|

1.

PRÉSENTATION

Colombie-Britannique,

province de la côte pacifique du Canada, limitée au nord par le

territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, à l'est par

l'Alberta, au sud par le Montana, l'Idaho et l'État de Washington, au

nord-ouest par l'Alaska. La crête des montagnes Rocheuses forme la

partie sud de la limite orientale. La province inclut l'île de

Vancouver et l'archipel de la Reine-Charlotte, au large de la côte

ouest.

La Colombie-Britannique intégra la Confédération

canadienne le 20 juillet 1871, devenant la sixième province du

pays. La province tire son nom du fleuve Columbia, qui coule vers le sud

jusqu'aux États-Unis. La plus grande ville est Vancouver ;

Victoria est la capitale.

2.

MILIEU

NATUREL

D'une

superficie de 947 800 km2,

la Colombie-Britannique présente une forme à peu près rectangulaire.

2.1.

Relief et

hydrographie

La province canadienne de Colombie-Britannique

possède de nombreux lacs naturels. Le lac McDonald est le plus grand

des lacs du Glacier National Park, l'un des cinq parcs nationaux de la

Colombie-Britannique.

Pat O'Hara Photography

La

Colombie-Britannique présente le relief le plus diversifié de tout le

Canada. Les chaînes de montagnes, qui s'étalent du sud-est au

nord-ouest, forment l'ossature de la province. Toutefois, le quart

nord-est abrite une partie des plaines intérieures (Prairie) du Canada,

au paysage à peine accidenté.

La zone

montagneuse orientale forme un entrelacement de chaînes et de vallées

à modelé glaciaire allant du sud-est au nord-ouest. Cette région est

dominée par les montagnes Rocheuses. Les petites chaînes comprennent

les monts Cassiars et Omineca dans le nord et les monts Cariboo,

Selkirk, Monashee et Purcell (qui se rattachent aux monts Columbia dans

le sud). La vallée la plus imposante de la région est le profond

sillon des Rocheuses, qui sépare les montagnes Rocheuses des monts

Columbia. Plusieurs cols relient le sud-est de la Colombie-Britannique

à l'Alberta.

La région intermontagneuse est également accidentée.

La section centrale présente des zones de plateaux d'une altitude

moyenne de 1 000 m. Les grandes vallées s'étendent du nord

au sud ; beaucoup d'entre elles renferment de grands lacs.

L'ouest est dominé par la Chaîne côtière, à fort

modelé glaciaire, qui abrite le sommet le plus élevé de la province,

le mont Fairweather, 4 663 m, dans les monts Saint-Elias

(frontière avec l'Alaska). De nombreuses îles jalonnent la côte

pacifique qui offre un paysage de fjords très découpé. Les seules

plaines côtières importantes se trouvent dans la partie inférieure de

la vallée du fleuve Fraser et autour de Victoria, dans le sud-est de

l'île de Vancouver.

Les principaux fleuves sont le Fraser, le Skeena, la

Columbia et le Kootenay. Au nord, certaines rivières se rattachent au

bassin du Mackenzie, tributaire des mers arctiques. Le fleuve Fraser

prend sa source dans les Rocheuses et coule sur 1 370 km avant

de finir sa course dans le détroit de Géorgie, près de Vancouver. Le

fleuve Columbia, l'un des plus importants de l'ouest de l'Amérique du

Nord, prend sa source dans le sud-est de la Colombie-Britannique et

parcourt 740 km avant de pénétrer dans le territoire des

États-Unis. Le Stikine draine lui aussi une partie non négligeable de

la province.

La Colombie-Britannique possède de nombreux grands lacs

naturels, particulièrement dans les vallées intérieures du sud et

dans le centre. Parmi les plus étendus figurent les lacs Babine, Atlin,

Kootenay, Okanagan, Quesnel, Upper et Lower Arrow. Les réservoirs

artificiels comptent parmi eux les lacs Williston (le plus étendu de la

province) et Ootsa.

2.2.

Climat

La région

côtière de la Colombie-Britannique subit l'influence maritime et

connaît un climat océanique. Les hivers sont humides et doux, tandis

que les étés sont frais et un peu plus secs, notamment dans le sud. La

température moyenne de la région côtière est de 0 °C en

janvier et de 15 °C en juillet. Les masses d'air océaniques,

chargées d'humidité, apportent d'abondantes précipitations :

entre 1 500 et 2 500 mm. De façon plus ou moins marquée

suivant les secteurs, l'amplitude thermique s'accroît et les

précipitations décroissent à mesure que l'on se déplace de la côte

vers l'intérieur des terres.

L'est et particulièrement le nord-est de la province

ont un climat qui s'apparente davantage à celui de la Prairie de

l'Alberta et de la Saskatchewan, c'est-à-dire de type continental. Les

hivers y sont très froids, les étés chauds voire très chauds et les

précipitations sont modérées. Les températures s'échelonnent entre,

d'une part, - 10 et - 15 °C en janvier et, d'autre

part, entre 15 et 20 °C en juillet. Les précipitations moyennes

à l'intérieur des terres s'échelonnent entre 700 et

1 000 mm et peuvent descendre jusqu'à 250 mm. Les

records de température enregistrés en Colombie-Britannique sont de - 58,9 °C

à Smith River en 1947 et 44,4 °C à Lillooet en 1941.

2.3.

Végétation

et faune

Environ la

moitié du territoire est couverte de forêts. La province possède

près de 40 p. 100 du bois canadien exploité. La forêt

côtière, composée de pruches, de sapins de Douglas, d'épinettes et

de différents pins, s'épanouit sous un climat doux et humide ;

elle produit les plus grands arbres du Canada. Dans la forêt de

l'intérieur, le tremble et le bouleau sont courants, tout comme le

sapin et le pin. Les basses plaines intérieures, méridionales et

centrales, au climat sec, offrent une végétation d'herbes et de pins

caractéristique des steppes. Dans le quart nord-est de la province se

trouve un parc de prairies et de trembles. Au-dessus de

1 800 m s'étale une végétation alpine d'arbrisseaux, de

mousses et d'herbes.

Les grands mammifères abondent en Colombie-Britannique ;

ils comprennent le grizzly, l'ours noir, l'orignal, le caribou, le

wapiti, le daim, le bighorn et la chèvre de montagne. Parmi les autres

mammifères figurent le castor, le lynx, la martre, le vison et la

loutre. La diversité des niches écologiques permet d'abriter un large

éventail d'oiseaux, particulièrement le gibier d'eau. On trouve aussi

diverses espèces de grenouilles, de crapauds et de serpents, dont le

crotale dans le sud, à l'intérieur des terres.

Les eaux côtières regorgent de saumons, de harengs, de

thons, de mollusques et de crustacés. La truite, le brochet et

l'esturgeon sont très appréciés des pêcheurs avertis.

2.4.

Ressources

et contraintes du milieu naturel

Les

montagnes de la Colombie-Britannique recèlent de nombreux gisements

miniers. Si l'or est extrait en de nombreux endroits de la province, la

production minière est aujourd'hui dominée par le charbon et le

cuivre. Sont également exploités le molybdène, le zinc, le plomb,

l'argent, le tantale, le tungstène, le minerai de fer et l'amiante. La

production de pétrole et de gaz naturel est concentrée dans la région

de Fort St. John, tandis que d'importantes réserves de charbon

sont exploitées dans celle de Crowsnest et dans les contreforts du

nord-est. Pour autant, l'extraction minière est en déclin en raison de

la pression publique et d'une réglementation gouvernementale plus

affirmée.

La Colombie-Britannique doit faire face à certaines

contraintes imposées par le relief ; altitude et chaînes de

montagnes escarpées ne favorisent pas l'installation humaine. En outre,

même si le climat demeure généralement favorable à l'exploitation

des terres, certaines régions nécessitent de recourir à l'irrigation.

Le relief montagneux et le type de climat ont donc des répercussions

importantes sur la répartition de la population.

Par ailleurs, l'exploitation des ressources naturelles

est aujourd'hui contrariée par les revendications des écologistes et

des groupes amérindiens. Les médias se sont fait l'écho des

confrontations entre ces derniers et les autorités, comme à propos de

l'exploitation des zones forestières dans l'archipel de la

Reine-Charlotte. Des petites localités vivant de la mono-exploitation

du bois ont payé cher l'application des nouvelles réglementations.

Face à ces changements, le gouvernement provincial, qui possède plus

de 90 p. 100 du territoire de la Colombie-Britannique, a

créé des zones de loisirs et de tourisme sur de vastes secteurs, avec

l'idée de mettre en valeur les ressources naturelles tout en les

préservant.

3.

POPULATION

ET SOCIÉTÉ 3.1.

Démographie

Selon

le recensement de 1991, la Colombie-Britannique comptait

3 282 061 habitants, soit une augmentation de

13,8 p. 100 par rapport à 1986. La densité moyenne de la

population était à peine de 3 habitants au kilomètre carré.

Toutefois, sa répartition est très inégale : la plupart des

habitants vivent dans le sud-ouest et dans les vallées méridionales

centrales de la province.

L'anglais est la langue maternelle de près des quatre

cinquièmes de la population, contre moins de 2 p. 100 pour le

français.

Plus de 83 000 Amérindiens vivent dans la

province, pour la moitié d'entre eux dans des réserves. La plupart des

Amérindiens de Colombie-Britannique appartiennent à six groupes

linguistiques : kootenay, salishan, haida, tlingit, wakashan et

tsimshian. La population d'origine asiatique, notamment les Chinois et

les Indiens, constitue une minorité de plus en plus nombreuse,

essentiellement à Vancouver et dans la région des basses plaines

intérieures. L'immigration britannique continue d'occuper une place

importante.

L'Église unifiée du Canada, de confession protestante,

est la principale communauté religieuse de la province.

3.2.

Villes

principales

La ville de Vancouver est un port très actif du

Canada ouvert sur l'océan Pacifique. Elle représente la

troisième zone métropolitaine du pays, après Toronto et

Montréal.

Pat and Tom Leeson/Photo Researchers, Inc.

Environ

80 p. 100 de tous les habitants de Colombie-Britannique vivent

en zone urbaine. Les principales villes sont Vancouver (cœur de la

troisième agglomération du Canada avec

1 602 502 habitants), Victoria, Richmond, Kelowna et

Prince George. La population est concentrée autour des deux pôles

urbains que constituent Victoria et Vancouver.

3.3.

Éducation

et culture 3.3.1.

Éducation

Les

premières écoles de Colombie-Britannique furent fondées par la

Compagnie de la baie d'Hudson vers 1853, sur l'île de Vancouver. Le

système éducatif public actuel fut institué par la loi du Public

School Act, en 1872.

Les principaux établissements d'éducation supérieure

sont l'University of British Columbia à Vancouver ; le British

Columbia Institute of Technology (1964), la Simon Fraser University

(1965) à Burnaby et l'University of Victoria (1963) dans la capitale.

L'University of Northern British Columbia fut fondée à Prince George

au début des années 1990.

3.3.2.

Institutions

culturelles Si

Vancouver est le cœur culturel de la province, Victoria et d'autres

localités abritent aussi de nombreux lieux d'expression culturelle. Les

principaux musées de la métropole de l'Ouest canadien comprennent le

Vancouver Museum, qui présente des collections historiques et

anthropologiques, et le Maritime Museum, dont certaines pièces

retracent l'histoire du port de la ville. La Pacific National

Exhibition, manifestation consacrée aux mondes agricole et industriel,

se tient à Vancouver tous les ans à la fin du mois d'août.

Les musées de Victoria comprennent le Royal British

Columbia Museum, consacré à l'histoire naturelle et à l'ethnologie,

et un musée qui retrace l'histoire maritime de la région. Le

Thunderbird Park, également à Victoria, présente une très belle

collection de mâts totémiques.

La Colombie-Britannique compte plus de

550 bibliothèques municipales, régionales, universitaires ou

spécialisées. Le plus vaste réseau de bibliothèques publiques se

trouve à Vancouver. La Legislative Library et les Provincial Archives,

qui recèlent des documents sur l'histoire de la province, sont

installés à Victoria.

Vancouver et Victoria disposent toutes deux d'un

orchestre symphonique et de compagnies d'opéra. En outre, Vancouver

abrite une compagnie de ballet.

Les théâtres de la province les plus fameux sont le

Queen Elizabeth Theatre à Vancouver et le McPherson Playhouse à

Victoria.

3.3.3.

Médias À

la fin des années 1980, la Colombie-Britannique comptait

61 stations de radio sur grandes ondes et 21 stations de radio

sur modulation de fréquence. La première station de radio à émettre

fut CKMO à Vancouver en 1922. La province compte aujourd'hui

9 chaînes de télévision.

Au début des années 1990, elle comptait

17 quotidiens pour une diffusion globale journalière d'environ

567 800 exemplaires. Parmi les principaux, on trouve le Vancouver

Sun, la Province, tous deux à Vancouver et le Times-Colonist,

à Victoria. Le premier journal à avoir été publié dans l'actuelle

Colombie-Britannique, la Victoria Gazette, vit le jour à

Victoria en 1858. Voir aussi Canada, art du ; Canada,

littératures du.

3.4.

Gouvernement

et vie politique

La

Colombie-Britannique vit sous un régime parlementaire.

Le chef officiel de l'exécutif est le

lieutenant-gouverneur, qui est nommé par le gouverneur général du

Canada pour une durée de cinq ans en tant que représentant de la

Couronne britannique. Mais le véritable pouvoir exécutif est confié

au Premier ministre, membre du corps législatif et généralement chef

du parti majoritaire. Celui-ci nomme environ 20 ministres au

conseil (cabinet) parmi les membres de son parti.

Le pouvoir législatif de la Colombie-Britannique est

régi par le monocamérisme au travers d'une Assemblée législative qui

compte 75 membres élus normalement pour une durée de cinq ans.

La plus haute juridiction de la province est la cour

d'appel, composée de 22 membres. Viennent ensuite la cour

suprême, qui compte 100 juges, et les cours des comtés et des

provinces.

Au niveau national, la Colombie-Britannique est

représentée par 32 membres à la Chambre des communes et par

6 sénateurs, nommés par le gouverneur général.

Dans la première moitié du XXe siècle,

la vie politique de la province a été dominée par les partis

conservateur et libéral. Le Social Credit Party, conservateur, gouverna

la Colombie-Britannique de 1952 à 1972, date à laquelle le New

Democratic Party, social-démocrate, remporta les élections

législatives. Le Social Credit Party revint au pouvoir de 1975 à 1991

avec les néodémocrates. Les libéraux, les réformateurs, les

néodémocrates et les conservateurs progressistes ont tous représenté

la Colombie-Britannique au Parlement fédéral. Après les élections

d'octobre 1993, les 32 sièges dévolus à la province étaient

répartis entre 24 réformateurs, 6 libéraux et 2 néodémocrates.

4.

ÉCONOMIE Au

cours du XIXe siècle,

l'économie de la Colombie-Britannique fut dominée par l'exploitation

des ressources naturelles : fourrures, or, pêche et bois.

L'industrie, notamment la transformation des matières premières, se

développa progressivement avant de connaître une période de forte

croissance liée aux besoins de la Seconde Guerre mondiale. L'économie

est aujourd'hui diversifiée, et Vancouver, ouverte sur la zone

Pacifique, figure parmi les premiers centres commerciaux du Canada.

Quant à l'agriculture, elle est beaucoup moins importante que dans

toute autre province de la moitié occidentale du Canada, notamment en

raison de la rareté des terres agricoles. L'exploitation forestière,

l'extraction minière et la pêche demeurent des secteurs créateurs à

la fois d'emplois et de richesses. Les régions montagneuses offrent,

pour leur part, d'importantes ressources hydroélectriques.

4.1.

Agriculture,

forêts et pêche

L'agriculture

représente environ 1 p. 100 du produit intérieur brut (PIB)

annuel de la Colombie-Britannique. La province compte environ

19 000 exploitations d'une superficie moyenne de 124 ha.

Seulement 3 p. 100 environ de l'ensemble du territoire est

constitué de terres cultivables. L'élevage et les produits laitiers

représentent 38 p. 100 du revenu agricole annuel.

Les principales zones de culture sont la vallée

inférieure du fleuve Fraser et l'île de Vancouver, où domine le

maraîchage, les vallées de l'Okanagan et de la rivière de Kootenay,

ainsi qu'un petit secteur autour de Creston, dans le sud-est (arbres

fruitiers). La Colombie-Britannique est un important producteur de

pommes, de framboises, de cerises, de canneberges et de prunes. Les

légumes cultivés sont les asperges, les haricots, les choux-fleurs,

les concombres et les tomates (sous serre), les laitues, les pois et les

champignons. Les bulbes de fleur, à l'origine d'une véritable

tradition d'art floral, sont produits dans le sud-ouest, tandis que le

blé est cultivé dans le nord-est.

L'économie de la Colombie-Britannique est, depuis

toujours, portée par le secteur du bois d'œuvre. La province possède

quelque 20 p. 100 du domaine forestier canadien exploité.

L'exploitation forestière représente environ 3 p. 100 du PIB

et fournit la matière première des principales entreprises

industrielles.

Environ 40 p. 100 du bois de charpente abattu

en Colombie-Britannique provient des régions côtières, où

l'exploitation forestière a débuté dans les années 1840, avant de

s'orienter vers les forêts de l'intérieur au début du XXe siècle.

Pratiquement toute la production se compose de bois tendre,

essentiellement de sapin de Douglas, de pruche et de cèdre rouge.

L'abattage annuel de bois d'œuvre représentait 87,4 millions de m3

à la fin des années 1980. La Colombie-Britannique fournit la majeure

partie du contreplaqué et plus de la moitié du bois de sciage

canadiens.

Le secteur de la pêche ne représente pas plus de

1 p. 100 du PIB de la Colombie-Britannique, mais constitue une

activité économique essentielle pour de nombreuses localités

côtières. Le saumon est sans conteste la prise la plus importante.

Viennent ensuite le hareng, l'églefin, la morue, le flétan, le crabe,

le flet et la crevette.

Ces prises sont effectuées sur les cours du fleuve

Fraser, sur la Skeena et sur la rivière de la Paix. Les ports de

Vancouver et de Prince Rupert sont très actifs.

4.2.

Mines et

industries Alors

que le secteur minier produit 3 p. 100 des richesses de la

province, les entreprises industrielles représentent environ

16 p. 100 du PIB de la Colombie-Britannique. Environ

175 000 personnes travaillent dans le secteur secondaire. La

transformation du bois, la principale activité, fournit du travail à

une grande partie de la population active.

Les autres activités importantes sont la fabrication du

papier et des produits connexes, l'alimentation, les produits dérivés

du pétrole et du charbon, les métaux bruts et les alliages,

l'imprimerie et les produits chimiques. Les activités du secteur

secondaire reposent également sur l'extraction minière et sur

l'industrie de transformation.

La région du sud-ouest et plus particulièrement la

métropole de Vancouver représentent la première zone industrielle de

la province, accueillant de nombreuses usines. Victoria et Prince George

sont des sites beaucoup moins importants. Ailleurs, les activités,

essentiellement la transformation du bois et des minerais, sont

réparties dans des petites villes. La mine la plus productive est sans

doute la mine Sullivan, située près de Kimberley, d'où on extrait du

plomb et du zinc.

Les centrales électriques de la Colombie-Britannique

affichent une puissance totale de 12,5 millions de kW et produisent

63 milliards de kWh par an. Environ 95 p. 100 de

l'électricité produite dans la province provient d'installations

hydroélectriques. Les eaux du fleuve Fraser ont permis l'installation

de la centrale hydroélectrique de Kemano à laquelle se sont ajoutés

le complexe de Kitimat et la raffinerie d'aluminium d'Alcan.

Cependant, les conséquences des barrages sur

l'environnement, aujourd'hui bien connues, ont poussé les autorités

canadiennes à faire de l'économie d'énergie une priorité.

4.3.

Secteur

tertiaire

Le Parc national de Pacific Rim se trouve sur l'île de

Vancouver. La richesse des parcs nationaux de Colombie-Britannique est

un facteur important du développement du tourisme, des activités

sportives et des loisirs.

Michael Townsend/ALLSTOCK, INC.

Les

services constituent un secteur particulièrement dynamique de

l'économie de la Colombie-Britannique. Le tourisme est

florissant : chaque année, environ 23 millions de visiteurs

viennent dépenser plus de 5,5 milliards de dollars canadiens dans

la province. Quatre parcs nationaux et 390 parcs provinciaux

permettent de profiter du paysage et de pratiquer des activités de

loisirs et de sports, à la fois le long des côtes et dans les

montagnes.

Les transports représentent également un secteur en

plein essor. Ainsi, à la fin des années 1980, la Colombie-Britannique

comptait environ 65 350 km de routes et de rues. Les

principales routes sont l'autoroute transcanadienne, qui traverse les

montagnes Rocheuses et se termine à Vancouver, et la route de l'Alaska,

qui relie Dawson à Fairbanks. La province est desservie par environ

6 575 km de lignes de chemin de fer principales. Les lignes

transcontinentales s'achèvent à Vancouver et à Prince Rupert.

Le port de Vancouver est sans conteste le plus actif du

Canada (un tiers environ du tonnage exporté). Il s'agit essentiellement

d'un port de fret par lequel transitent les céréales

(particulièrement le blé de la Prairie) et les produits miniers. Parmi

les autres ports de Colombie-Britannique figurent Prince Rupert et East

Vancouver Island. L'aéroport international de Vancouver est l'un des

plus actifs de la Confédération. Victoria possède également un

aéroport international.

5.

HISTOIRE

5.1.

Découverte

du territoire Les

premières explorations européennes sur le territoire qui correspond à

l'actuelle Colombie-Britannique remontent à 1592, avec Juan de Fuca,

qui donna son nom à un détroit situé entre le nord-ouest de l'État

de Washington et le sud de l'île de Vancouver. Les seuls habitants qui

peuplaient la côte Pacifique à cette époque étaient des Indiens.

Puis, ce fut le navigateur danois Vitus Behring qui approcha des côtes

en 1741. En 1774, la zone côtière fut cartographiée par l'explorateur

espagnol Juan Pérez. Les Français participèrent, de façon mineure,

à ce mouvement de découverte avec Joseph Nicolas de L'Isle et Philippe

Buache, envoyés par Louis XV.

Le commerce britannique avec les Amérindiens de la

côte septentrionale fit suite au séjour du capitaine et explorateur

James Cook à Nootka, en 1778. La majeure partie de la cartographie des

côtes et des îles de la région fut ensuite réalisée par deux

expéditions, l'une britannique et l'autre espagnole. Chacune ignorait

la présence de l'autre jusqu'à leur rencontre dans le détroit de

Géorgie en 1792. Les Britanniques étaient placés sous le commandement

d'un officier de marine, George Vancouver. Les deux groupes explorèrent

la côte pacifique à partir du Puget Sound en direction du nord par le

détroit de Géorgie, puis firent route ensemble sur le Nootka Sound

pour négocier la propriété de la côte nouvellement cartographiée.

En 1795, aux termes du traité de Nootka (1790), l'Espagne céda ses

droits sur la région aux Britanniques.

5.2.

De

l'emprise des Compagnies à l'administration britannique

Parallèlement,

les explorations des régions intérieures étaient également en cours.

En 1793, l'explorateur britannique sir Alexander Mackenzie, qui

travaillait pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest, spécialisée

dans le commerce des fourrures, remonta la rivière de la Paix depuis le

lac Athabasca, à la recherche d'une voie vers l'océan Pacifique.

D'autres pelletiers quittèrent l'intérieur du territoire pour lui

emboîter le pas et le premier fort de trappeurs, le fort McLeod, fut

construit en 1805 au nord de l'emplacement actuel de Prince George. À

partir de cette région intérieure, le négociant et explorateur Simon

Fraser, né en Amérique, acheva l'exploration du fleuve, qui porte

aujourd'hui son nom (Fraser) et parvint à son embouchure en juillet

1808. Peu après, l'explorateur canadien David Thompson cartographia les

rivières de la région de Kootenay et, en 1812, explora le fleuve

Columbia jusqu'à son embouchure. À l'époque, cette terre était

connue sous le nom de New Caledonia.

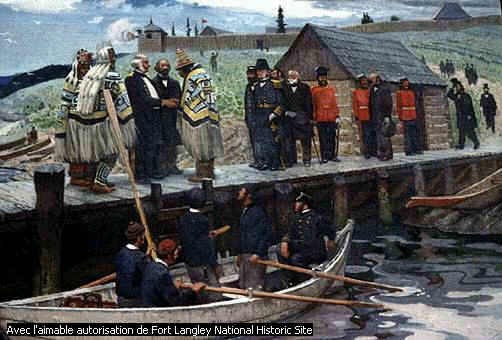

Fort Langley est situé en Colombie-Britannique. Le

tableau représente l'arrivée, en 1858, de James Douglas, premier

gouverneur de la colonie.

Avec l'aimable autorisation de Fort Langley National

Historic Site

Par la suite, la région fut pendant plusieurs

décennies le domaine de la Compagnie de la baie d'Hudson. Fort Langley,

premier comptoir côtier de la compagnie, fut construit en 1827, près

de l'embouchure du fleuve Fraser et son siège pour la côte ouest, Fort

Victoria, fut érigé en 1843. Lorsque le traité de l'Oregon, en 1846,

établit la limite entre le territoire britannique et le territoire des

États-Unis au niveau du 49e parallèle

(voir Nord-Ouest, conflit sur les frontières du), Victoria

devint le centre des intérêts britanniques. Afin de protéger la

région, la Grande-Bretagne proclama l'île de Vancouver colonie royale

en 1849 et désigna Victoria comme capitale. Le premier gouverneur,

Richard Blanshard, eut peu d'autorité sur les responsables de la

Compagnie de la baie d'Hudson. Le gouvernement britannique reconnut cet

état de fait en 1851 en nommant gouverneur de la colonie James Douglas,

le directeur de la Compagnie. La même année, l'archipel de la

Reine-Charlotte devint une dépendance de la colonie de l'île de

Vancouver. L'organisation du pouvoir législatif dans le territoire

reposa sur l'institution d'une Assemblée législative en 1856.

5.3.

La ruée

vers l'or En

1858, la découverte d'or dans les régions centrales du fleuve Fraser

et des montagnes Cariboo marqua le début de la ruée des mineurs de San Francisco.

L'office colonial britannique créa alors une nouvelle colonie royale,

lui donnant le nom de Colombie-Britannique. En 1860, la ville de

Barkerville était devenue la principale ville minière de la région

des monts Cariboo tandis que les ingénieurs du royaume essayaient de

construire une route le long des canyons du fleuve Fraser. Afin de

maîtriser le flux des chercheurs d'or vers le nord, le territoire de

Stikine fut annexé à la Colombie-Britannique en 1862.

Lorsque se fut épuisé l'or alluvionnaire, la ferveur

des fouilles se dissipa et la masse des chercheurs d'or de l'intérieur

se retira de la colonie ou émigra vers la côte. En 1866, les colonies

insulaires et continentales furent fusionnées en une seule entité,

avec New Westminster pour capitale. Mais, en 1868, la capitale fut

de nouveau établie dans l'ancienne colonie de Victoria.

5.4.

Dominion

canadien Lorsque

la Colombie-Britannique rejoignit la Confédération en 1871, le nouveau

dominion du Canada devint une nation transcontinentale. L'une des

conditions de l'union fut la promesse de relier la province au Canada

central par voie ferrée. Cependant, les retards pris dans la

construction irritèrent les responsables provinciaux qui à plusieurs

reprises menacèrent de faire sécession. Finalement, en 1886, les

premiers trains atteignirent la côte ouest. L'emplacement du terminus

occidental devint la ville de Vancouver, passerelle du Canada vers

l'Asie.

La province se développa lentement jusqu'aux années

1890 et ne connut une forte croissance qu'après 1901. La population

passa d'environ 179 000 habitants en 1901 à 525 000 en

1921. À la même époque, Vancouver était devenue la troisième

métropole canadienne. L'expansion économique commença après la

Première Guerre mondiale sous l'effet des nouvelles connexions

ferroviaires, du développement des lignes de transport par bateau à

vapeur et de l'afflux de capitaux étrangers. Les ports de l'est des

États-Unis et du Canada furent ouverts aux produits de la

Colombie-Britannique via le canal de Panamá. Le commerce se

développa également avec l'Orient.

L'économie de la Colombie-Britannique était

essentiellement fondée sur l'exploitation des ressources naturelles

telles que l'extraction minière, l'exploitation forestière et la

pêche, dont les produits étaient exportés. Cette économie était

dominée par de grandes entreprises employant une main-d'œuvre

importante, ce qui suscita de sérieuses tensions sociales.

Celles-ci s'intensifièrent avec l'arrivée d'immigrants

asiatiques, qui avait débuté dès l'époque de la ruée vers l'or et

qui s'intensifia avec l'embauche d'ouvriers dans les chemins de fer.

Après 1890, les Chinois furent rejoints par de nouveaux arrivants

japonais qui alimentèrent de plus en plus le secteur de la pêche. Sous

la pression de la classe ouvrière blanche et des émeutes hostiles aux

Asiatiques, les gouvernements provinciaux prirent dans un premier temps

des mesures de restriction d'immigration, puis parvinrent à faire

pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il légiférât. Celui-ci

finit par limiter l'immigration en adoptant des lois telles que le

Chinese Immigration Act (« loi sur l'immigration chinoise »)

en 1923. L'importante population asiatique de la province demeura

néanmoins la cible de l'hostilité blanche. Au cours de la Seconde

Guerre mondiale, le gouvernement fédéral interna les Canadiens

japonais et les exproprièrent (ce dont le gouvernement canadien

s'excusa plus de quarante ans après). Le droit de cité provincial ne

fut étendu aux citoyens chinois et japonais qu'en 1949.

5.5.

Économie

et politique contemporaines La

physionomie générale de l'économie de la Colombie-Britannique a peu

évolué depuis les années 1920. Le traité de la Columbia River,

signé avec les États-Unis en 1961, et un accord conclu avec Ottawa en

1963 marquèrent le début des projets concernant le fleuve Columbia et

la rivière de la Paix. L'énergie hydroélectrique est aujourd'hui

exportée dans l'État de Washington. Depuis 1970, le Japon et Hong Kong

investissent dans l'exploitation des ressources naturelles, notamment à

l'intérieur de la province. Sous l'effet des différents projets, la

population de la Colombie-Britannique est passée d'environ

818 000 habitants en 1941 à 1 629 000 vingt ans

plus tard, pour atteindre plus de 3,2 millions d'habitants en 1991.

La politique menée dans la province s'est

caractérisée par de longues périodes de gouvernement libéral,

entrecoupées par de courtes périodes de gouvernement de gauche. En

1933, au cours de la dépression économique consécutive à la crise de

1929, le chef du Parti libéral, T. Dufferin Pattulo, accéda au

pouvoir. Il essaya d'introduire des réformes s'inspirant du New Deal,

mais les ressources provinciales furent insuffisantes pour soutenir ses

initiatives.

Son équipe fut remplacée en 1941 par une coalition

libérale et conservatrice constituée pour faire barrage à la menace

de la puissante opposition socialiste de la Cooperative Commonwealth

Federation (CCF). Lorsque cette coalition prit fin, William

A. C. Bennett porta au pouvoir en 1952 un nouveau mouvement

politique en faveur de la libre entreprise, le Social Credit Party. Ce

parti se maintint au pouvoir sous son autorité pendant vingt ans, fort

de sa ligne politique antisocialiste et de prévisions de prospérité

durable. À partir de 1972, le New Democratic Party (NDP), successeur de

la CCF dirigea la province en lançant une série de réformes

économiques et sociales.

Ce virement à gauche fut inversé en 1975 lorsque le

Social Credit Party, revigoré et mené par William R. Bennett,

fils de l'ancien Premier ministre, revint au pouvoir par une victoire

écrasante. Bennett s'efforça de faire de la province un havre de libre

entreprise et de réduire les programmes sociaux. Il démissionna de son

poste de Premier ministre en 1986 et fut remplacé par William Vander

Zalm, qui remporta aisément les élections générales de la même

année. Le gouvernement de Vander Zalm fut constamment accusé de

mauvaise gestion et de pratiques douteuses, si bien qu'il démissionna

en 1991. Lors des élections qui suivirent, le NDP, mené par Michael

Harcourt, reprit le contrôle du gouvernement provincial.

|