SOMMAIRE :

- Dinosaures d'Amérique du Nord

- Dinosaures

- Mésozoïque

- De nouveaux arguments pour l'hypothèse

de l'extinction des dinosaures par impact de météorite

- Extinction (biologie)

- Deinonychus

- Velociraptor

- Diplodocus

- Ptérosauriens

- Ichtyosaures

- Tricératops

- Tyrannosaure

.

Dinosaures d'Amérique du Nord :

Dans mon journal des Galápagos,

je vous ai parlé de ma passion pour les requins. Eh bien, ce

n'était pas tout car j'étais aussi un fan des dinosaures. Là

aussi il n'y avait pas beaucoup de livres pour amateur à l'époque.

Je me rappelle cependant de l'"encyclopédie de la

préhistoire", un de mes livres préférés d'avant mes dix ans, qui me faisait hésiter entre sa lecture et jouer avec

mes amis. Il y avait d'explicites illustrations picturales de

nature à m'entraîner dans de longues rêveries.

L'imagerie numérique a maintenant totalement révolutionné ces

représentations. La science aussi a beaucoup évolué offrant de

nouveaux outils d'analyse pour étudier ces  témoignages

de ce passé révolu. Finies ces représentations de dinosaures patauds,

la queue pendante. Les voici aussi véloces qu'une autruche. On sait

maintenant que certaines espèces (sauropodes par exemples) se déplaçaient en horde, protégeant leurs

petits au milieu comme les éléphants, et qu'ils pondaient

probablement des oeufs dans des aires de nidification qu'ils

gardaient. Même si leur aspect devait être terrifiant pour

certains, ils m'apparaissent beaucoup plus proches de ère

géologique que je ne l'imaginais dans mon enfance. témoignages

de ce passé révolu. Finies ces représentations de dinosaures patauds,

la queue pendante. Les voici aussi véloces qu'une autruche. On sait

maintenant que certaines espèces (sauropodes par exemples) se déplaçaient en horde, protégeant leurs

petits au milieu comme les éléphants, et qu'ils pondaient

probablement des oeufs dans des aires de nidification qu'ils

gardaient. Même si leur aspect devait être terrifiant pour

certains, ils m'apparaissent beaucoup plus proches de ère

géologique que je ne l'imaginais dans mon enfance.

Une

petite visite du musée des Rockies s'est révélée des plus

instructives. L'Amérique du Nord avait alors un tout autre aspect

que de nos jours. De grandes mers recouvraient alors les plaines de

l'Alberta et des États-Unis. Sur ces côtes évoluait toute une

faune dinosaurienne. De très réalistes maquettes nous permettent

de nous faire une idée de leur taille et de leur mode de vie en

trois dimensions. Seule la couleur est des plus hypothétiques

étant donné l'impossibilité de fixer cette donnée dans la roche. Une

petite visite du musée des Rockies s'est révélée des plus

instructives. L'Amérique du Nord avait alors un tout autre aspect

que de nos jours. De grandes mers recouvraient alors les plaines de

l'Alberta et des États-Unis. Sur ces côtes évoluait toute une

faune dinosaurienne. De très réalistes maquettes nous permettent

de nous faire une idée de leur taille et de leur mode de vie en

trois dimensions. Seule la couleur est des plus hypothétiques

étant donné l'impossibilité de fixer cette donnée dans la roche.

Maintenant, vous allez certainement me

demander ce qui m'a fait choisir la psychiatrie à la paléontologie.

En fait, je pense que ces deux professions ne sont pas aussi

différentes l'une de l'autre. N'ai-je pas souvent demandé à mes

collègues de "creuser" l'anamnèse de nos patients,

d'analyser couche après couche leur histoire, de déterrer les

"nonos" oedipiens ou de vieux souvenirs fossilisés ? La psychiatrie

n'est finalement pas si différente du travail archéologique à la

différence près, mais non négligeable, du setting.

Les personnes intéressées par

ce sujet trouveront ci-dessous quelques articles tirées de

l'Encyclopédie Encarta 2000. L'occasion d'apprendre, de rafraîchir

ou de corriger nos connaissances sur cette époque géologique.

.

1.

PRÉSENTATION

dinosaures,

groupe réunissant environ 350 espèces de reptiles, tous

disparus avant la fin du Crétacé. Les premiers dinosaures

apparurent au Mésozoïque, plus précisément vers le milieu du

Trias moyen, ou au début du Trias supérieur. Petits et légers,

ils étaient bipèdes, carnivores ou omnivores, probablement rapides

et agiles. La plupart d’entre eux ont disparu à la fin du Trias.

Le Jurassique et le Crétacé ont vu l’explosion des dinosaures en

une multitude de types différents, dont certains atteignirent des

tailles gigantesques.

Comparaison des tailles de

quelques dinosaures

La

plupart des dinosaures appartenaient à deux grands ordres, les

ornithischiens et les saurischiens. Les ornithischiens étaient

caractérisés par un bassin ressemblant à celui des oiseaux. C’était

le cas de l’apatosaure, herbivore quadrupède, ou du tyrannosaure,

carnivore bipède. Les saurischiens avaient, en revanche, un bassin

semblable à celui des autres reptiles. Parmi eux, on trouve l’iguanodon,

herbivore bipède, et le tricératops, herbivore quadrupède. Les

plus anciennes espèces, comme le staurikosaure et l’herrérasaure

d’Amérique du Sud, sont trop primitives pour être classées dans

l’un ou l’autre groupe.

De nombreuses différences anatomiques entre les

crânes de l'allosaure, carnivore, du diplodocus, herbivore et du

massospondyle, omnivore, sont liées aux différences de régime

alimentaire de ces animaux.

Dorling Kindersley

2.

DÉCOUVERTE

ET PREMIÈRES ÉTUDES

Les

premiers restes de dinosaures ont été découverts en Angleterre,

au cours des années 1820. Deux décennies plus tard, plusieurs

groupes étaient déjà clairement identifiés. La singularité de

leur taille gigantesque, leur habitat exclusivement terrestre, leur

position verticale et l’inclusion de cinq vertèbres au moins au

niveau de la ceinture pelvienne, les firent baptiser par Richard

Owen, spécialiste d’anatomie comparée, dinosauria, mot

grec qui signifie « terrible lézard ».

Le bec des hadrosaures, aplati, leur a valu le nom

de « dinosaures à bec de canard ». Ces curieux

reptiles possédaient également, sur le dessus de la tête, une

crête osseuse de forme variable selon les espèces. Celle du

parasaurolophe était très longue et dépassait largement en

arrière du crâne.

Ces crêtes, qui devaient jouer un rôle dans la

reconnaissance visuelle entre individus d'une même espèce,

contenaient des conduits aériens, grâce auxquels les hadrosaures

pouvaient probablement produire des sons.

Dorling Kindersley

L’exploration

de l’ouest des États-Unis, vers les années 1880, permit la

découverte de squelettes entiers de dinosaures. Ce n’est qu’à

partir de ce moment-là que l’on put affirmer que les dinosaures

étaient en majorité bipèdes, position inhabituelle pour un

reptile. Cette découverte suscita de nombreuses spéculations au

sujet de leur mode de locomotion, de leur comportement et de leur

physiologie.

C’est

à la même époque que H. G. Seeley divisa les dinosaures

en deux groupes, en fonction de la forme de leur bassin : les

saurischiens (ou sauripelviens), au bassin de reptile, et les

ornithischiens (ou apipelviens) au bassin d’oiseau.

Paradoxalement, ce serait à partir de ces dinosaures au bassin de

reptile que l’évolution aurait donné naissance aux oiseaux. Plus

particulièrement, ils auraient évolué à partir de petits

dinosaures carnivores à dents pointues, comme le Deinonychus

et les Compsognathus.

3.

CARACTÉRISTIQUES

PHYSIQUES

Les

dinosaures se distinguaient des reptiles actuels par la position de

leurs membres, plus ou moins ramenés sous le corps à la manière

des oiseaux et des mammifères, plutôt que disposés

transversalement comme chez les crocodiles, les lézards et les

tortues. Ils partageaient cette caractéristique avec les

ptérosaures. Les empreintes laissées par les dinosaures bipèdes

révèlent également qu’ils marchaient comme les oiseaux, une

patte devant l’autre, avec les doigts légèrement recourbés vers

l’intérieur. Leurs pattes antérieures étaient préhensiles et

munies de pouces opposables aux autres doigts. Leur cerveau était

en général plus grand que celui de la moyenne des autres reptiles,

tout particulièrement en ce qui concerne les dinosaures carnivores

et les hadrosaures.

Les

informations récoltées démontrent que les dinosaures avaient une

croissance rapide, tout comme les oiseaux et les mammifères. Ils ne

rampaient pas, à l’instar de la majorité des reptiles actuels,

et leur position dressée impliquait une dépense continuelle d’énergie.

Leurs empreintes, ainsi que la grande taille de leurs membres,

indiquent qu’ils pouvaient se déplacer à grande vitesse.

Il

est difficile de savoir si les dinosaures avaient ou non le sang

chaud. D’ailleurs, un seul mécanisme de régulation thermique est

probablement insuffisant pour rendre compte du mode de vie de tous

les dinosaures. En effet, si on prend l’exemple des mammifères,

on s’aperçoit que la chauve-souris, le chat, l’éléphant et la

baleine contrôlent différemment la température de leur corps. Il

est donc probable que, chez les dinosaures, les mécanismes de

régulation thermique aient été tout aussi variés.

Cette

reconstitution d'un nid de Cette

reconstitution d'un nid de

Maiasaura

se fonde sur un site

fossilifère découvert dans le Montana (États-Unis). On pense

que Maiasaura nichait en vastes colonies, chaque site de

ponte comptant jusqu'à une vingtaine d'œufs. Le nom de ces

dinosaures vient du grec maia, « mère » et saura,

« lézard ».

The Natural History Museum, London

Nombreux

étaient les dinosaures qui construisaient des nids et pondaient des

œufs, comme certains reptiles et tous les oiseaux actuels. Des

traces de nids avec des œufs et de petits dinosaures nouvellement

éclos ont été découvertes dans le Montana, aux États-Unis. L’existence

de différentes couches de nids superposées semble indiquer que les

dinosaures revenaient pondre au même endroit chaque année.

4.

CLASSIFICATION

4.1.

Ornithischiens

ou avipelviens

Le

groupe des ornithischiens s’est différencié au Jurassique et

surtout au Crétacé. Toutes les espèces gardèrent cependant une

taille médiocre, une posture bipède, un régime herbivore et une

denture complète.

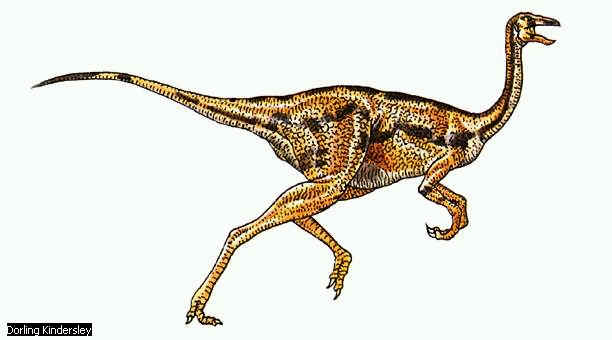

Avec son bec dépourvu de dents et son long cou

maigre, Ornithomimus avait l'allure d'une autruche. Il se

tenait sur ses pattes arrière et courait vite, en se servant de

sa queue comme balancier. Bien que sa tête fût de petite taille,

son cerveau devait être proportionnellement plus gros que celui

de la plupart des autres dinosaures.

Dorling Kindersley

La

famille des thyréophores comprenait les stégosaures et les

ankylosaures. Les stégosaures étaient caractérisés par un dos

bombé portant deux rangées d’épines ou de plaques osseuses

dressées qui se continuaient sur la queue, des membres antérieurs

courts et un crâne petit et étroit. Les ankylosaures avaient un

corps massif, enfermé dans une carapace osseuse.

Dinosaure herbivore massif, le stégosaure se

caractérise par la présence, tout le long de son dos, de grandes

plaques de forme plus ou moins triangulaire et, à l'extrémité

de sa queue, de longues pointes effilées. Tandis que les

premières jouaient probablement un rôle dans la régulation de

sa température corporelle, les secondes devaient lui servir

d'armes contre ses prédateurs.

© Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Le

groupe des ornithopodes a vécu du début du Jurassique jusqu’au

Crétacé supérieur. En font partie les hadrosaures et leurs

cousins les iguanodons, grands bipèdes herbivores aux nombreuses

dents, ainsi que les cératopsiens à corne et leurs cousins les

pachycéphalosaures.

Outre

leur bassin d’oiseau, les dinosaures ornithischiens se

distinguaient par la présence d’un os prédentaire sur la

mâchoire inférieure. Les ornithischiens étant tous herbivores, l’os

prédentaire devait leur servir de « bec », pour

brouter à la manière des chevaux ou des chameaux. Les hadrosaures

et les cératopsiens possédaient des mâchoires munies de douzaines

de dents serrées formant une surface de mastication unie et

biseautée. Au cours de leur vie, les dinosaures, comme de nombreux

vertébrés, perdaient régulièrement leurs dents, qui étaient

remplacées au fur et à mesure que les racines étaient

résorbées.

4.2.

Saurischiens

ou sauripelviens

Les

saurischiens se divisent en deux groupes majeurs. D’une part, les

sauropodes herbivores, qui comprenaient les sauropodes géants à

long cou, comme le Diplodocus, l’apatosaure et les

prosauropodes, moins bien connus, dont le platéosaure. D’autre

part, les théropodes carnivores (ou carnosauriens), tels que les

petits Compsognathus et le Deynonichus et les géants

comme l’allosaure et le tyrannosaure.

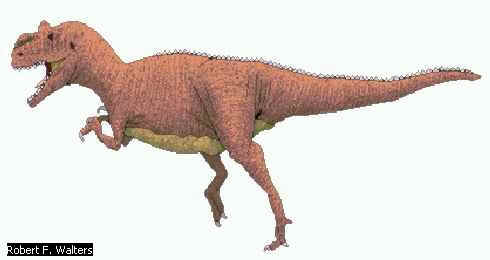

Accusant un poids de 6 à 8 t, Giganotosaurus

était un dinosaure carnivore bipède, dont les restes ont été

retrouvés en Amérique du Sud en 1995. Il était plus gros et

plus lourd que Tyrannosaurus rex, jusque-là considéré

comme le plus grand carnivore terrestre ayant jamais existé.

Robert F. Walters

La

taille des sauropodes, devenus quadrupèdes, augmenta

considérablement, leur permettant d’atteindre la hauteur des

végétaux dont ils se nourrissaient. Le Diplodocus, par

exemple, avait un long cou et une très longue queue, qu’il

utilisait comme un trépied : elle lui permettait de stabiliser

ses pattes arrière quand il dressait ses pattes antérieures en l’air

pour atteindre les plantes géantes dont il se nourrissait. En

revanche, le brachiosaure avait une petite queue sur laquelle il ne

pouvait pas s’appuyer, mais ses pattes antérieures étaient plus

longues que les postérieures, ce qui lui permettait, grâce à son

long cou, d’arracher la végétation haute.

Les

grands théropodes carnivores comme le tyrannosaure avaient une

grosse tête, de grandes mâchoires et une double rangée de dents

pointues recourbées vers l’arrière. Leurs pattes antérieures

étaient réduites, mais leurs hanches et leurs pattes arrière

massives, de sorte que ces prédateurs n’avaient qu’à se saisir

de leur proie avec leurs crocs et la déchiqueter sur place. En

revanche, les petits théropodes tels que le Deinonychus

étaient des chasseurs plus agiles, qui poursuivaient leur proie et

l’attaquaient en meute, avant de la déchiqueter à l’aide de

leurs griffes et de leurs crocs. Toutefois, certaines familles de

théropodes, comme les Struthiomimus, n’avaient pas de

dents, contrairement aux oiseaux primitifs tels l’archéoptéryx

et l’Hesperornis.

5.

EXTINCTION

Des

dizaines de théories ont été élaborées pour expliquer l’extinction

des dinosaures. Jusqu’à une époque récente, on considérait que

ces animaux avaient graduellement disparu pendant tout le Crétacé

supérieur. La découverte des traces d’un grand astéroïde ou d’une

comète qui serait entré en collision avec la Terre, il y a

65 millions d’années, entre le Crétacé et le Tertiaire,

raviva les spéculations sur leur disparition.

Selon certaines théories, cet impact aurait eu des

conséquences climatiques dramatiques qui auraient conduit à l’extinction

des dinosaures. Un tel événement, assez commun dans l’histoire

de la formation de la Terre, a certainement eu des répercussions

sur l’environnement mais, au moment où il s’est produit, la

majorité des dinosaures avaient déjà disparu. De plus, d’autres

organismes comme les crocodiles, les tortues, les poissons, les

oiseaux et les amphibiens, susceptibles d’être affectés par un

cataclysme de la même façon que les dinosaures, ont survécu au

prix de quelques pertes mineures.

Il est établi que, pendant le Crétacé supérieur,

le climat était devenu instable et saisonnier, provoquant l’extinction,

par vagues, de nombreuses espèces marines et terrestres. Les effets

de l’impact d’un objet extraterrestre ne sont pas négligeables,

mais ils n’expliquent pas que certaines espèces aient

complètement disparu à la fin du Crétacé, alors que d’autres

ont survécu. Ce dernier fait reste à expliquer, et ce dans l’hypothèse

de n’importe quelle catastrophe.

.

1.

PRÉSENTATION

Mésozoïque,

division des temps géologiques qui a commencé il y a environ

250 millions d’années et s’est achevé voici

65 millions d’années, appelée aussi ère secondaire. Le

Mésozoïque est précédé par le Paléozoïque et suivi par le

Cénozoïque. Il est divisé en trois périodes : le Trias, le

Jurassique et le Crétacé.

2.

DISLOCATION

DE LA PANGÉE

Durant

les dernières périodes de l’ère paléozoïque, les continents

avaient progressivement fusionné en une masse unique, la Pangée.

Mais à peine la nouvelle superstructure fut-elle en place que se

manifestèrent de fortes tensions qui l’amenèrent à se disloquer

à nouveau.

Il apparut, entre deux grands ensembles situés

respectivement au nord (la Laurasia) et au sud (le Gondwana), une

mer (la Téthys) qui occupa approximativement l’emplacement de la

Méditerranée actuelle.

D’autres dislocations suivirent cette grande

ouverture médiane. Le Gondwana se morcela et des blocs (l’Inde, l’Australie,

l’Antarctique) s’individualisèrent et commencèrent à s’écarter

de l’Afrique à laquelle ils étaient jusqu’alors soudés. L’océan

Indien était en cours de formation et le canal du Mozambique

apparut entre Madagascar et la côte orientale de l’Afrique.

À peu près au même moment, au Jurassique, s’ouvrit

une nouvelle fracture de l’écorce terrestre appelée à jouer un

rôle important puisqu’elle deviendra le rift médio-atlantique.

Cette fracture s’installa d’abord entre l’Afrique du

Nord-Ouest et l’Amérique du Nord, avant de s’élargir au

Crétacé pour former un véritable océan entre l’Afrique et l’Amérique

du Sud d’abord, entre l’Europe et l’Amérique du Nord ensuite.

Comme toujours durant les périodes de distension et

de fragmentation, l’activité magmatique se manifesta par l’épanchement

d’énormes quantités de laves basaltiques dans les zones de

fracture de l’écorce terrestre. Ainsi, en Sibérie, le

gigantesque plateau résultant de l’empilement de coulées de

lave, sur une épaisseur de 1 km et une superficie de

1 500 000 km2,

date du Trias. Au même moment, une activité semblable s’amorca

en Afrique du Sud ; elle se poursuivit au Jurassique. Au

Crétacé se mirent en place les énormes coulées de lave (les « trapps »)

du plateau du Dekkan, en Inde.

3.

OROGENÈSE

L’activité

orogénique du Mésozoïque fut en quelque sorte la phase

préliminaire du grand cycle orogénique alpin qui se développa

durant le Cénozoïque. On distingue deux grands ensembles

géographiques. Le premier englobe les deux Amériques, dont le

déplacement vers l’ouest est à l’origine des phases

orogéniques andine et névadienne qui virent la formation, en

Amérique du Sud, de la cordillère des Andes, et en Amérique du

Nord, de la Sierra Nevada. De nouvelles déformations affectèrent

ces régions à la fin du Mésozoïque pour donner naissance aux

montagnes Rocheuses (phase laramienne).

Le second ensemble est celui de la Téthys où se

produisirent, à la fin du Jurassique et au Crétacé, par rotation

de l’Afrique vers le nord-est, les premières grandes poussées

alpines, d’abord dans les Alpes centrales et orientales puis dans

le sud-est de la France.

Parallèlement à cette activité orogénique, le

Mésozoïque et plus particulièrement le Jurassique et le Crétacé

furent témoins d’une remontée extrêmement marquée du niveau

des mers. La mer progressa alors sur d’immenses plates-formes

littorales où s’accumulèrent de très importants dépôts

calcaires. Ce sont précisément les strates crayeuses très

épaisses accumulées durant cette transgression majeure, sur de

vastes territoires d’Europe et d’Amérique du Nord, qui ont

donné leur nom au Crétacé (à partir du latin creta, la

craie).

4.

FAUNE

ET FLORE

Après

les grandes extinctions du Permien, le début du Mésozoïque fut le

témoin d’un nouvel essor de la vie. Parmi les invertébrés, les

mollusques commencèrent à jouer un rôle prépondérant et

notamment, parmi les céphalopodes, les ammonites, à la coquille

enroulée, et les bélemnites, dont le rostre était l’équivalent

de l’os de la seiche actuelle. Les ammonites connurent un

développement remarquable au Jurassique et au Crétacé. Elles

constituent d’excellents fossiles car elles évoluaient

rapidement, étaient largement répandues et se conservaient bien.

Parmi les autres formes marines, ostracodes et foraminifères

abondaient dans les zones littorales très peu profondes, de même

que les brachiopodes, les échinodermes et les coraux.

Les

premiers mammifères apparurent au Mésozoïque. Il s’agissait d’animaux

dérivant de reptiles et dont la taille ne dépassait pas celle de

la musaraigne. C’est aussi au Mésozoïque que se manifestent les

premiers oiseaux connus, les archéoptéryx, très primitifs puisqu’ils

présentent encore des caractères reptiliens comme les écailles,

les griffes et les dents, mais déjà pourvus de plumes (un

caractère spécifique aux oiseaux). Durant le Jurassique, les

véritables maîtres des airs restèrent néanmoins les reptiles

volants, les ptérosauriens.

Cependant, l’événement paléontologique le plus

spectaculaire du Mésozoïque demeure la diversification étonnante

des reptiles. Au point que l’on a donné au secondaire la

dénomination d’« ère des reptiles ». Ces animaux

colonisèrent tous les milieux (marin, lacustre, terrestre, aérien)

et certains, les dinosaures, atteignirent des tailles gigantesques.

Les premiers dinosaures apparurent au début du Trias : ils

ressemblaient à de gros lézards de 30 à 40 centimètres de

longueur. Cent cinquante millions d’années plus tard, à la fin

du Mésozoïque, certaines espèces gigantesques atteignaient

30 mètres de longueur pour une hauteur de 10 mètres,

dimensions qui en font les plus grands animaux que la Terre ait

jamais portés.

Si la flore du Trias puis du Jurassique resta

dominée par les fougères, les prêles et les conifères, les

angiospermes (les plantes à fleurs) firent leur apparition et

bientôt prospèrent pour constituer près de 90 p. 100 de

la flore du Crétacé moyen.

5.

CRISE

BIOLOGIQUE

La fin

du Crétacé, et donc la fin du Mésozoïque, est marquée par une

crise biologique majeure qui vit la disparition de près de

75 p. 100 des espèces animales, et tout particulièrement

l’extinction totale et définitive des ammonites dans les mers et

des dinosaures sur les continents.

Si l’on a avancé de multiples hypothèses pour

expliquer cette crise majeure (variations climatiques, volcanisme,

inversion magnétique, etc.), il en est une qui est l’objet d’âpres

discussions depuis son élaboration en 1980. À cette date furent

découvertes, en plusieurs points du globe, de très fortes

concentrations en iridium dans les couches sédimentaires

correspondant à la limite Crétacé-Tertiaire. Les concentrations

de ce métal habituellement très rare sur la Terre étaient les

mêmes que celles qui caractérisent les météorites. Selon le

scénario élaboré à la suite de cette découverte, la Terre

aurait été percutée par une météorite de grande taille

(10 km de diamètre ?). L’impact aurait élevé un

énorme nuage de poussière, lui-même responsable de l’obscurcissement

de l’atmosphère. Et de proche en proche, par manque de lumière,

réduction de la photosynthèse et rupture des chaînes

alimentaires, nombre d’espèces animales auraient été rayées de

la surface du globe. Cette hypothèse semble avoir trouvé une

confirmation en 1997 à la suite de forages réalisés au large de

la Floride, non loin du cratère découvert en 1991 dans le

Yucatán, d’une météorite qui aurait percuté la Terre il y a

65 millions d’années (voir Extinction).

Quelle que soit la bonne hypothèse, l’extinction

de certains groupes d’animaux a eu comme contrepartie la

diversification d’autres groupes dont les représentants étaient

désormais libres de coloniser les niches écologiques abandonnées

par leurs occupants antérieurs. L’exemple-type est celui des

mammifères qui prirent le relais des grands reptiles dès le début

du Cénozoïque (ère tertiaire).

.

Cet article est extrait de l'Actualisation Encarta

de février 1997.

De

nouveaux arguments pour l'hypothèse de l'extinction des dinosaures

par impact de météorite

Les géologues du programme international de forage

en mer (Ocean Drilling Program, ODP), financé par les

organismes publics de recherche de vingt États, ont annoncé le

10 février la découverte de preuves supplémentaires

confirmant qu'une météorite a percuté la Terre il y a

65 millions d'années, avec un impact très important. Cette

météorite, probablement un astéroïde ou une petite comète de 10

à 20 km de diamètre, s'est écrasée au bord de la péninsule

du Yucatán, au Mexique. Cet impact a eu des effets cataclysmiques

sur l'environnement. Il a entraîné ou contribué à l'extinction

de plus de la moitié des espèces vivant à l'époque sur Terre,

dont les dinosaures.

Au début des années quatre-vingt, des géologues

ont émis l'hypothèse que la quantité importante d'iridium

présent dans les roches vieilles de 65 millions d'années

pouvait être due à l'impact d'une énorme météorite ayant

percuté la Terre à cette époque. Le site de l'impact, repéré en

1991 et appelé cratère de Chicxulub, du nom du village qui s'y est

implanté, a donné lieu depuis à des recherches approfondies.

Ce cratère est dissimulé sous des roches et

immergé dans sa partie nord. L'impact est marqué par trois ou

quatre cercles concentriques de roches de densités alternativement

faibles et fortes, chaque cercle ayant ses spécificités

magnétiques. Le diamètre total du cratère est encore

controversé. Une équipe de géologues l'estime à 180 km,

tandis qu'une autre dit avoir découvert les traces d'un quatrième

anneau extérieur de 300 km de diamètre.

Les géologues avaient déjà repéré en de

nombreux endroits des stratigraphies rocheuses portant des traces de

cet événement. Ces couches rocheuses contiennent des restes

fossilisés d'organismes ayant vécu avant et après l'événement,

ainsi que des débris projetés par l'impact. Les scientifiques

avaient également récupéré de nombreux extraits de sédiments

océaniques, dont beaucoup proviennent d'une région du golfe du

Mexique proche du site de Chicxulub. Cependant, le programme de

forage océanique ODP, a permis de faire des carotages plus précis

et plus complets au large de la côte de la Floride.

L'équipe de l'ODP, embarquée à bord de JOIDES

Resolution, a prélevé des sédiments sur le rebord d'un

plateau sous-marin situé dans l'océan Atlantique à environ

500 km à l'est de Jacksonville, en Floride. Elle a annoncé

que trois extractions sédimentaires, pratiquées en janvier et

février, présentaient une preuve claire de l'impact de la

météorite. Les carotages comportaient successivement : une

couche contenant des fossiles d'espèces marines ayant vécu avant

l'impact, une couche de gaz et de poussière projetée par la

météorite, une couche contenant des traces de la météorite

elle-même, celle-ci ayant été vaporisée par l'impact avant de

retomber sous forme de pluie, une couche où les traces de vie

marine sont très rares, puis une couche dont les fossiles indiquent

une prolifération des espèces ayant survécu ainsi que

l'apparition de nouvelles espèces.

Le cratère de Chicxulub est l'un des sites d'impact

de météorite les plus grands du monde. Les deux autre sites de

taille similaire connus, le cratère de Sudbury au Canada et le site

de Vredefort en Afrique du Sud, ont environ 2 milliards

d'années. Ces cratères ont été déformés et modifiés par le

processus géologique. Le cratère de Chicxulub, beaucoup plus jeune

et donc mieux conservé, représente également le lien le plus

évident entre impact de météorite et extinction massive des

espèces.

Source : Actualisation Encarta, février 1997.

.

1.

PRÉSENTATION

extinction

(biologie),

en biologie, disparition de populations ou d’espèces

interfécondes, ou encore de groupes taxinomiques supérieurs, tels

que les familles (voir Classification des espèces). Les

extinctions massives d’espèces ont été identifiées au début

du XIXe siècle,

grâce à l’étude de fossiles. Elles apparaissent sous forme de

successions de faunes et de flores nettement différentes les unes

des autres au cours de l’histoire de la Terre.

2.

CRISES

BIOLOGIQUES

Une

extinction, ou « crise biologique », répond à des

critères précis. Elle doit correspondre à la disparition

simultanée, sur l’ensemble du globe, d’un nombre d’espèces

anormalement élevé, appartenant à des groupes très divers et

dépourvus de lien écologique, dont les « rescapés »

ont subi une modification dans la diversité de leurs espèces.

Les

temps fossilifères (remontant à 550 millions d’années) ont

connu cinq grandes extinctions. Deux sont survenues au cours de l’ère

primaire : à la fin de l’Ordovicien (430 millions d’années),

puis à la fin du Frasnien (365 millions d’années),

entraînant chacune la disparition de près de 70 p. 100

des espèces. La troisième, qui date du Permien (250 millions

d’années), signe le passage de l’ère primaire à l’ère

secondaire. Quelque 90 p. 100 des espèces ont alors

disparu. Survenue au Jurassique (140 millions d’années), la

quatrième crise a été bien moins catastrophique. Enfin, la

cinquième, dite du Crétacé / Tertiaire (passage du

Secondaire au Tertiaire), a entraîné la disparition des grands

animaux comme les dinosaures, ainsi que de nombreux invertébrés

marins.

3.

CAUSE

DES EXTINCTIONS

Deux

courants d’idées s’opposent pour tenter d’expliquer les

phénomènes d’extinction : d’un côté, les partisans d’une

catastrophe ; de l’autre, ceux d’une extinction

progressive. Ces derniers s’appuient sur les régressions des

mers, qui ont coïncidé avec toutes les crises biologiques. Ils

supposent que le recul des mers a bouleversé l’équilibre

écologique des plateaux continentaux où vivaient la plupart des

espèces marines et modifié les climats sur les continents (voir

Océan ; Continent). Mais la durée de ces phénomènes

contredit la soudaineté apparente des extinctions en masse.

Oiseau

de la famille du pigeon, le Oiseau

de la famille du pigeon, le

dodo,

ou dronte, peupla l'île Maurice jusqu'en 1681, date d'observation

du dernier spécimen vivant. L'arrivée de colons européens sur

l'île se traduisit par une chasse intensive et par l'introduction

d'animaux domestiques, qui concurrencèrent le dodo pour la

nourriture et l'habitat.

Tom McHugh/Field Museum, Chicago/Photo Researchers,

Inc.

C’est

pourquoi l’hypothèse de la catastrophe semble aujourd’hui la

plus probable. Il pourrait s’agir de la chute d’une gigantesque

météorite ou de l’éruption d’un énorme volcan. La

découverte de l’iridium sédimentaire, en 1980, a cependant fait

pencher la balance en faveur d’une origine extra-terrestre.

Classé avec le platine parmi les « platinoïdes », l’iridium

est en effet extrêmement rare sur Terre. Or, sa présence en

quantités anormalement élevées dans les sédiments contemporains

de la dernière crise pourrait signer la chute d’une météorite

sur la Terre, avec, pour conséquences, des pluies acides et un

obscurcissement de l’atmosphère. Cette collision aurait laissé

des traces sous la forme d’un cratère de 200 km de

diamètre, au sud-est du Mexique, et des forages réalisés en 1997

dans l’océan Atlantique à proximité de ce cratère ont

révélé une séquence sédimentaire compatible avec cette

théorie : à une couche riche en fossiles marins antérieurs

à l’impact de la météorite a succédé une couche de

poussières et de gaz contemporaine de l’impact, puis une couche

contenant des fragments de la météorite elle même, une couche

dans laquelle la vie marine est peu représentée, une couche

traduisant une prolifération des espèces survivantes et enfin l’apparition

de nouvelles espèces. Toutefois, cette théorie n’explique pas

pourquoi les dinosaures ont disparu, alors que d’autres animaux

ont survécu à cette catastrophe. La diversité des insectes, par

exemple, n’a subi aucune modification.

4.

ESPÈCES

AUJOURD’HUI MENACÉES

Au

cours de la période moderne, des espèces ont continué, et

continuent encore de s’éteindre, notamment sur les îles

océaniques. Près des deux tiers des oiseaux et un dixième des

plantes originaires des îles Hawaii ont ainsi définitivement

disparu. Le dodo de l’île Maurice est un exemple célèbre de

disparition observée par l’Homme « en temps réel ».

De nombreuses autres espèces sont en voie d’extinction. Parmi les

principales causes de ces extinctions récentes ou actuelles, on

compte les prédateurs, les compétiteurs et les maladies introduits

par l’Homme, qui viennent s’ajouter à l’action directe de l’Homme

sur son environnement.

Moins

fréquente, et directement liée à l’intervention humaine

(chasse, piégeage immodéré, déforestation, pollution), l’extinction

des espèces des aires continentales n’en est pas moins réelle et

préoccupante. La fragmentation et la disparition des habitats

peuvent réduire les populations à un degré tel qu’il suffit d’un

accident comme le mauvais temps pour provoquer leur extinction. Les

espèces rares ont certes plus de risques de disparaître que les

autres, mais l’extrême abondance d’une espèce n’est pas une

garantie contre l’extinction. Le pigeon migrateur, par exemple,

qui se reproduisait en colonies de plusieurs millions d’individus

dans les forêts de feuillus de l’Amérique du Nord au début des

années 1800, a été victime de la chasse, d’un piégeage

intensif et de la déforestation. Il a totalement disparu en moins d’un

siècle.

Ce

sont les régions tropicales, celles où la diversité des espèces

est la plus grande, qui connaissent le plus de destructions d’habitats.

Tous les jours, des espèces végétales et animales

(particulièrement des insectes) non encore identifiées y

disparaissent. D’autres s’éteignent tout juste après qu’on

les a découvertes. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant

qu’il est probable qu’un certain nombre de ces espèces

renferment des substances utilisables en médecine (comme la

pénicilline, extraite de certains champignons). Ce

sont les régions tropicales, celles où la diversité des espèces

est la plus grande, qui connaissent le plus de destructions d’habitats.

Tous les jours, des espèces végétales et animales

(particulièrement des insectes) non encore identifiées y

disparaissent. D’autres s’éteignent tout juste après qu’on

les a découvertes. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant

qu’il est probable qu’un certain nombre de ces espèces

renferment des substances utilisables en médecine (comme la

pénicilline, extraite de certains champignons).

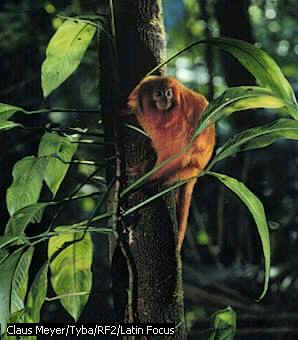

Petit singe d'Amérique du Sud à la magnifique et

abondante fourrure cuivrée, le

tamarin lion

(Leontopithecus

rosalia) est actuellement l'un des primates les plus menacés

au monde. De tempérament doux, il a été victime de captures

inconsidérées à des fins d'exportation pour le marché des

animaux de compagnie. Les quelques spécimens que l'on rencontre

encore à l'état sauvage sont pour la plupart cantonnés à la

réserve de Poço das Antas, à Rio de Janeiro.

Claus Meyer/Tyba/RF2/Latin Focus

La

liste des espèces menacées s’allonge rapidement dans la plupart

des régions du monde, proportionnellement avec l’accroissement de

la population humaine, ce qui constitue une grave menace pour la

biodiversité.

5.

NIVEAU

DE BIODIVERSITÉ ACTUEL

Il est

impossible de connaître le nombre total d'espèces présentes sur

Terre. Pour l'instant, 1 700 000 espèces animales

ont été dénombrées et décrites, contre quelques centaines de

milliers d'espèces végétales. En se fondant sur le nombre

d'espèces nouvelles découvertes chaque année dans les forêts

tropicales, on a pu réaliser des estimations : le nombre total

d'espèces varierait de 5 à 100 millions ! Le chiffre

moyen de 12,5 millions, qui semble « raisonnable »,

a été suggéré.

Ainsi,

la majorité des espèces qui vivent sur notre planète nous sont

inconnues. Le groupe le mieux répertorié est sans aucun doute

celui des vertébrés, et plus particulièrement, dans celui-ci, les

mammifères, dont l'Homme fait partie. Tous groupes confondus, on

répertorie chaque année un grand nombre de nouvelles

espèces : ainsi, ces dernières décennies, on a décrit

quelque 200 poissons, 20 mammifères et 5 oiseaux. La

découverte la plus étonnante est sans doute celle de trois

nouvelles espèces de mammifères dans le nord du Viêt Nam.

Cependant, beaucoup d'espèces « nouvelles »

résultent d'une amélioration de la classification, qui sépare en

deux ou trois certains groupes que l'on croyait uniques.

En revanche, pour les insectes, qui comportent un

nombre gigantesque de représentants, plusieurs milliers de nouveaux

spécimens sont décrits chaque année. En fait, le nombre des

espèces enregistrées ne semble limité que par la rapidité des

taxinomistes à étudier les nouveaux individus !

6.

PERSPECTIVES

L'Homme

a contribué, et contribue toujours, à une importante réduction de

la biodiversité. La diminution des populations animales et

végétales, l'extinction ou la raréfaction de certaines espèces

et la simplification des écosystèmes en sont des preuves

évidentes. La régression de la biodiversité peut être évaluée

de deux manières : soit par l'observation, soit par des

prédictions, fondées sur les connaissances actuelles. L'Homme

a contribué, et contribue toujours, à une importante réduction de

la biodiversité. La diminution des populations animales et

végétales, l'extinction ou la raréfaction de certaines espèces

et la simplification des écosystèmes en sont des preuves

évidentes. La régression de la biodiversité peut être évaluée

de deux manières : soit par l'observation, soit par des

prédictions, fondées sur les connaissances actuelles.

Les trois quarts des extinctions d'espèces

animales survenues depuis le début du XVII e siècle

à cause des activités humaines se sont produites sur des îles.

Ainsi, le dinornis

géant de

Nouvelle-Zélande, chassé par le peuple moa depuis l'an

800 apr. J.-C., a totalement disparu, probablement dès

la fin du XVIIe siècle.

Tom McHugh/Photo Researchers, Inc.

Les

analyses effectuées sur des restes d'animaux (os et coquilles

principalement) et l'étude des documents historiques ont montré

qu'environ 600 espèces s'étaient éteintes depuis le début

du XVIIe siècle

(voir Extinction). Malheureusement, ce chiffre est forcément

sous-évalué, car de nombreuses espèces inconnues ont dû

disparaître en même temps. Environ les trois quarts de ces

extinctions se sont produites sur des îles, après colonisation par

l'Homme. La surexploitation, la chasse, la destruction de l'habitat

et l'introduction de nouvelles espèces sont à l'origine des

disparitions. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, un grand oiseau coureur,

le dinornis, a été victime d'une chasse intensive. Il a disparu

vers la fin du XVIIe siècle,

alors qu'il existait depuis la fin du Tertiaire.

C'est entre le début du XIXe siècle

et le milieu du XXe siècle

qu'ont été enregistrées le plus d'extinctions. Depuis, la

tendance s'est, semble-t-il, ralentie. Cette légère amélioration

pourrait résulter des efforts de conservation entrepris ces

dernières décennies, ou n'être que le reflet du délai qui

s'écoule entre le moment où l'on observe pour la dernière fois

une espèce et celui où on la considère comme définitivement

éteinte. Quelques espèces que l'on croyait disparues sont ainsi

réapparues.

Quelque 6 000 espèces animales sont

actuellement menacées d'extinction. Ce n'est qu'une estimation,

étant donné que la plupart des espèces actuelles n'ont pas

réellement fait l'objet d'une évaluation de leur population. En

effet, la plus grande partie des 9 700 espèces d'oiseaux

ont été recensées, mais seulement la moitié des

4 630 mammifères. Une partie infime des

250 000 espèces de plantes ont fait l'objet d'études,

et, si l'on fait exception des papillons, des libellules et des

mollusques, aucune des espèces d'invertébrés n'a été, ni ne

sera évaluée en termes de nombre d'individus.

On estime cependant qu'un habitat dont la superficie

globale se réduit de 10 p. 100 perd environ la moitié

des espèces qu'il comptait à l'origine. Ce rapport

espèces-superficie permet d'anticiper le taux d'extinction d'une

espèce. C'est pourquoi les conséquences de la déforestation et de

la modification de la forêt tropicale, où vivent la plupart des

espèces, suscitent de réelles inquiétudes.

De nombreuses personnes, organisations et nations se

sont efforcées, durant ces dernières décennies, d'identifier les

populations animales et végétales, les espèces et les habitats

menacés d'extinction ou de dégradation, et ont tenté d'inverser

la tendance. Les solutions consistent à protéger les milieux

naturels, voire à les reconstituer s'ils ont été détruits, et à

les repeupler en réintroduisant les espèces en voie de

disparition. Ces actions prennent en général énormément de

temps. C'est en particulier le cas pour les animaux sauvages, comme

les ours ou les loups, les mouvements de sauvegarde se heurtant

souvent à l'hostilité des habitants. Cependant, ils aboutissent

quelquefois. Ainsi, dans les Pyrénées, la réintroduction de

l'ours brun a récemment été entreprise : au printemps 1996,

deux femelles, capturées en Slovénie, ont été lâchées dans la

forêt pyrénéenne.

Le but commun de tous ces efforts est de gérer plus

efficacement les ressources naturelles de notre planète, de limiter

les dégâts causés par les activités de l'Homme, tout en

soutenant le développement des peuples les plus défavorisés. Une

convention sur la biodiversité a été signée à cet effet en juin

1992, lors de la conférence de Rio de Janeiro des Nations unies sur

l'environnement et le développement. Cette convention est

appliquée depuis fin 1993. Au début de 1995, on comptait plus de

cent nations signataires.

Les objectifs généraux de cette convention

consistent à préserver la diversité biologique, à en faire usage

de façon durable et à partager équitablement les fruits de la

recherche génétique (en matière de culture et de biotechnologie).

La tâche est lourde, mais la convention constitue le seul cadre

général permettant de planifier et d'entreprendre les mesures

nécessaires pour l'environnement. La convention spécifie que les

nations sont responsables de la biodiversité sur leurs territoires.

Mais le problème devant être considéré au niveau mondial, la

communauté internationale devra apporter son soutien aux pays en

voie de développement.

.

.

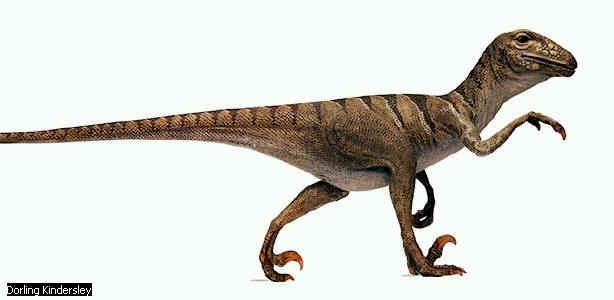

deinonychus,

petit dinosaure carnivore, qui vécut au début du Crétacé (de - 115

à - 100 millions d’années). Le Deinonychus était

un coureur rapide, aux membres postérieurs puissants, avec une

queue lui servant de balancier. À l’âge adulte, il mesurait

1,5 m de hauteur, 2,75 m de longueur, et pesait quelque

80 kg. Féroce prédateur, il possédait des mâchoires

équipées de dents pointues et acérées. Les trois doigts de ses

pattes antérieures étaient pourvus de longues griffes

incurvées. Sur le second doigt de ses pattes postérieures, le Deinonychus,

dont le nom vient du grec deino, « terrible »,

et onukhôs, « ongle », portait une griffe

rétractable longue de 13 cm. Il chassait probablement en

groupe.

Ce

dinosaure est connu par des fossiles découverts dans le Montana,

aux États-Unis. Il est assez proche du Velociraptor trouvé en

Asie.

Classification :

le Deinonychus fait partie des Saurischiens, dinosaures à

bassin de reptile, par opposition aux ornithischiens (à bassin d’oiseau).

Il appartient au sous-ordre des Théropodes, ou Carnosauriens.

C'est en Asie qu'ont été retrouvés tous les

fossiles, parfois très complets, de Velociraptor

(du latin velocis, « rapide » et raptus,

« enlèvement »), dinosaure carnivore du

Crétacé. Comme son nom l'indique, c'était probablement un

chasseur rapide qui devait s'attaquer aux couvées de dinosaures

ou, en groupe, à des proies de grande taille.

John Eastcott-YVA Momatiuk/Photo Researchers,

Inc.

.

.

Pouvant atteindre quelque 32 m de long, le diplodocus,

paisible herbivore, comptait parmi les plus grands dinosaures.

Sa longue queue était flexible ; elle lui permettait sans

doute de repousser ses prédateurs.

Dorling Kindersley

.

.

ptérosauriens

(du grec, ptero, « aile » ; sauros,

« lézard »), genre de reptile volant du

Mésozoïque, qui vécut entre 230 millions et

65 millions d'années environ avant notre ère. Les fossiles

de ces animaux, appelés communément ptérodactyles, ont été

retrouvés dans tous les continents à l'exception de

l'Antarctique ; plus de 60 espèces différentes ont

été découvertes. Les ptérosauriens n'avaient pas de plumes.

Chacune de leurs ailes était formée d'une fine membrane (de

peau) semblable à celle de la chauve-souris. Elle était fixée

le long du tronc, sur le flanc, du genou à la patte antérieure,

puis était soutenue par le quatrième doigt, d'une très grande

longueur. Leurs os étaient creux et présentaient une ouverture

à chaque extrémité. Contrairement aux autres reptiles, les

ptérosauriens avaient le sternum bien développé servant de

point d'insertion aux muscles du vol, et le cerveau plus

développé que chez la plupart des reptiles.

Au Trias supérieur vivait Rhamphorhynchus,

aux longues ailes à l'aspect tanné. Ce représentant des

premiers ptérosaures était un puissant voilier, adapté à la

prise de poissons grâce à une dentition fine et acérée.

Giuliano Fornari/Dorling Kindersley

Les

premiers ptérosauriens du Trias supérieur (entre

230 millions et 208 millions d'années) possédaient un

crâne de 9 cm de long, un corps de près de 10 cm et

une queue souple d'environ 38 cm, terminée en forme de

diamant qui leur servait de gouvernail pour contrôler leur vol.

Les ptérosauriens du Crétacé supérieur (entre 97 millions

et 65 millions d'années) avaient une envergure de plus de

6 m, le crâne allongé et étroit et des mâchoires

dépourvues de dents. Bien que les ptérosauriens, sous leurs

formes évoluées, aient été bien adaptés au vol, ils ne sont

pas plus les ancêtres des oiseaux que les autres reptiles. Ces

animaux étaient carnivores.

Pteranodon

Pteranodon

Au

début de 1975, les chercheurs ont annoncé la découverte de

fragments de squelettes de trois ptérosauriens géants, à long

cou, dans des roches du Crétacé supérieur, au parc national de

Big Bend, au Texas. Ces animaux, d'une  envergure

de 11 à 12 m environ, sont à ce jour les plus grands

animaux volants qui aient jamais existé.

Classification :

les ptérosauriens forment l'ordre des Ptérosaures. L'espèce la

plus connue de ptérosauriens du Trias supérieur est le Rhamphorhynchus.

L'espèce la plus connue des ptérosauriens du Crétacé

supérieur est le Pteranodon. envergure

de 11 à 12 m environ, sont à ce jour les plus grands

animaux volants qui aient jamais existé.

Classification :

les ptérosauriens forment l'ordre des Ptérosaures. L'espèce la

plus connue de ptérosauriens du Trias supérieur est le Rhamphorhynchus.

L'espèce la plus connue des ptérosauriens du Crétacé

supérieur est le Pteranodon.

.

ichtyosaures

ou ichtyosauriens,

reptiles marins qui vécurent du début du Trias (il y a

240 millions d'années) jusqu'au Crétacé, qui se termina il

y a 65 millions d'années. Les ichtyosauriens forment un

ordre comprenant plusieurs espèces qui mesuraient entre 1 m

et 15 m de long. ichtyosaures

ou ichtyosauriens,

reptiles marins qui vécurent du début du Trias (il y a

240 millions d'années) jusqu'au Crétacé, qui se termina il

y a 65 millions d'années. Les ichtyosauriens forment un

ordre comprenant plusieurs espèces qui mesuraient entre 1 m

et 15 m de long.

Ces

animaux ressemblaient aux dauphins, avec leur long museau pointu

en forme de bec denté et leur corps aérodynamique. Ils avaient

des dents coniques et de grands yeux. Ils se propulsaient dans

l'eau en maintenant leur queue à la verticale et usaient de leurs

nageoires, dont les os étaient plus ou moins fusionnés. On pense

qu'ils étaient vivipares, ce qui leur permettait de ne pas avoir

à sortir de l'eau. D'autres reptiles de cette époque, y compris

les dinosaures, pondaient leurs œufs sur terre. Le régime

alimentaire des ichtyosaures était probablement entièrement

constitué de poissons.

.

Dinosaures

herbivores, les Dinosaures

herbivores, les

tricératops

ont vécu pendant une courte période, située entre 72 et 65 millions

d'années. On pense que ces animaux se rassemblaient en

troupeaux pour brouter l'herbe des prairies du Crétacé.

.

.

tyrannosaure

(du grec turannos, « tyran » et sauros,

« lézard »), grand dinosaure bipède et carnivore

qui vécut pendant le Crétacé supérieur, plus de

65 millions d'années avant notre ère. Cet animal mesurant

près de 14 m de long, 5 m de haut et pesant plus de

4 tonnes est le plus grand carnivore ayant jamais vécu. Il

était bien armé pour s'attaquer aux grands dinosaures herbivores

de l'époque. Son crâne allongé, de plus de 1 m de long,

était pourvu de puissantes mâchoires munies de crocs en dents de

scie dont certains mesuraient 15 cm. Ses pattes antérieures

paraissaient minuscules par rapport au reste de son corps massif,

mais elles étaient pourvues de deux griffes bien aiguisées.

Quant à ses robustes pattes postérieures, elles se terminaient

par trois griffes saillantes et une quatrième griffe retournée

vers l'intérieur. Des fossiles trouvés en Amérique du Nord et

en Mongolie dans les strates du Crétacé supérieur indiquent que

ces espèces de dinosaures sont apparues et ont disparu en

l'espace, relativement court, de quelques millions d'années.

Parmi elles, une seule espèce est connue, celle du Tyrannosaurus

rex. tyrannosaure

(du grec turannos, « tyran » et sauros,

« lézard »), grand dinosaure bipède et carnivore

qui vécut pendant le Crétacé supérieur, plus de

65 millions d'années avant notre ère. Cet animal mesurant

près de 14 m de long, 5 m de haut et pesant plus de

4 tonnes est le plus grand carnivore ayant jamais vécu. Il

était bien armé pour s'attaquer aux grands dinosaures herbivores

de l'époque. Son crâne allongé, de plus de 1 m de long,

était pourvu de puissantes mâchoires munies de crocs en dents de

scie dont certains mesuraient 15 cm. Ses pattes antérieures

paraissaient minuscules par rapport au reste de son corps massif,

mais elles étaient pourvues de deux griffes bien aiguisées.

Quant à ses robustes pattes postérieures, elles se terminaient

par trois griffes saillantes et une quatrième griffe retournée

vers l'intérieur. Des fossiles trouvés en Amérique du Nord et

en Mongolie dans les strates du Crétacé supérieur indiquent que

ces espèces de dinosaures sont apparues et ont disparu en

l'espace, relativement court, de quelques millions d'années.

Parmi elles, une seule espèce est connue, celle du Tyrannosaurus

rex.

Le crâne du squelette de tyrannosaure le plus

complet jamais découvert a été exposé, avant la vente aux

enchères du fossile complet par Sotheby's, le 4 octobre

1997 à New York. Le squelette, surnommé « Sue »,

du nom de la paléontologue qui l'a découvert en 1990 dans le

Dakota du Sud, a été acheté par le Field Museum de Chicago

pour un montant de 8,4 millions de dollars.

Jeff Christensen/REUTERS

Classification :

le tyrannosaure est un dinosaure saurischien (au bassin de

lézard) du sous-ordre des Théropodes.

|

|