aptéryx

ou kiwi, nom courant donné à trois espèces d'oiseaux

coureurs, qui n'habitent que la Nouvelle-Zélande et les petites îles

avoisinantes. Après avoir été décimés au XIXe siècle

à cause du commerce de leurs plumes et de l'introduction de

mammifères prédateurs, ces oiseaux sont aujourd'hui extrêmement

protégés.

La

femelle du grand aptéryx et de l'aptéryx tacheté, mesure environ

50 cm. Les aptéryx mâles sont plus petits que les femelles. Le

bec allongé des aptéryx porte les narines près de l'extrémité, ce

qui est unique chez les oiseaux. Le corps est robuste et les pattes

courtes mais puissantes, avec trois doigts avant dotés de solides

griffes. Les aptéryx sont des oiseaux nocturnes. Leurs yeux sont

petits et leur vision faible. Ils cherchent leur nourriture (vers et

autres petits invertébrés, graines et baies) au sol en utilisant

leur odorat, une caractéristique inhabituelle chez les oiseaux. Les

aptéryx n'ont pas de queue et leurs ailes rudimentaires sont cachées

sous leur épais plumage.

Les

œufs des aptéryx sont, proportionnellement à la taille de la

femelle, plus gros que ceux de tout autre oiseau — ils

correspondent à environ un quart de la masse du corps. La couvée

peut comprendre deux œufs, mais, dans ce cas, une période d'environ

un mois doit s'écouler entre la ponte du premier œuf et celle du

second pour qu'il ait suffisamment de place pour se développer.

L'incubation, généralement assurée par le mâle, dure entre 71 et

84 jours.

Classification :

les aptéryx forment la famille des Aptérygidés. Le grand aptéryx a

pour nom d'espèce Apteryx australis et l'aptéryx tacheté A. haastii.

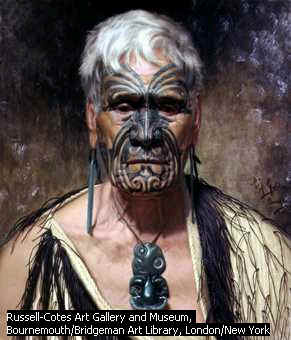

Portrait d'un chef maori

(1907), Charles Frederick Goldie.

Russell-Cotes Art Gallery and Museum, Bournemouth/Bridgeman

Art Library, London/New York

Maoris (peuple) ,

peuple indigène de Nouvelle-Zélande, d'origine polynésienne.

Ce

sont des découvertes archéologiques qui ont permis de dater

l'arrivée de la première vague de Maoris en Nouvelle-Zélande ;

venus des îles Cook ou des îles de la Société, ils

débarquèrent vers 800 apr. J.-C. Le peuple maori

présente de nombreuses caractéristiques communes à tous les

Polynésiens : une hiérarchie sociale composée de trois

groupes (tribu, sous-tribu et famille) et de trois classes (chef,

peuple et esclaves), ainsi que des concepts comme le tapu (« tabou »

ou « sacré »), mana (« prestige »

ou « honneur », pour un groupe social ou un individu),

mauri (« force de vie »), utu (« revanche »)

et makutu (« sorcellerie »).

Les

activités communautaires comprennent la cueillette, l'agriculture

et la guerre. Les guerres entre les groupes sociaux, grands ou

petits, accroissent ou diminuent le mana. Certains individus

se spécialisent dans les arts : poésie orale, tatouage et

sculpture du bois, des os et de la pierre. Les édifices publics

sont, encore aujourd'hui, richement décorés de sculptures de bois,

et les ornements personnels des Maoris atteignent souvent une très

grande sophistication.

Les portes des maisons maories étaient souvent

surmontées d'un linteau sculpté ; celui-ci provient de la

demeure d'un chef.

Museum of Mankind, London/Bridgeman Art Library,

London/New York

Les

Maoris entrèrent en contact avec des Européens pour la première

fois avec l'arrivée d'Abel Tasman en 1642 ; quatre des

membres de l'équipage de ce dernier furent tués lors d'un

affrontement sanglant. En 1796, James Cook parvint pourtant à

établir des relations plus pacifiques avec certains Maoris et, en

1800, les bateaux étaient tolérés sur les côtes de leur

territoire. Les Maoris apprirent rapidement à lire et à écrire la

langue des hommes blancs. Malheureusement, ils s'intéressèrent

aussi aux mousquets, dont ils expérimentèrent le pouvoir meurtrier

lors des guerres tribales.

C'est

en 1840 que le traité de Waitangi fut signé entre la Couronne

britannique et les chefs maoris, afin de déterminer les bases

officielles des relations entre Maoris et colons. Les dispositions

prises dans ce traité sont encore aujourd'hui l'objet de

contestations et de discussions et des conflits, qui concernaient la

possession de la terre, reprirent de plus belle avec ce

traité : le sang coula en 1842 et, pendant les trente années

qui suivirent, des conflits sporadiques, parfois très sanglants,

éclatèrent entre Maoris et colons. Ces conflits, appelés « guerres

de Nouvelle-Zélande » ou « guerres maories »,

culminèrent entre 1842 et 1846 et entre 1860 et 1868.

En

1856, les Maoris élirent un roi, Te Kooti, qui était le

premier dirigeant au-dessus du chef de tribu — notons qu'il y

a toujours, aujourd'hui, une reine maorie, respectée par les deux

communautés. À l'époque cependant, ce « mouvement

royaliste » fut considéré comme une provocation à l'égard

de la souveraineté britannique, et la guerre reprit de plus belle.

En 1865, Te Kooti échappa à la prison et prit la tête d'une

guérilla qui dura jusqu'en février 1872, date à laquelle la

résistance des Maoris fut écrasée. À la suite de ces

affrontements, les colons victorieux prirent à l'encontre des

autochtones des mesures de confiscation des terres qui sont encore

contestées aujourd'hui.

La

période qui suivit les guerres fut à tous égards une période de

répression pour les Maoris. La plupart d'entre eux menaient une vie

totalement à l'écart des Européens, installés en petites

communautés rurales sur les terres — en grande partie

stériles — que les colons leur avaient laissées.

Contrairement aux Européens, ils ne reçurent aucune aide du

gouvernement pour financer leur agriculture et la plupart d'entre

eux vivaient dans la misère. À partir de 1840 et jusque dans les

années 1890, la démographie maorie connut un déclin rapide, dû

aux guerres d'une part, et d'autre part à la misère et aux

maladies apportées par les Européens, comme la grippe, la rougeole

et la coqueluche, contre lesquelles ils n'étaient pas

immunisés : en 1769, la population maorie comptait environ

120 000 individus ; en 1896, seulement 42 000.

Devant ce déclin, les Européens parlaient d'une « race

mourante ». Toutefois, de 1890 à 1990, l'effectif de la

population maorie augmenta de nouveau, pour atteindre environ

300 000 habitants (un dizième de la population de

Nouvelle-Zélande). Un renouveau culturel et politique accompagna

naturellement cette croissance. Certains dirigeants maoris, qui

étaient imprégnés des deux cultures, européenne et maorie,

apparurent dans les années 1910-1930, et formèrent le Young Maori

Party. Parmi ces leaders figuraient d'excellents médecins, qui

contribuèrent en grande partie à l'amélioration des conditions

d'hygiène où vivait leur peuple. Ils avaient pour objectif de se

servir des institutions européennes, comme le Parlement, pour

atteindre leurs objectifs et faire reconnaître l'existence et la

dignité des maoris dans la société. Par ailleurs, ils savaient

adopter les habitudes de vie des colons et leurs pratiques, comme

l'achat de la terre. Quatre d'entre eux abondèrent dans ce sens et

reçurent le titre de chevalier de la Couronne britannique :

ils finirent par être rejetés par les Maoris pour avoir abdiqué

leur culture au profit de celle des Britanniques.

D'autres

dirigeants se tenaient plus à l'écart du gouvernement et des

européens. La plupart agissaient exclusivement au sein de leur

propre tribu, si bien que l'« unité maorie » devint

lettre morte. Ces dirigeants étaient soucieux de contribuer à

l'accroissement du prestige (mana) de leur tribu par des

actions sociales et culturelles, mais aussi par la réalisation de

progrès dans les domaines sanitaire, éducatif et économique. À

la fin des années 1920, la sculpture et les autres arts maoris

fleurirent. Ceux qui se sentaient mal à l'aise devant l'importance

grandissante du tribalisme rejoignirent le Ratana, un mouvement

religieux qui développait une idéologie politique centrée sur la

défense des Maoris. Ce mouvement conclut une alliance avec le Parti

travailliste et contribua de ce fait à la victoire des

travaillistes au Parlement. Dès lors, les Maoris pouvaient avoir

une influence sur les politiques gouvernementales pour

l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils tirèrent en outre

un nouveau prestige de leur participation aux grandes guerres

internationales : leur bravoure et leur habileté au combat

leur octroya un plus grand respect de la part des européens et, à

leurs propres yeux, un retour de mana. En conséquence,

après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde, la

participation des Maoris à la vie du pays s'accrut de manière

considérable. La plupart de ceux qui ne s'étaient pas battus

s'étaient engagés dans les « industries essentielles »

pour participer à l'effort de guerre. Cette mobilisation impliquait

bien souvent pour eux le départ du village pour la ville, en un

véritable exode qui est devenu, depuis les guerres, un des aspects

fondamentaux de la société néo-zélandaise. En 1936, seuls

11 p. 100 des Maoris vivaient dans les centres urbains ;

dans les années 1980, ils étaient plus de 90 p. 100. Cet

exode rural était dû aux guerres et à la présence d'emplois dans

l'industrie urbaine, mais aussi, en grande partie, à la pauvreté

de la terre des Maoris, associée à l'absence de subventions

gouvernementales. Le mode de vie citadin, plus attrayant et plus

varié, contribua sans doute, dans une moindre mesure, à cet

abandon des zones rurales.

La

promiscuité des Maoris et des Européens dans les zones urbaines

eut pour conséquence une conscience accrue des tensions raciales.

Pour les Maoris, le problème principal a consisté à développer

en ville des structures maories afin de remplacer ou de soutenir le

système tribal établi à la campagne. Dans le même temps,

l'activité culturelle maorie a pris un tour résolument

militant : des revendications toujours plus véhémentes pour

une reconnaissance nationale sont diffusées à la radio et à la

télévision, et le rejet des systèmes judiciaire et économique

britanniques refait surface de façon vigoureuse. Ces questions sont

toujours débattues, ainsi que les revendications des Maoris sur les

terres qui leur furent injustement confisquées au XIXe siècle.

Depuis 1980, ces réclamations sont étudiées par le tribunal de

Waitangi. De nombreux Maoris ont réussi à sortir de la

marginalité pour participer aujourd'hui à la vie du pays en tant

que médecins, avocats, hommes d'affaires et membres du parlement.

Mais le pourcentage de Maoris parmi les classes défavorisées est

plus élevé que celui des Européens, et ils sont davantage

atteints par la délinquance, le chômage et les problèmes de

drogue. Pour le moment, aucune solution vraiment efficace n'a été

trouvée pour résoudre ces problèmes, qui sont liés en grande

partie à l'exode rural et à la dissolution de structures

traditionnelles qu'il implique.

1. PRÉSENTATION

Océanie,

région de l’océan Pacifique, l’une des cinq parties du monde qui

regroupe toutes les terres émergées à l’est et au sud du

continent asiatique. En dehors de l’Australie et de la

Nouvelle-Zélande, la superficie des terres émergées est d’environ

570 000 km2,

pour une population d’environ 8 millions d’habitants (la plus

grande ville étant Honolulu, avec 800 000 habitants).

Outre l’Australie

et la Nouvelle-Zélande, l'Océanie représente un ensemble composite

de plusieurs milliers d’îles, pour la plupart de petite taille,

dispersées au sud de l'équateur, à l'exception d'une partie de la

Micronésie et des îles Hawaii. En dépit des distances

considérables qui souvent séparent ces îles et ces archipels les

uns des autres, certains traits historiques et culturels les

rapprochent. Si, au cours des derniers millénaires, un peuplement

diversifié s'est mis en place et semble avoir cultivé ses propres

différences, son origine renvoie toutefois à un même berceau

géographique et culturel, en l’occurrence le Sud-Est asiatique.

Pour rendre compte à la fois de cette diversité et de ces

similitudes, l’explorateur français Jules Dumont d’Urville a

proposé en 1831 de subdiviser l’Océanie en trois ensembles :

la Mélanésie (les « îles noires »), la Micronésie

(les « petites îles ») et la Polynésie (les « nombreuses

îles »). Ce découpage est encore en vigueur aujourd’hui,

car il offre des repères au sein de la multitude de ces diverses

cultures, cependant la perception moderne de cette pluralité a

considérablement évolué ; la traduction du nom donné à

chaque grande région notamment fait clairement apparaître que la

classification reposait sur une supposée relation directe de cause à

effet entre la race, le milieu et la culture, or cette idée n’est

plus recevable aujourd’hui.

7. HISTOIRE

7.1.

Des

premiers contacts à la colonisation

L’Océanie

a permis à des sociétés très particulières — sociétés

traditionnelles aux relations sociales d’une complexité

extraordinaire, ainsi que l’ont démontré des ethnologues comme

Bronislaw Malinowski, Margaret Mead ou Maurice Leenhardt — de

perdurer.

Ces sociétés sont entrées en contact tardivement avec

les Européens. Au XVI e siècle,

les navigateurs espagnols et portugais (Magellan en 1520-1521)

traversent l’Océanie, avant le Néerlandais Tasman (1642-1643), le

Français Bougainville et surtout le Britannique Cook (1768 à 1779),

qui effectue trois voyages. Le récit de ces explorateurs fait naître

en Europe le mythe des « îles heureuses » où vivent,

libres et gentils, de « bons sauvages ». La Polynésie

surtout, aux femmes charmantes et aux paysages enchanteurs, fascine les

premiers regards européens, qui surnomment notamment Tahiti la « Nouvelle

Cythère ».

Si les XVI e,

XVIIe

et XVIIIe siècles

sont des siècles de découverte, le XIXe

est celui de l'expansion européenne. Les rivages océaniens attirent

d'autres types d'aventuriers : dans un premier temps les

missionnaires, qui bâtissent, non sans peine et dangers, de véritables

royaumes, protestants ou catholiques, afin de convertir l'Océanie au

christianisme ; parallèlement aux missionnaires, des marins

déserteurs ou parfois naufragés, forçats en cavale, débarquent sur

ces mêmes côtes. Ces Beachcombers, surnommés « batteurs

de grève », vérifient, parfois à leurs dépens, l'autre face

du mythe océanien : l'isolement, les fièvres, etc. Puis, des

hommes d'affaires au regard plus froid leur succèdent :

marchands-navigateurs attirés par le bois de santal vendu par la suite

en Chine, marchands-recruteurs cherchant à s'emparer dans les îles de

la main-d'œuvre qui fait alors défaut sur les plantations du

Queensland.

La prise de possession de ces territoires par les

grandes puissances colonisatrices — États-Unis, Royaume-Uni,

France et plus tard Allemagne — ne commence réellement que vers

1840. Le Commonwealth d’Australie est créé en 1901 et la

Nouvelle-Zélande devient un dominion de l’Empire britannique en 1907.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, une partie des

archipels océaniens — Nouvelle-Guinée, Salomon, Carolines,

Marshall, Gilbert, etc. — est occupée par les Japonais. La

reconquête américaine est longue et difficile, néanmoins la guerre du

Pacifique fait entrer brutalement la région dans une nouvelle ère de

son histoire.

Polynésie, une des trois principales divisions

ethnoculturelles (avec la Mélanésie et la Micronésie) de l’ensemble

océanien. Ce découpage, couramment admis, relève plus en réalité

de considérations pratiques que de vraies raisons.

La

Polynésie (littéralement « îles nombreuses ») se

caractérise par des terres isolées et fragmentées, soit

volcaniques, soit réduites à des atolls sans autre relief que la

cime de leurs cocotiers. Ces terres, disséminées dans tout le centre

de l’océan Pacifique, forment un immense triangle dont les trois

sommets sont constitués par Hawaii au nord, l’île de Pâques à l’est

et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Les autres îles et archipels

sont Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Tonga, Wallis-et-Futuna, les îles

Marquises, les îles Cook, la Polynésie-Française, l’île Pitcairn

et Niue. Les descriptions ethnologiques englobent parfois les îles

Fidji, en Océanie, en raison de leur importante population de

descendance polynésienne. La Polynésie compte également

19 petites îles et atolls polynésiens, les « outliers »,

qui se situent hors du triangle entre les Carolines et la

Nouvelle-Calédonie.

Les

sociétés polynésiennes se sont construites dans un moule social

défini par une organisation fortement hiérarchisée et de type

héréditaire. Certaines de ces chefferies ont pu donner naissance à

de véritables royaumes, que l’on a parfois qualifiés de « pré-féodaux »

(par exemple dans l’archipel des Tonga). Les langues de la plupart

des îles polynésiennes appartiennent au même groupe linguistique

malayo-polynésien.

Vers

1500 av. J.-C., à l’époque de la poterie Lapita, la

Polynésie a commencé à se peupler. Les traits mongoloïdes de ses

habitants ont été immortalisés par le peintre Paul Gauguin. Les

Polynésiens réussissent à couvrir une immense zone allant du

tropique du Cancer au nord à la zone tempérée australe. Les

premières colonisations s’effectuent à Tonga et Samoa entre 1300

et 1000 av. J.-C. La grande expansion vers Hawaii, les

Marquises, la Société, Pâques, Cook et la Nouvelle-Zélande a lieu

entre les années 200 et 1000 de notre ère. Le centre de dispersion

semble avoir été les Marquises. On suppose que, vers l’an 800,

les Maoris sont partis de là pour émigrer en Nouvelle-Zélande.

Au milieu du XIX e siècle,

la pêche à la baleine était très pratiquée aux États-Unis.

THE BETTMANN ARCHIVE

1. PRÉSENTATION

baleine,

chasse à la,

activité visant à capturer des baleines pour en commercialiser

l'huile, les fanons, la viande et différents autres sous-produits.

Dès l'âge de pierre, les baleines ont été chassées pour la viande

et l'huile qu'elles procuraient. Elles ont ainsi contribué, tout au

long de l'histoire, à la richesse de nombreux pays.

La baleine fournit des huiles que l'on hydrogénise et

que l'on solidifie pour obtenir des margarines, des savons, des

bougies, des crayons et certains cosmétiques. On emploie sa farine

d'os comme engrais ; la viande sert de nourriture pour l'homme,

les chiens et les chats ; les os permettent de fabriquer de la

gélatine.

2.

HISTORIQUE

2.1.

Essor

La chasse à la baleine fut introduite en France au Moyen Âge, par

les Basques. Des cétacés venaient en effet nombreux dans les eaux

claires du golfe de Gascogne à la recherche de bancs de sardines. À

l'origine, seuls les cétacés échoués étaient exploités.

Toutefois, leur nombre s'est vite révélé insuffisant ; les

Basques ont alors installé des observatoires pour surveiller le

passage des baleines au large. Une fois les proies repérées, de

petites embarcations à rames se lançaient à leur poursuite pour les

harponner.

La chasse s'étendit progressivement aux côtes

espagnoles, à la mer d'Irlande et au Finistère. Les cétacés,

traqués sur tous les fronts, finirent par gagner la haute mer. Les

Basques armèrent alors des navires pour se lancer à leur poursuite.

L'essor rapide de cette activité transforma la chasse

à la baleine en une véritable industrie, pilier de la richesse du

Pays basque pendant près de cinq siècles.

2.2.

Apogée

À l'apogée de l'industrie baleinière basque, au XIIe siècle,

il arrivait que plus de 100 navires emportant

9 000 marins partent chaque année vers Terre-Neuve, depuis

les ports de Saint-Jean-de-Luz, de Biarritz ou de Bayonne. À cette

époque, le roi d'Angleterre, également duc de Guyenne, avait même

créé un « impôt baleine ». Par tradition, la queue

des cétacés revenait à la reine, la tête, au roi, et quelques

fanons, à la cour.

La chasse mena les baleiniers basques jusqu'aux riches

eaux de Terre-Neuve, largement exploitées par la suite. En 1610, les

chasseurs de baleine basques étendirent leur territoire de chasse aux

eaux encore vierges du Spitzberg, redécouvert quinze ans auparavant

par le navigateur néerlandais Willem Barents. Ils furent rapidement

suivis par des navires venus de tous les grands ports français

(Granville, Bordeaux, La Rochelle, Lorient, Saint-Malo, Honfleur,

Le Havre et Dunkerque), mais aussi par les flottes hollandaise,

espagnole, portugaise, russe, allemande, norvégienne, écossaise et

danoise. Ainsi, cent ans après la découverte du Spitzberg, les

monstres marins étaient devenus si rares qu'il fallut aller les

pourchasser au Groenland (Terre Verte). Le Spitzberg fut entièrement

dépeuplé en un siècle.

2.3.

Déclin

Le XVIIe siècle

marqua le déclin de la pêche baleinière française. Ce recul fut

largement amorcé par la perte de Saint-Jean-de-Luz au profit des

Espagnols, en 1636, puis par l'abandon de Terre-Neuve et de l'Acadie

aux Anglais, en 1713. Pendant la Révolution et les guerres

impériales, la chasse française disparut complètement. En 1817, des

primes à la pêche permirent une timide reprise, qui fut de courte

durée. En effet, le Mademoiselle, en 1831, puis le Tourville,

en 1835, furent les derniers voiliers français à partir pour la

chasse à la baleine dans l'océan Arctique. Désormais, Britanniques,

Néerlandais et Américains allaient régner en maîtres sur cet

océan, dont les derniers troupeaux de baleines, retranchés autour du

Groenland, furent rapidement décimés.

|