SOMMAIRE

:

-

Expédition

Lewis et Clark

-

Sioux

-

Sitting

Bull

-

Pieds-Noirs

-

Comanches

-

Cheyennes

-

Hidatsa

-

Shoshone

-

Mandan

-

Nez-percés

-

Apaches

-

Bataille

de Little Big Horn

-

George

Amstrong CUSTER

-

Wounded

Knee

-

Buffalo

Bill

-

Rivière

Missouri

-

Yellowstone

National Park

-

Parcs

nationaux et réserves naturelles

-

Bison

-

Wapiti

Lewis

et Clark, expédition,

mission d'exploration effectuée entre 1804 et 1806 aux États-Unis,

de l'ouest du Mississippi à l'océan Pacifique. Les États-Unis

avaient reçu un nouveau territoire situé à l'ouest du Mississippi

lors de la cession de la Louisiane en 1803, et le président Thomas

Jefferson souhaitait mieux connaître ces nouvelles terres.

L'expédition devait recenser la faune et la flore de ces régions,

établir des relations avec les peuples amérindiens et collecter

des informations à propos de leur culture.

Lewis

Clark

Clark

Les

chefs de cette expédition étaient Meriwether Lewis et William Clark.

L'équipe était constituée de trente à quarante-cinq soldats et

gardes-frontières dont une femme : cette dernière, une Shoshone

nommée Sacagawea, rejoignit la compagnie en 1805 et ses qualités

d'interprète furent très utiles.

Intitulée « À travers le nord-ouest

américain du Mississippi à l'océan Pacifique », cette

carte de Meriwether Lewis est une copie d'un détail d'une carte

dessinée lors de l'expédition par William Clark. Elle représente

le fleuve Colombia, marquant l'actuelle frontière entre les États

de Washington et de l'Orégon, et son embouchure sur l'océan

Pacifique.

L'expédition

partit de Saint Louis et remonta vers le nord le long du Missouri.

L'équipe passa son premier hiver avec le peuple Mandan, de la tribu

des Dakotas. Au printemps 1805, l'expédition continua de remonter

péniblement le Missouri jusqu'à son cours supérieur puis franchit

le versant oriental des Rocheuses, descendit la Snake River puis la

Columbia et atteignit le Pacifique en novembre 1805.

En

1805-1806, Lewis et Clark hivernèrent sur les berges du fleuve

Columbia. Le voyage du retour fut difficile : hiver interminable,

conflits occasionnels avec les Indiens, épuisement physique et

mental. Le groupe se divisa en deux équipes afin de couvrir des

terrains différents, progressant toutes deux par voie de terre pour

éviter de remonter les eaux tumultueuses de la Snake River. Puis ils

se retrouvèrent au confluent du Yellowstone et du Missouri pour

redescendre ce dernier. Le 23 septembre 1806, Lewis et Clark

étaient de retour à Saint Louis, après avoir parcouru plus de

13 000 km.

1.

PRÉSENTATION

Sioux,

puissante confédération de peuples d’Indiens d’Amérique du

Nord, de la famille linguistique sioux et de la zone culturelle des

Plaines. Le mot ojibwa désignant le groupe, transcrit en français

par les premiers explorateurs et négociants par le mot Nadouessioux,

fut abrégé en Sioux et passa ainsi dans la langue anglaise.

Les Sioux s’appellent eux-mêmes Lakota ou Dakota, ce

qui signifie « alliés ». Les sept peuples se

répartissent en trois divisions majeures : les Santees

sédentaires et agriculteurs, les Nakotas et les Tétons chasseurs de

bisons.

Au

XVIIe siècle,

les Sioux regroupaient de petites tribus des Woodlands dans l’actuel

Minnesota. Ils se nourrissaient de petit gibier, de cerfs et de riz

sauvage, et étaient entourés de grands groupes rivaux. Des conflits

avec leurs ennemis, les Ojibwés, les contraignirent à migrer vers

les prairies à bisons des Grandes Plaines. À mesure qu’ils

devinrent experts dans la chasse aux bisons, ces peuples s’accrurent

en nombre et prospérèrent. En 1750, les Sioux comptaient quelque

30 000 personnes solidement établies au cœur des Grandes

Plaines du Nord. Ils dominèrent cette région pendant tout le siècle

suivant.

2.

LA LUTTE

CONTRE L’AVANCÉE DES ÉTATS-UNIS

Les

Sioux combattirent aux côtés des Britanniques lors de la révolution

américaine et de la guerre de 1812. En 1815, cependant, les groupes

de l’Est conclurent des traités d’amitié avec les États-Unis

et, en 1825, un autre traité confirma la possession par les Sioux d’un

immense territoire englobant une grande partie du Minnesota actuel,

les deux Dakota, le Wisconsin, l’Iowa, le Missouri, et le Wyoming.

En 1837, les Sioux vendirent aux États-Unis tous leurs territoires à

l’est du Mississippi ; d’autres territoires furent encore

vendus en 1851.

Fort Laramie constituait un refuge pour les

pionniers, régulièrement attaqués par les Sioux lors de leur

longue traversée vers l'Ouest. Un traité de paix, signé en 1868,

permit d'instaurer une paix temporaire dans la région.

Fort Laramie, aquarelle d'Alfred Jacob Miller.

À

cette époque, un processus d’attaque et de contre-attaque se

développa, tandis que les colons pénétraient sur les terres sioux.

Le premier conflit se produisit en 1854 près de Fort Laramie, dans l’actuel

Wyoming : dix-neuf soldats américains furent tués. En

représailles, les troupes américaines tuèrent environ cent Sioux

dans leur campement de l’actuel Nebraska, et emprisonnèrent leur

chef en 1855.

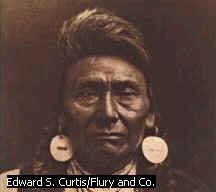

Chef sioux, Red

Cloud (« Nuage

rouge ») défendit contre les troupes américaines, dans les

années 1860, des terres qui font aujourd'hui partie des États du

Wyoming, du Montana et du Dakota du Sud.

CORBIS-BETTMANN

La

guerre de Red Cloud (Nuage rouge) (1866-1867), d’après le nom d’un

chef sioux, se termina par un traité accordant les Black Hills à

perpétuité aux Sioux. Le traité, cependant, ne fut pas respecté

par les États-Unis. Des chercheurs d’or et des mineurs envahirent

la région à partir de 1870. Au cours des conflits qui s’ensuivirent,

le général Custer fut tué avec trois cents soldats à Little Big

Horn le 25 juin 1876, par le chef sioux Sitting Bull et ses

guerriers. Les Sioux se divisèrent après cette bataille. Les troupes

américaines massacrèrent plus de deux cents hommes, femmes et

enfants sioux à Wounded Knee en décembre 1890, ce qui mit un terme

à la résistance sioux.

3.

MODE DE

VIE

Le

tiyospe était l’unité sociale de base des Sioux : un

groupe familial élargi qui voyageait en quête de gibier. Les Sioux

croyaient en un seul dieu omniprésent et omnipotent, Wakan Tanka,

ou le Grand Mystère. Les visions religieuses étaient recherchées,

comme dans la cérémonie extrêmement impressionnante de la danse de

l’esprit. Selon la coutume sioux, l’infidélité dans le mariage

était punie de défiguration ; une infraction aux règles de

chasse entraînait la destruction du tipi et des possessions ;

lors des cérémonies funèbres, les participants s’infligeaient des

coups de fouet. Aujourd’hui, les descendants des Sioux vivent dans

des réserves aux États-Unis, dans le Minnesota, le Dakota du Nord,

le Dakota du Sud, le Montana et le Nebraska. Ils ont conservé leur

langue amérindienne et ses trois principaux dialectes. Le

tiyospe était l’unité sociale de base des Sioux : un

groupe familial élargi qui voyageait en quête de gibier. Les Sioux

croyaient en un seul dieu omniprésent et omnipotent, Wakan Tanka,

ou le Grand Mystère. Les visions religieuses étaient recherchées,

comme dans la cérémonie extrêmement impressionnante de la danse de

l’esprit. Selon la coutume sioux, l’infidélité dans le mariage

était punie de défiguration ; une infraction aux règles de

chasse entraînait la destruction du tipi et des possessions ;

lors des cérémonies funèbres, les participants s’infligeaient des

coups de fouet. Aujourd’hui, les descendants des Sioux vivent dans

des réserves aux États-Unis, dans le Minnesota, le Dakota du Nord,

le Dakota du Sud, le Montana et le Nebraska. Ils ont conservé leur

langue amérindienne et ses trois principaux dialectes.

Les

Sioux ont pris une part active au mouvement des droits civiques

amérindien, recherchant la restauration de leur territoire

traditionnel et l’institution d’une forme modernisée de la vie

traditionnelle.

Sitting

Bull

(v. 1834-1890), chef indien de la tribu Sioux.

Né

dans la région du Grand River, Sitting Bull, de son vrai nom

Tatanka Yotaka, devint chef des Sioux en 1867, et empêcha le gouvernement des États-Unis d'annexer les terres de son peuple. Entre

le 25 et le 26 juin 1876, l'expédition punitive dirigée par

le lieutenant-colonel George Armstrong Custer fut anéantie par les

Sioux et d'autres tribus à la bataille de Little Bighorn. Bien que

Sitting Bull n'y eut pas pris part, l'armée américaine le

poursuivit, mais il parvint à s'enfuir. En 1881, il rentra aux

États-Unis. Il participa au Wild West show de Buffalo Bill, puis

vécut dans une réserve en 1889, alors que les rapports entre

Blancs et Indiens se dégradaient. Afin d'empêcher toute révolte

dans les réserves, Sitting Bull fut arrêté, le 15 décembre

1890, par les autorités policières, qui l'abattirent. Le massacre

de Wounded Knee survint peu après.

Pieds-Noirs,

confédération

de tribus indiennes appartenant au groupe linguistique algonquien et

peuplant la région des Plaines, entre les rivières Missouri et

Saskatchewan. Cette confédération s'appelle également Pied-noir.

Les

Pieds-noirs comprennent trois catégories distinctes : les

Siksikas ou Pieds-noirs, les Kainahs ou Sangs, et les Piegans.

Originaires de la province de la Saskatchewan, ils migrèrent au

milieu du XVIIIe siècle

dans le Montana à la recherche de bisons. Au milieu du XIXe siècle,

à l'apogée de leur puissance, ils contrôlaient un vaste territoire.

Les

Pieds-noirs étaient d'excellents cavaliers, des chasseurs de bisons

émérites et des guerriers redoutables. Ils étaient craints par les

autres tribus indiennes et partaient fréquemment en guerre contre

leurs voisins Cree, Sioux, Crow, etc. En temps de guerre, les trois

catégories de Pieds-noirs s'unissaient pour défendre leurs terres.

Peuple

nomade, les Pieds-noirs vivaient dans des tipis regroupés en villages

facilement démontables. Ils étaient divisés en plusieurs bandes,

chacune dirigée par un chef. Ces bandes se réunissaient l'été pour

les cérémonies sociales et religieuses. Hormis la culture du tabac,

les Pieds-noirs ne pratiquaient pas l'agriculture. Ils présentaient

une économie typique des peuples des Plaines ; les hommes

fabriquaient des armes et chassaient, tandis que les femmes

s'occupaient des enfants et récoltaient des plantes sauvages pour la

nourriture. Les Pieds-noirs pratiquaient la polygamie ; un

guerrier valeureux pouvait posséder plusieurs femmes.

Comanches,

peuple amérindien, branche méridionale des Shoshones, appartenant à

la famille linguistique uto-aztèque et à la culture des Indiens des

Plaines. Les Comanches quittèrent leur territoire originel et aride

de l'ouest des montagnes Rocheuses pour émigrer dans les Grandes

Plaines du Sud, au XVe siècle.

Là, ils chassèrent les Apaches et se retrouvèrent, à la fin du

XVIIIe siècle

et au début du XIXe,

à la tête d'un vaste territoire. Les Comanches étaient les

cavaliers les plus émérites de tous les peuples des Plaines ;

ils se fournirent en pintos, leurs chevaux préférés, en attaquant

les Espagnols, avant d'en faire eux-mêmes l'élevage. Peuple

extrêmement guerrier, les Comanches n'hésitaient pas à parcourir de

grandes distances pour attaquer les campements des colons et des

autres tribus indiennes. Ils étendirent leurs incursions jusqu'au

Mexique et empêchèrent les colons de pénétrer sur leur territoire

pendant plus d'un siècle. Ils firent la paix avec le gouvernement des

États-Unis en 1875. Au début du XIXe siècle,

la population comanche comptait environ trente mille individus, mais

une épidémie réduisit rapidement leur nombre à moins de dix mille.

L'activité

principale de ce peuple nomade était la chasse au bison. Organisées

socialement en bandes patrilinéaires, les familles vivaient dans des

wigwams. Ils étaient vêtus de peaux de daim et portaient des

chapeaux en fourrure l'hiver. Leur emblème de guerre était

impressionnant ; il s'agissait d'un scalp entier de bison avec

les cornes. Les hommes et les femmes pratiquaient le tatouage. La

religion comanche était essentiellement centrée sur la révélation

surnaturelle, obtenue grâce à une période de jeûne et d'isolement.

Les Comanches croyaient que les esprits des animaux leur portaient

chance et pouvaient leur venir en aide ; ils pensaient en outre

que des esprits protecteurs vivaient dans les rochers et se

manifestaient avec l'orage. Aujourd'hui, les descendants des Comanches

vivent dans des territoires privés de l'Oklahoma.

Cheyennes,

peuple indien d’Amérique du Nord, de la famille linguistique

algonquine.

Les

Cheyennes étaient des fermiers, des chasseurs, et pratiquaient la

cueillette au centre de l’actuel Minnesota, mais furent chassés de

cette région par les Sioux et les Ojibwés à la fin du XVIIe siècle.

Ils migrèrent progressivement vers l’Ouest dans le Dakota du Nord

qui porte actuellement leur nom et finirent par s’y installer,

vivant dans des cabanes de terre et pratiquant l’agriculture. Les

Ojibwés détruisirent cette colonie aux alentours de 1770, et les

Cheyennes se déplacèrent alors vers le Sud.

En

s’installant dans la région des Black Hills (dans l’actuel Dakota

du Sud), les Cheyennes passèrent de l’agriculture et de la chasse

au petit gibier à un mode de vie nomade, dépendant du bison. L’introduction

du cheval, qui atteignit cette partie de l’Amérique aux alentours

de 1750, contribua à faire des Cheyennes l’un des peuples majeurs

des Plaines de l’Ouest. Les Cheyennes avaient une culture des

Plaines typiquement nomade et étaient de remarquables chasseurs de

bisons et de farouches guerriers. Ils pratiquaient la danse du soleil,

au cours de laquelle les nouveaux braves « dansaient »

pendant des heures suspendus à un poteau. Leur religion accordait une

large prédominance aux expériences visionnaires. Durant ces visions,

des animaux étaient censés adopter une personne pour lui accorder

des pouvoirs spéciaux. Voir aussi Amérindiennes, langues.

Aux

environs de 1830, les Cheyennes s’étaient divisés en deux

groupes : les Cheyennes du Sud le long de la rivière Arkansas

supérieure, et les Cheyennes du Nord aux sources de la Platte River.

Jusqu’à ce qu’un afflux massif de chercheurs d’or pénètre

dans leur territoire à la fin des années 1850, les Cheyennes

étaient pacifiques envers les colons américains d’origine

européenne. Les conflits s’intensifièrent jusqu’à ce que les

forces militaires américaines massacrent un groupe paisible d’hommes,

de femmes et d’enfants cheyennes à Sand Creek, dans l’État du

Colorado, en 1864.

En

1876, des groupes de guerriers sioux et cheyennes causèrent la

défaite du général George Armtrong Custer et de ses trois cents

soldats à l’issue de la bataille de Little Big Horn. Après leur

reddition en 1877, les Cheyennes furent transférés par les

gouvernements américains dans le territoire Indien (actuel Oklahoma).

Là, ils souffrirent de maladies et de malnutrition et tentèrent

désespérément de s’enfuir.

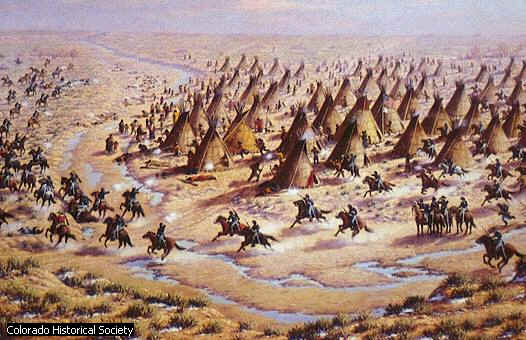

Le 29 novembre 1864, le colonel John M. Chivington

et ses soldats massacrèrent près de 300 Indiens Cheyennes et

Arapahos, essentiellement des femmes et des enfants. Le massacre fut

condamné par le gouvernement, qui indemnisa les survivants. En 1867,

le gouvernement américain imposa le transfert de tous les

Amérindiens des Grandes Plaines vers des réserves de l'Oklahoma.

Hidatsa,

tribu indienne d'Amérique du Nord, parfois également appelée

Minitari ou Gros-Ventre, appartenant à la famille linguistique des

Sioux et à la zone culturelle des Indiens des Plaines. Les Hidatsa

peuplèrent la région longeant la partie supérieure du fleuve

Missouri dans l'État actuel du Dakota du Nord jusqu'en 1837, date à

laquelle une épidémie de variole décima tous les Amérindiens de la

région. Les survivants se regroupèrent près du poste de commerce de

Fort Berthold. Le nom « Hidatsa » fut employé pour la

première fois au milieu du XIXe siècle

et faisait référence à l'un de leurs villages.

Peuple

d'agriculteurs, les Hidatsa vivaient dans des maisons en terre

regroupées en villages et cultivaient principalement le maïs. Ils

possédaient une organisation sociale complexe avec des rites

élaborés, partaient à la chasse au bison une fois par an et

pratiquaient la danse du soleil. Les Hidatsa conclurent des alliances

avec les tribus indiennes voisines Mandan et Arikara.

Shoshone,

peuples amérindiens des Grandes Plaines des États-Unis.

Les

peuples shoshones sont originaires de l’ouest des États-Unis. Bien

que parlant des langues similaires — les langues shoshoniennes,

de la famille linguistique uto-aztèque (voir Amérindiennes,

langues) —, ils ont développé des modes de vie différents

adaptés chacun à leur environnement.

Les

Eastern Shoshones vivaient dans les Grandes Plaines de la chasse au

bison. Ils firent de nombreux mariages avec les Crows, les Nez-Percés

et des Métis francophones. Ils résident principalement dans la

réserve de Wind River (Wyoming) qu’ils partagent avec les Arapahos.

Les

Shoshone-Bannocks, descendants des Northern Shoshones, vivaient sur le

plateau du fleuve Columbia, pratiquant la pêche, la chasse et la

cueillette. Ils ont été installés en 1868 sur la réserve de Fort

Hall (Idaho) avec un groupe de Bannocks (Northern Païutes) également

de langue uto-aztèque.

Les

Western Shoshones (ou Newe) vivaient traditionnellement dispersés en

petits groupes familiaux, sur de vastes territoires, pratiquant la

chasse et la cueillette. Aujourd’hui, on trouve plusieurs

communautés western shoshones dans les États de Californie, du

Nevada, de l’Idaho, ainsi qu’un sous-groupe nommé Goshute qui

réside sur la frontière entre le Nevada et l’Utah.

Les

peuples shoshones représentent plus de 10 000 personnes.

Leur situation économique varie en fonction des groupes. Leurs

principales activités sont l’élevage de bétail, l’exploitation

des ressources naturelles et le commerce. Les pratiques religieuses

des Shoshones incluent la Danse du Soleil (d’origine mandan-hidatsa),

la Danse des Esprits (d’origine païute) et la cérémonie du

Peyotl, élément principal de la Native American Church. Les peuples

shoshones luttent encore actuellement pour préserver leurs sites

sacrés menacés par le développement de complexes touristiques ou

industriels.

Mandan,

peuple amérindien d'Amérique du Nord de la famille linguistique

sioux. Les Européens rencontrèrent les Mandan pour la première fois

au XVIIIe siècle

à l'embouchure de la rivière Heart, dans la partie inférieure du

Missouri. Les Mandan, plus agriculteurs que nomades, vivaient dans des

villages fortifiés. Ils avaient coutume de se tatouer le visage et la

poitrine et pratiquaient certaines cérémonies sociales

sophistiquées. Une épidémie de variole emporta un grand nombre

d'entre eux, en 1837.

Nez-Percés,

peuple indien d'Amérique du Nord, de langue sahaptan. Les Nez-Percés

occupaient autrefois un vaste territoire situé dans le sud-est de

l'État de Washington, le nord-est de l'Oregon et le centre de

l'Idaho. Leur nom leur fut donné par les explorateurs français pour

leur coutume de porter des pendants de nez.

L'économie

des Nez-Percés était fondée sur la pêche, surtout du saumon, et

sur la cueillette de plantes, telles que les bulbes de camass, les

racines sauvages et les baies. Après 1700 environ, les Nez-Percés

élevaient aussi des chevaux et chassaient le bison. En hiver, ils

habitaient sur les berges des rivières dans des villages dont les

maisons étaient construites avec des écorces, des nattes et des

peaux. En été, ils campaient en montagne et sur les grandes prairies

de camass des plateaux. Ils faisaient du tissage et décoraient des

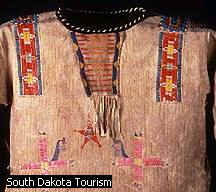

peaux de bisons avec de la peinture et des piquants de porc-épics.

Leur principale cérémonie religieuse était une danse en l'honneur

de l'esprit gardien, leur divinité tutélaire. Ils exécutaient

également des danses guerrières. Le peuple tout entier était

divisé en plus de 40 groupes, mené chacun par un chef

sélectionné par le peuple. Les mariages se pratiquaient

généralement en dehors du groupe. Une mission protestante s'établit

à Lapwai (Idaho) en 1837, pour répondre à la demande d'éducation

chrétienne faite par les Nez-Percés.

Le chef

Joseph,

chef des Nez-Percés, était respecté pour son génie militaire et

son éloquence. Extrait de son discours de reddition : « Certains

membres de mon peuple se sont enfuis dans les montagnes où ils n’ont

ni couvertures ni nourriture. Personne ne sait où ils se trouvent ;

ils sont peut-être en train de mourir de froid. Je veux qu’on m’accorde

le temps de chercher mes enfants, mais combien en trouverai-je ?.

Sans doute sont-ils parmi les autres morts. Écoutez-moi bien, je

suis las, et mon cœur est malade et triste. À partir d’aujourd’hui,

je ne me battrai plus jamais. »

En

1855, les Nez-Percés signèrent un traité avec les États-Unis

cédant la majeure partie de leur territoire au gouvernement, et

reçurent une réserve qui englobait Wallowa Valley, dans l'Oregon.

Lorsqu'on découvrit de l'or dans la région, ils furent contraints

d'abandonner toutes leurs terres et de retourner dans une réserve à

Lapwai. Un groupe mené par Chef Joseph refusa de se soumettre à cet

accord et, en 1877, gagna une bataille contre les troupes fédérales.

Joseph mena alors son groupe, composé aussi de femmes et d'enfants,

dans une retraite longue de plus de 1 600 km, et, bien que

poursuivis par des troupes fédérales nettement plus nombreuses, les

Amérindiens gagnèrent plusieurs batailles. Cependant, à environ

50 km de la frontière canadienne où ils auraient été sauvés,

Joseph et sa troupe furent capturés. Ils furent envoyés vers le

territoire Indien où beaucoup périrent rapidement. Quelques-uns des

survivants furent plus tard autorisés à retourner dans l'Idaho, où

la majorité d'entre eux vit actuellement dans la réserve des

Nez-Percés. Joseph et ceux qui restaient furent envoyés dans la

réserve de Colville, dans le nord de l'État de Washington. Voir

aussi Amérindiennes, langues.

1.

PRÉSENTATION

Apaches,

groupe de six peuples amérindiens culturellement apparentés et issus

de populations parlant athapascan. Ces différents peuples sont les

Apaches Kiowa, qui vivaient entre la frontière nord du Nouveau-Mexique

et la rivière Platte ; les Lipan de l'est du Nouveau-Mexique et

de l'ouest du Texas ; les Jicarilla du sud du Nouveau-Mexique ;

les Mescaleros du centre du Nouveau-Mexique et les Apaches de l'ouest au

centre de l'Arizona.

2.

HISTOIRE

Les

premiers habitants Apaches du sud-est des États-Unis étaient des

nomades. Certains allaient dans le Sud, parfois même jusqu'au Mexique.

Ils étaient essentiellement chasseurs de bisons, mais pratiquaient

aussi l'agriculture dans une moindre mesure. Pendant des siècles, ils

ont été de farouches guerriers, experts à la survie dans le désert,

et attaquant tous ceux qui empiétaient sur leur territoire.

Les

premiers envahisseurs furent les Espagnols, qui pénétrèrent dans le

territoire apache à la fin du XVIe siècle.

L'avancée des Espagnols vers le nord bouleversa les anciennes relations

commerciales des Apaches avec les peuples voisins. Lorsque le

Nouveau-Mexique devint une colonie espagnole en 1598, les hostilités

s'accrurent entre les Espagnols et les Apaches. Un afflux de Comanches

sur le territoire des Apaches au début du XVIIIe siècle

obligea les Lipan et les autres Apaches à se diriger vers le sud et à

s'éloigner ainsi des terrains de pâture et de leur principale source

de nourriture, le bison. Ces Apaches commencèrent alors à piller pour

se nourrir. Les

premiers envahisseurs furent les Espagnols, qui pénétrèrent dans le

territoire apache à la fin du XVIe siècle.

L'avancée des Espagnols vers le nord bouleversa les anciennes relations

commerciales des Apaches avec les peuples voisins. Lorsque le

Nouveau-Mexique devint une colonie espagnole en 1598, les hostilités

s'accrurent entre les Espagnols et les Apaches. Un afflux de Comanches

sur le territoire des Apaches au début du XVIIIe siècle

obligea les Lipan et les autres Apaches à se diriger vers le sud et à

s'éloigner ainsi des terrains de pâture et de leur principale source

de nourriture, le bison. Ces Apaches commencèrent alors à piller pour

se nourrir.

Geronimo

(1829-1909), chef des Apaches Chiricahuas, opposa, de 1876 à 1886,

une résistance farouche à la volonté des États-Unis de déplacer

les Chiricahuas de leur foyer traditionnel dans l'Arizona vers la

réserve de San Carlos, au Nouveau-Mexique. Plusieurs fois

capturé par les autorités fédérales, il leur échappa jusqu'en

septembre 1886, date à laquelle il obtint le regroupement de sa tribu

dans l'Oklahoma (1894). Sa résistance marqua un des derniers

épisodes des guerres indiennes.

Les

attaques des Apaches contre les colons jalonnèrent la conquête de

l'Ouest américain et l'acquisition par les États-Unis du

Nouveau-Mexique en 1848. Les Amérindiens et les autorités militaires

américaines s'affrontèrent dans des guerres sans merci jusqu'à ce que

toutes les tribus apaches soient finalement regroupées dans des

réserves. La plupart des groupes étaient assujettis vers 1868, à

l'exception des Chiricahua, qui continuèrent leurs attaques jusqu'en

1872, année où leur chef Cochise signa un traité avec le gouvernement

américain et rejoignit une réserve en Arizona. Les derniers

combattants apaches, menés par le chef Geronimo, furent pourchassés en

1886 puis détenus en Floride.

3.

COUTUMES

ET RELIGION

Dans la

culture apache, les femmes rapportaient la nourriture, le bois et l'eau

tandis que les hommes partaient chasser et faire la guerre. La plupart

des familles vivaient dans des wickiups — des huttes de

branchage en formes de dôme érigées par les femmes — ou dans

des tipis en peau de bisons. Les peuples apaches de l'Ouest étaient matrilinéaires

(l'ascendance maternelle est prise en compte dans la filiation). La

polygamie était pratiquée lorsque les circonstances économiques le

permettaient, et l'un ou l'autre des conjoints pouvait aisément mettre

un terme au mariage. La religion était un aspect fondamental de la vie

des Apaches ; les plus connus parmi les êtres surnaturels

étaient les ga'ns, des esprits de la montagne protecteurs

représentés dans des rites religieux tels que la cérémonie de

puberté des filles, qui a encore lieu chez les Apaches de l'Ouest. De

nombreux descendants d'Apaches vivent dans des réserves d'Arizona et du

Nouveau-Mexique. L'agriculture, l'élevage et les activités liées au

tourisme sont importants économiquement. Cependant, le chômage y est

élevé. Leur culture actuelle est un mélange de croyances

traditionnelle apaches, comme la magie, et d'éléments américains

contemporains. Voir aussi amérindiennes, langues

Little

Big Horn, bataille de,

engagement militaire américain qui eut lieu le 25 juin 1876,

dans la région du Montana, entre un régiment de la 7e cavalerie

des États-Unis, commandé par le général George Armstrong Custer,

et une troupe de guerriers sioux et cheyennes, aussi appelée la

dernière bataille de Custer. La découverte d’or dans le massif des

Black Hills (« collines noires ») du Dakota du Sud, en

1874, avait attiré un grand nombre de prospecteurs blancs sur les

territoires des Sioux qui, sous le commandement de leurs chefs Sitting

Bull, Crazy Horse et Gall, les attaquèrent pour préserver leurs

terres sacrées.

Le second mandat du président Grant fut endeuillé

par le désastre militaire de Little Big Horn. Le 25 juin 1876,

lors d'une offensive du 7 e régiment

de cavalerie contre les Sioux et les Cheyennes sur les bords de la

rivière Little Big Horn, dans le Montana, le lieutenant-colonel

Custer et 264 de ses hommes périrent devant l'ennemi.

En

1876, l’armée américaine envisagea de mener une campagne contre

les Amérindiens hostiles, alors rassemblés dans le sud-est du

territoire du Montana. Le régiment de Custer, composé de

655 hommes, formait l’avant-garde d’une troupe commandée par

le général Alfred Howe Terry. Le 25 juin, les éclaireurs de

Custer localisèrent les Sioux à proximité de la rivière Little Big

Horn. Ignorant leur nombre — entre 2 500 et

4 000 hommes —, Custer décida de les attaquer

immédiatement. Espérant encercler ses adversaires, il organisa l’offensive

en prévoyant un assaut frontal avec environ 260 hommes sous son

propre commandement et deux colonnes sur les flancs. Le groupe d’assaut

se trouva en infériorité numérique face aux Sioux. Coupés des

colonnes des flancs et complètement encerclés, Custer et ses hommes

se firent massacrer, avant que les troupes de Terry ne viennent à la

rescousse du reste du régiment. Le champ de bataille, appelé aujourd’hui

monument national de Little Big Horn, fut déclaré monument national

en 1886 ; jusqu’en 1991, il était connu sous le nom de

monument national du champ de bataille de Custer.

Custer,

George Amstrong

(1839-1876), général nordiste américain dont la « dernière

charge » contre les guerriers sioux et cheyennes à Little Big

Horn est devenue un épisode légendaire de l'histoire américaine. À

sa sortie de l'académie militaire West Point, il se distingua durant

la guerre de Sécession. Il devint lieutenant colonel du 7e régiment

de cavalerie et fut envoyé au Kansas pour mener les dernières

guerres indiennes. Il fit campagne contre les Cheyennes de 1867 à

1868. En 1876, les États-Unis décidèrent d'en finir avec la

résistance des Sioux du Dakota, menés par Sitting Bull. Le régiment

de Custer repéra un camp sioux le 24 juin 1876, commandé par

les chefs Gall et Crazy Horse. Inférieurs en nombre, Custer et ses

hommes, au nombre de 264, furent cernés et tués par les Sioux.

Wounded

Knee,

village du Dakota du Sud, sur la réserve indienne de Pine Ridge.

Wounded Knee fut le site de deux conflits entre les populations

indiennes et le gouvernement des États-Unis. Vers la fin des années

1880, les Sioux se mirent à pratiquer la religion enseignée par

Wovoka, un prophète de la tribu des Paiutes qui promettait que la

pratique de la danse de l'Esprit assurerait le retour des terres

natales, la résurrection des ancêtres, la disparition des colons et

un avenir de paix et de prospérité éternelles. Effrayés par ce

rituel, les colons de la région demandèrent l'aide du gouvernement

fédéral. La police de la réserve soupçonnait le chef sioux Sitting

Bull d'être à l'origine du mouvement. Il fut abattu alors qu'il

tentait de résister à son arrestation. Ses partisans s'enfuirent

alors vers le camp du chef Big Foot. Le 7e régiment

de cavalerie les rattrapa et les plaça dans un campement, près du

ruisseau de Wounded Knee. Le 29 décembre 1890, un coup de feu

fut tiré dans l'enceinte du camp et l'armée riposta. Les soldats

massacrèrent quelques 200 Sioux désarmés, hommes, femmes et

enfants. Ceux qui essayèrent de s'enfuir furent poursuivis et

abattus.

Le

second incident débuta le 27 février 1973, lorsque des

partisans armés de l'American Indian Movement (AIM, Mouvement des

Indiens américains) s'emparèrent de Wounded Knee en exigeant qu'une

enquête soit faite par le Sénat américain sur les problèmes des

Indiens. Des policiers fédéraux furent envoyés et, au cours de

l'échange de coups de feu qui suivit, deux Indiens furent tués. Le

siège prit cependant fin soixante jours plus tard, lorsque les

Indiens reçurent l'assurance que leurs revendications seraient prises

en considération. Après une entrevue à la Maison-Blanche et la

promesse d'une seconde réunion, les Indiens furent informés que

toute plainte concernant l'application des traités devait être

adressée au Congrès. Aucune autre réunion n'eut lieu.

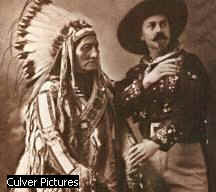

Buffalo

Bill

(1846-1917), aventurier américain, qui s'illustra lors de combats

menés contre les Indiens. Au début de la guerre de Sécession, en

1861, William Frederick Cody fut éclaireur et guide pour l'armée de

l'Union. En 1863, il s'enrôla dans la septième cavalerie du Kansas.

À la fin de la guerre en 1865, il traita avec les chemins de fer

Kansas Pacific Railroad pour fournir de la viande de bison aux

ouvriers de la ligne. On dit qu'il tua plus de 4 000 bisons

en moins de dix-huit mois, ce qui lui valut le surnom de « Buffalo

Bill ». Il participa aussi à la guerre contre les Sioux sous

le commandement du général Custer (1868-1876) et s'attacha à

défendre l'idée de la destruction massive des bisons, ce qui allait

priver les Amérindiens de tous moyens de subsistance. Buffalo

Bill

(1846-1917), aventurier américain, qui s'illustra lors de combats

menés contre les Indiens. Au début de la guerre de Sécession, en

1861, William Frederick Cody fut éclaireur et guide pour l'armée de

l'Union. En 1863, il s'enrôla dans la septième cavalerie du Kansas.

À la fin de la guerre en 1865, il traita avec les chemins de fer

Kansas Pacific Railroad pour fournir de la viande de bison aux

ouvriers de la ligne. On dit qu'il tua plus de 4 000 bisons

en moins de dix-huit mois, ce qui lui valut le surnom de « Buffalo

Bill ». Il participa aussi à la guerre contre les Sioux sous

le commandement du général Custer (1868-1876) et s'attacha à

défendre l'idée de la destruction massive des bisons, ce qui allait

priver les Amérindiens de tous moyens de subsistance.

En

1883, Buffalo Bill, que le romancier Ned Buntline avait contribué à

populariser, renoua avec la tradition familiale et créa son propre

cirque, le Wild West Show, dont le spectacle relatant la vie dans les

prairies fut joué en Europe et aux États-Unis pendant près de vingt

ans.

Missouri

(rivière),

rivière du centre des États-Unis, principal affluent du Mississippi,

d’une longueur de 4 370 km. Son bassin est d’environ

1 400 000 km2.

Le Missouri est formé par la confluence de la Jefferson, de la

Gallatin et de la Madison à Three Forks, dans le sud-ouest du

Montana. Il s’écoule vers le nord en contournant la principale

chaîne des Montagnes rocheuses puis, après avoir traversé une gorge

de 360 m portant le nom de Gates of the Mountains, bifurque vers

le nord-est pour atteindre Fort Benton, dans le Montana, limite de la

navigation. À partir de Fort Benton, la rivière se dirige vers l’est

et est rejointe par la Milk River puis par la Yellowstone. Le Missouri

s’écoule ensuite principalement vers le sud-est, traverse le Dakota

du Nord et le Dakota du Sud jusqu’à Sioux City, dans l’Iowa, où

il bifurque vers le sud pour former la frontière entre le Nebraska et

le Kansas à l’ouest, et l’Iowa et le Missouri à l’est. Il

reçoit les eaux de la Platte River près d’Omaha, dans le Nebraska,

et celles du Kansas à Kansas City, dans l’État du Missouri. Après

ce confluent, le Missouri décrit un coude vers l’est et traverse l’État

du Missouri. À 25 km environ en amont de Saint Louis, il se

jette dans le cours du Mississippi. Depuis 1944, une série de

barrages et d’écluses construits sur la rivière régulent son

débit. En 1993 cependant, de fortes pluies ont provoqué d’importantes

inondations. Les principales villes situées sur la rivière sont

Bismarck, Sioux City, Omaha, Council Bluffs, Saint Joseph, Atchison,

Leavenworth et Kansas City.

1.

PRÉSENTATION

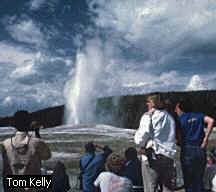

Yellowstone

National Park,

le plus ancien des parcs nationaux des États-Unis et du monde, situé

principalement dans le nord-ouest du Wyoming, aux frontières sud-ouest

du Montana et est de l’Idaho. Créé en 1872, il couvre une superficie

de 8 983 km2.

2.

SITUATION

ET CARACTÉRISTIQUES

Situé au

cœur des montagnes Rocheuses, à une altitude moyenne de

2 450 m, sur un large plateau volcanique entouré de hautes

chaînes de montagnes, le parc national de Yellowstone est célèbre

pour ses geysers spectaculaires, ses sources d’eaux chaudes, ses

fumerolles, ses cascades et ses canyons. Il est traversé du sud au nord

par la rivière Yellowstone, dont le cours forme en s’élargissant le

lac Yellowstone, puis s’écoule entre les parois hautes de 335 m

du fameux Grand Canyon de Yellowstone, franchissant deux chutes

spectaculaires de 34 et 95 m.

3.

CURIOSITÉS

GÉOLOGIQUES : GEYSERS ET SOURCES CHAUDES

Avec plus

de 3 000 geysers et 10 000 sources chaudes, le

Yellowstone National Park est la plus grande concentration d’un tel

phénomène au monde (il abriterait plus de la moitié des geysers

connus). Old Faithful (« le Vieux Fidèle »), le plus

célèbre de ces geysers, jaillit pendant environ quatre minutes, à

intervalles de 37 à 93 minutes, en une colonne de vapeur et d’eau

chaude qui peut s’élever à 52 m d’altitude, expulsant à

chaque éruption de 38 000 à 45 000 litres d’eau.

Parmi les autres geysers, Giant (« le Géant »), le plus

haut, fait éruption à intervalles irréguliers, et propulse une

colonne d’eau haute de plus de 61 m ; Giantess (« la

Géante »), lui, jaillit durant plus de quatre heures, mais

seulement deux fois par an environ.

Les

sources d’eaux chaudes du parc sont encore plus nombreuses que les

geysers. Les minéraux présents dans les eaux de certaines d’entre

elles se sont déposés en concrétions sur le sol environnant, formant

des cônes et des terrasses. L’exemple le plus saisissant est le site

de Mammoth Hot Springs, où se sont formées des terrasses hautes de

90 m. L’eau chaude qui s’accumule sur ces terrasses forme des

bassins au fond desquels prospère une algue qui colore leurs eaux. Les

volcans de boue sont également nombreux dans le parc. Ce sont des

monticules formés par de l’eau chaude mélangée à de la fine

matière rocheuse sortie de terre. Tower Falls (40 m), le Golden

Gate Canyon et la falaise d’obsidienne, formation volcanique de

50 m de haut, comptent au nombre des grands sites du parc.

4.

UNE FAUNE

ABONDANTE ET PROTÉGÉE

Site

géologique, le Yellowstone National Park constitue aussi l’une des

plus grandes réserves zoologiques du monde. De nombreuses espèces de

mammifères y évoluent, comme le grizzli, l’élan, l’antilope, le

wapiti, le cerf-milet, le coyote, l’orignal, le bison, le mouflon, le

lynx, la loutre et le loup gris (réintroduit en 1995), dont certaines

ne doivent d’avoir survécu qu’à la création du parc. Plus de deux

cents espèces d’oiseaux, dont l’aigle, le pélican et le cygne

trompette, y ont été recensées. Les vastes forêts de conifères, qui

couvrent la plus grande partie du parc, fournissent à la faune un

habitat protégé.

Comme tous les grands parcs nationaux des États-Unis

— qui accueillent aujourd’hui au total 270 millions de

visiteurs par an (1994) et devraient en recevoir près de

500 millions en 2010 —, Yellowstone connaît un problème de

surfréquentation, qui menace son écosystème et ses ressources

naturelles, ainsi que la survie de certaines espèces, en particulier le

grizzli.

1.

PRÉSENTATION

parcs

nationaux et réserves naturelles,

zones sélectionnées par des gouvernements ou des organisations

privées dans le but de les protéger contre tout dommage ou toute

dégradation dus à l’Homme. Ces zones sont choisies pour leur beauté

exceptionnelle, pour leur intérêt scientifique ou pour le rôle qu’elles

jouent dans l’héritage culturel d’un pays, et souvent également

pour offrir des infrastructures de loisirs à la population.

Le Grand Canyon National Park, autour du canyon du

Colorado, est l'un des parcs nationaux les plus fréquentés du monde.

2.

LES

PREMIERS PARCS NATIONAUX

L’idée

de créer des parcs nationaux et des réserves naturelles s’est

développée au début du XIXe siècle

en réponse à l’industrialisation croissante qui était à l’origine

de dommages à grande échelle et de la dégradation de l’environnement

naturel en Europe et en Amérique du Nord. De nombreux pays densément

peuplés disposaient déjà de parcs urbains et de jardins publics (voir

Jardins, histoire des), et certaines zones rurales constituaient par

ailleurs depuis longtemps des réserves de chasse ou des domaines

privés pour les familles royales et les nobles. Pourtant, dans la

plupart des régions du monde, l’activité humaine avait un impact

minime sur des territoires immenses et peu peuplés ou constituant des

zones naturelles intactes, telles que les Grandes Plaines d’Amérique

du Nord, le bassin amazonien, les forêts de l’Afrique subsaharienne

ou le Bush australien. Ces territoires ne semblaient pas devoir

bénéficier d’une protection spéciale puisque la plupart d’entre

eux étaient toujours inaccessibles ou inhospitaliers pour l’Homme.

Le Yellowstone

National Park, créé en 1872 et s’étendant sur une partie des

États du Montana, du Wyoming et de l’Idaho, est considéré comme le

plus ancien parc national du monde. Toutefois, le terme de « parc

national » ne fut employé pour la première fois qu’en 1879

pour désigner le Royal National Park créé en Nouvelle Galles du Sud

(Australie). Le concept de parc national s’étendit ensuite au Canada

et à la Nouvelle-Zélande pendant les années 1880, à l’Europe au

début du XXe siècle

avec un parc en Suède ; des parcs similaires virent ensuite le

jour au Japon, au Mexique, en URSS et dans de nombreuses colonies

britanniques durant les années 1930, puis en Grande-Bretagne, en France

et dans d’autres pays d’Europe pendant les années 1950 et 1960. En

France, le premier parc national, celui de la Vanoise, fut créé en

1963, suivi de parcs naturels régionaux et de réserves naturelles.

Depuis

lors, bien d’autres ont été créés, notamment en Afrique, en Inde,

au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique, de

nombreux pays possèdent aujourd’hui des parcs nationaux ;

ainsi, le quart de la superficie de la Tanzanie est consacré à des

réserves naturelles, avec notamment le parc du Serengeti

(13 000 km2);

le parc national du Tsavo, au Kenya, est l’un des plus grands du monde

(21 000 km2).

Voir aussi Patrimoine mondial. Depuis

lors, bien d’autres ont été créés, notamment en Afrique, en Inde,

au Brésil, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Afrique, de

nombreux pays possèdent aujourd’hui des parcs nationaux ;

ainsi, le quart de la superficie de la Tanzanie est consacré à des

réserves naturelles, avec notamment le parc du Serengeti

(13 000 km2);

le parc national du Tsavo, au Kenya, est l’un des plus grands du monde

(21 000 km2).

Voir aussi Patrimoine mondial.

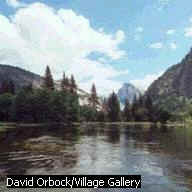

Situé dans la Sierra Nevada, en Californie, ce parc

national de 3 081 km 2

correspond au site de la haute vallée de Merced et de Yosemite. Il

est réputé pour ses forêts de séquoias, ses hautes montagnes de

granite et leurs escarpements spectaculaires, ainsi que pour ses

cascades grandioses.

3.

LES PARCS

NATIONAUX AUJOURD’HUI

Outre leur

fonction initiale qui consistait à préserver des paysages et à offrir

des lieux de loisirs publics, de nombreux parcs ont été créés dans

le but de protéger des espèces menacées et d’encourager la

recherche scientifique. Ils peuvent par conséquent être considérés

comme des réserves naturelles, une appellation qui concerne un

ensemble très varié de zones dans lesquelles des animaux et des

plantes rares ou des écosystèmes particuliers sont protégés et

étudiés. La chasse, la cueillette, le bruit sont limités ou interdits

et l’accès du public est strictement contrôlé. Ces zones peuvent se

trouver à l’intérieur de parcs nationaux — la Réserve de

tigres de Kanha, à l’intérieur du parc national de Kanha dans le

nord de l’Inde, par exemple — et sont en général plus petites

que la plupart des parcs nationaux.

La forêt du Sequoia National Park, en Californie, est

réputée pour ses séquoias géants, dont certains dépassent

100 m de hauteur.

Les

parcs nationaux sont le plus souvent détenus et gérés par l’État.

Certaines réserves naturelles, notamment les réserves naturelles

nationales, sont gérées par des organismes gouvernementaux ; de

nombreuses réserves sont dirigées par des fondations nationales, des

associations pour la protection des animaux ou d’autres organismes

bénévoles.

La plupart

des parcs nationaux et réserves naturelles sont confrontés aux

exigences contradictoires de la conservation et des loisirs ; du

simple fait de leur nombre, les visiteurs risquent d’endommager

involontairement les paysages ou de mettre en péril la flore et la

faune que les parcs étaient censés protéger. Face à cette menace,

certaines parties des parcs nationaux ont été fermées au public en

même temps qu’était limité le nombre de visiteurs autorisés à

pénétrer dans les zones devenues fragiles. Des pistes ou des routes

spéciales ont été aménagées, comme dans plusieurs parcs nationaux

africains, et la présence d’un guide accompagnateur, sur des circuits

bien définis a été rendue obligatoire pour visiter certains parcs

nationaux, notamment en Inde.

Avec un front de 5 km et 60 m de haut, le

glacier du Perito Moreno, situé dans le parc national Los Glaciares,

en Patagonie, est le plus célèbre et le plus spectaculaire des

treize glaciers du Champ de Glace Patagon. Sa progression, d'environ

100 m par an vers l'est, est la plus importante du monde. Chaque

année, d'immenses blocs de glace se détachent du glacier et se

déversent avec un bruit assourdissant dans le Lago Argentino,

provoquant d'importantes montées du niveau de l'eau.

La

fonction des parcs nationaux et des réserves naturelles peut devenir

contradictoire avec d’autres usages possibles du terrain et des

ressources, notamment dans les régions relativement isolées et peu

peuplées qui semblent être les plus appropriées aux actions de

préservation. L’armée peut, par exemple, considérer ces zones comme

d’excellents terrains d’entraînement. D’autres zones sont

menacées par l’exploitation commerciale : des parcs nationaux de

Tasmanie et de l’île du Sud en Nouvelle-Zélande ont, par exemple,

été agrandis dans les années 1980 afin de protéger les forêts

tropicales de l’exploitation forestière; les compagnies d’électricité

souhaitent développer des projets hydroélectriques ou construire des

centrales nucléaires, etc. Dans les parcs où l’exploitation des

carrières, des mines, et la production d’électricité ou d’autres

activités à grande échelle sont autorisées, celles-ci sont

contrôlées scrupuleusement et à grands frais afin de réduire la

pollution et la dégradation du paysage.

Au cœur des Alpes du Sud, la cime enneigée du mont

Aspiring domine le parc national du même nom, qui a été inscrit au

patrimoine mondial de l'Unesco en 1986.

Dans de nombreux pays en voie de développement, les

fermiers, les chasseurs ou les chercheurs de minéraux, avides de terres

non cultivées ou de ressources inexploitées, pénètrent dans les

zones protégées. Dans les parcs nationaux africains, par exemple, les

éléphants étaient sérieusement menacés par le braconnage dans les

années 1970 et 1980. Dans le parc national d’Amazonie au Brésil, les

conflits sont fréquents entre les peuples indigènes et les fermiers et

prospecteurs venus de l’extérieur.

La

préservation des sites naturels d’une beauté exceptionnelle,

constituant un patrimoine culturel ou présentant un intérêt

scientifique, est particulièrement problématique dans les pays en voie

de développement. En effet, dans ces pays, contrairement aux nations

industrialisées qui furent les premières à créer des parcs nationaux

et des réserves naturelles, les gouvernements et les groupes de

pression estiment souvent que les projets risquent d’entraver leur

développement ultérieur et qu’ils sont trop coûteux ou

impopulaires. L’Unesco, le Programme des Nations unies pour l’environnement

(PNUD) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) soutiennent et aident les parcs nationaux et les réserves

naturelles des pays en voie de développement ; de plus, l’Unesco

a inscrit de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles sur la

liste de son patrimoine mondial tant dans les pays développés que dans

les pays en voie de développement. Compte tenu de la croissance

continue des économies et des populations, la création et l’entretien

des parcs nationaux et des réserves naturelles semblent devoir être

tout à la fois de plus en plus nécessaires et de plus en plus

difficiles. Voir aussi Conservation.

4.

LES PARCS

NATIONAUX ET LES RÉSERVES NATURELLES EN FRANCE

Les parcs

nationaux ont été créés en France par une loi de 1961. Ces musées

de la nature sauvage sont chacun divisés en plusieurs zones qui

couvrent, au total, plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Dans la

zone centrale, les activités agricoles et commerciales, la circulation

automobile, la cueillette, la chasse, l’élevage et le bruit sont

strictement réglementés ; des réserves intégrales, très

protégées et à but exclusivement scientifique, peuvent être

constituées à l’intérieur de cette zone centrale. Une zone

périphérique met à la disposition de tous les ressources

scientifiques animales et végétales, l’air pur, le calme et le

silence.

Ces

différentes missions (protection de la flore et de la faune,

développement du tourisme) constituent l’une des difficultés de

gestion des parcs en France aujourd’hui. Les premiers parcs naturels

nationaux furent ceux de la Vanoise et de Port-Cros, créés en 1963.

Depuis, plusieurs autres parcs ont vu le jour : ceux des

Pyrénées, des Cévennes, des Écrins, du Mercantour et de la

Guadeloupe. L’ensemble couvre une superficie d’environ

1,2 million d’hectares, soit 2 p. 100 du territoire

français.

Situé au carrefour des départements de Savoie et

Haute-Savoie, dans les Préalpes françaises, le parc naturel, créé

en 1995, s'étend sur 80 936 ha. Une réserve nationale de

chasse et de faune sauvage y a également été créée.

Les

parcs naturels régionaux ont été créés en 1969 avec le parc d’Armorique.

Ce sont les parcs d’Armorique, du Ballon des Vosges, de Brenne, de

Brière, de Brotonne, de Camargue, de la Chartreuse, de Corse, de la

Forêt d’Orient, des Grands Causses, du Haut-Languedoc, du Haut-Jura,

de la Haute-Vallée de Chevreuse, des Landes de Gascogne, du

Périgord-Limousin, du Livradois-Forez, de Lorraine, du Lubéron, du

Marais du Cotentin et du Bessin, du Marais Poitevin, Val de Sèvre et

Vendée, de la Martinique, du Massif des Bauges, de la Montagne de

Reims, du Morvan, du Nord-Pas-de-Calais, de Normandie-Maine, du Perche,

du Pilat, du Queyras, du Vercors, du Vexin français, des Volcans d’Auvergne

et des Vosges du Nord. Ces témoins de la nature ruralisée couvrent une

superficie totale de 47 000 km2,

soit environ 8 p. 100 du territoire.

Instruments

d’aménagement du territoire s’étendant parfois sur plusieurs

centaines de milliers d’hectares et englobant donc des secteurs

habités, ils doivent préserver et mettre en valeur le patrimoine

naturel, mais aussi le patrimoine humain, en particulier les formes d’habitat

du monde rural.

Les

réserves naturelles ont été créées par des lois de 1930, 1980 et

1989. Souvent de petite taille (quelques dizaines à quelques centaines

d’hectares), elles conservent des milieux écologiques dont la faune,

le sol, les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles présentent

une importance particulière. Il existe en France 128 réserves

naturelles.

Animal typique des prairies, autrefois très commun,

le bison ne vit plus, à l'état sauvage, que dans les parcs nationaux

du Canada et des États-Unis. C'est un animal migrateur.

Bison,

grand mammifère bovidé sauvage caractérisé par son cou bossu et

son grand collier de fourrure laineuse. Le bison est originaire

d'Eurasie, où il était fréquemment la proie des chasseurs du

Paléolithique. C'est l'un des rares bovidés à être passé d'un

continent à l'autre avant la formation du détroit de Béring à

l'époque préhistorique. Le bison s'est ainsi répandu en Amérique

du Nord, où survivent deux sous-espèces, le bison de plaine et le

bison des bois. Le bison d'Europe, plus grand mais plus léger que le

bison d'Amérique, est presque éteint ; on en trouve encore

quelques-uns dans les parcs naturels et les zoos.

Le

bison d'Amérique est plus grand mammifère terrestre d'Amérique du

Nord, où il est habituellement appelé « buffalo ». Le

bison se caractérise par une bosse située au-dessus des épaules, de

courtes cornes pointues présentes chez les deux sexes, courbées vers

l'extérieur et vers le haut partant des côtés de la tête massive,

et un arrière-train assez mince. Le mâle adulte du bison d'Amérique

du Nord fait environ 2 m de haut au niveau de la bosse et entre

2,5, et 3,5 m de long et il pèse de 850 kg à 1 tonne ;

la femelle est plus petite. La tête, le cou, les pattes de devant, et

la partie avant du corps ont un épais manteau de poils longs et

sombres. La partie arrière du corps est couverte de poils beaucoup

plus courts. Le mâle adulte porte en général une barbe noire

d'environ 30 cm de long.

Les

bisons vivent généralement en groupes, à l'exception des vieux

mâles qui sont solitaires. La plus grande partie de l'année, les

femelles et les jeunes forment de petites bandes avec lesquelles les

mâles immatures peuvent rester. Les mâles adultes ont leur propre

groupe. Les bandes peuvent s'associer au printemps, ou en automne, en

grands troupeaux à la recherche de nourriture ou d'eau. Les

grognements des bisons s'entendent à faible distance. Le beuglement

des mâles en rut, audible à près de 5 km de distance retentit

surtout en période d'accouplement, principalement entre juillet et

septembre, quand les mâles recherchent les femelles et tâchent

d'écarter les rivaux. En période d'accouplement, les mâles ne

s'alimentent pas beaucoup et perdent au moins 90 kg. La gestation

dure de huit à neuf mois et la femelle met au monde un seul petit de

couleur jaune-roux. Après quelques jours, le petit peut se joindre au

troupeau, où il reste avec sa mère jusqu'au printemps suivant.

Jusqu'au

XIXe siècle,

pas moins de 60 millions de bisons vivaient dans les Grandes

Plaines, entre le Mexique et le Canada, et on en trouvait quelques-uns

à l'est du Mississippi. Ils jouaient un rôle primordial dans

l'existence des peuples des Grandes Plaines (voir

Amérindiens), qui mangeaient leur chair, utilisaient leur peau et

leurs os pour en faire des outils ; même les excréments

séchés servaient de combustible. Entre 1830 et 1889, une chasse

acharnée menée par les colons blancs en avait réduit le nombre à

moins de mille. Actuellement, près de trente mille bisons vivent dans

des zones protégées ou dans des ranchs privés et leur effectif

s'est accru de manière importante.

Classification :

les bisons appartiennent à la famille des Bovidés. Le bison de

plaine a pour nom latin Bison bison bison, le bison des bois

celui de B. bison athabasca et le bison d'Europe celui de B. bonasus.

Le parc de Yellowstone, le premier parc national des

États-Unis, créé en 1872, a permis aux wapitis de subsister en

Amérique du Nord. En effet, leur habitat avait été, en grande

partie, détruit par l'avancée vers l'ouest des pionniers.

Aujourd'hui, le plus grand troupeau d'Amérique vit dans ce parc.

Wapiti,

mammifère ruminant, originaire de la partie nord du Nouveau Monde,

entre le sud du Canada et le nord du Mexique, et proche du cerf

élaphe d'Europe, d'Afrique du Nord-Ouest et d'Asie. Sa fourrure est

brun foncé sur la tête et le cou, et gris crème sur le dos et les

flancs. Un adulte mesure 1,5 m de hauteur au garrot et pèse

jusqu'à 340 kg. Les bois sont lisses et atteignent une taille

importante, plus de 1,2 m de long en moyenne chacun. Ils tombent

en mars, commencent à repousser à la fin de l'été jusqu'à

l'automne. Les wapitis pâturent et broutent de l'herbe, des

brindilles et des feuilles.

Le

wapiti était autrefois répandu dans les régions tempérées du

Nouveau Monde, mais l'avancée de la civilisation a réduit son

territoire, et d'immenses troupeaux ont été abattus pour la

consommation et le sport. L'animal est aujourd'hui largement limité

aux zones montagneuses de l'ouest des États-Unis et du Canada. Les

mâles vivent seuls ou en petits groupes séparés du troupeau

principal, pendant la plus grande partie de l'année et ne rejoignent

le troupeau qu'en période d'accouplement. À cette époque, les

mâles luttent pour conquérir les femelles, en accompagnant ces

luttes de leurs brames. À la fin de l'été, certaines populations de

wapitis quittent les plaines et migrent vers les limites supérieures

des forêts de montagne. La femelle donne naissance à un unique faon.

Classification :

le wapiti appartient à la famille des Cervidés. Il a pour nom latin Cervus

elaphus.

|