1.

PRÉSENTATION

Amérindiens,

peuples indigènes des Amériques, également appelés Indiens d’Amérique.

Le terme d’Indien fut employé la première fois par Christophe Colomb

qui, en abordant le continent et les îles d’Amérique, croyait à

tort avoir atteint les Indes, en Asie. Le terme Amérindien désigne les

peuples originaires d’Amérique du Nord, de Méso-Amérique (Mexique

et Amérique centrale) et d’Amérique du Sud.

De nombreux anthropologues pensent aujourd'hui que les

Indiens descendent de peuples asiatiques parvenus en Amérique du Nord

par le détroit de Béring.

2.

PREMIERS

HABITANTS

On pense

qu’à l’époque où les premiers colons européens débarquèrent

aux Amériques, le continent comptait plus de 90 millions de

personnes : environ 10 millions habitaient au nord du Mexique

actuel, 30 millions vivaient au Mexique, 11 millions en

Amérique centrale, 445 000 dans les îles des Caraïbes,

30 millions dans la région andine sud-américaine et

9 millions dans le reste de l’Amérique du Sud. Il s’agit d’estimations :

certains avancent des chiffres bien inférieurs.

3.

PEUPLEMENT

ET PREMIÈRES MIGRATIONS

Il est

généralement admis que le peuplement de l’Amérique commença

pendant la période glaciaire qui débuta il y a environ

30 000 ans : des tribus originaires d’Asie, pratiquant

la chasse, la pêche et la cueillette et disposant d’outils de pierre

et d’os typiques de la fin du Paléolithique, franchirent le détroit

de Béring alors émergé et se dispersèrent vers le sud à la

poursuite du gibier. La présence humaine est attestée en

22000 av. J.-C. au Canada (Yukon), en

21000 av. J.-C. au Mexique, en 18000 av. J.-C. au

Pérou. Il semble que le sud du continent fut atteint en

10000 av. J.-C.

Certaines caractéristiques physiques des populations

amérindiennes, d’origine asiatique commune, se différencièrent en

fonction de l’environnement et des habitudes alimentaires.

Vers 7000 av. J.-C. eut lieu un réchauffement

climatique qui modifia les conditions de vie et permit l’apparition

des premières pratiques agricoles. Néanmoins, le mode de vie des

chasseurs-cueilleurs nomades ne disparut pas pour autant et resta même

majoritaire dans certaines régions.

4.

PRINCIPALES

ZONES CULTURELLES

Une zone

culturelle est avant tout une région géographique avec un climat, une

topographie et une population biologique, faune et flore,

caractéristiques. Les êtres humains peuplant la région doivent s’adapter

à cet environnement particulier pour en tirer leurs moyens de

subsistance.

4.1.

L’Amérique

du Nord

Régions

d'Amérique du Nord

Régions

d'Amérique du Nord

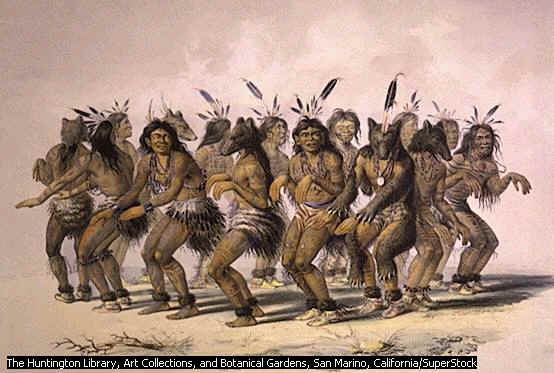

Les Amérindiens mettent en scène leurs mythes

religieux et les processus naturels qui ont lieu sur la terre à

l'aide de danses costumées et de rituels. Cette lithographie

représente la danse de l'ours dans laquelle les membres de la tribu

portent des masques à têtes d'ours et effectuent une danse qui imite

les mouvements de l'animal. Un tel rituel est censé permettre aux

danseurs d'accéder aux pouvoirs des grands esprits et de porter

chance à la tribu.

4.1.1.

Le

Sud-Ouest

Le

Sud-Ouest était peuplé au XVe siècle

de deux types de tribus indiennes : les cultivateurs sédentaires

et les nomades. Les premiers cultivateurs, les Hohokams, produisaient

maïs, haricots et courges dès 300 av. J.-C. : ils sont

les ancêtres des Pimas et Papagos actuels. Les plus célèbres

agriculteurs sont néanmoins les Pueblo, descendants des Anasazis dont

la culture se différencia vers 750 apr. J.-C. : culture

du maïs, haricots, courges, maisons en pierre, poterie. La culture de

ces Indiens Pueblos, dont les Zuni et les Hopi, semble assez préservée

aujourd’hui.

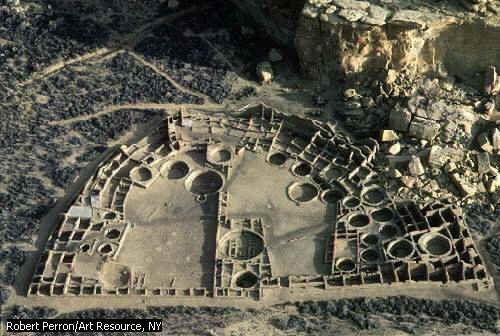

Pueblo Bonito, au Nouveau-Mexique, est un site

archéologique datant des IX

e

et Xe siècles.

À l’ouest

de la zone vivaient les peuples appartenant au groupe linguistique yuman,

dont les Havasupais et les Mojaves. Les nomades, de langue athabasque,

arrivèrent dans le Sud-Ouest au XVe siècle ;

ils apprirent l’agriculture auprès des Pueblos et l’élevage

auprès des Espagnols : ce sont les Navajos et les Apaches.

4.1.2.

Woodlands

À partir

de 1200 av. J.-C., les habitants de cette immense région

boisée commencèrent à cultiver tournesol, amarante, sureau des

marais, chénopode, et la pêche s’accrut le long des régions

côtières.

Après

1000 av. J.-C., la population de la partie atlantique

déclina. Dans le Midwest apparurent les premiers Mound Builders, les

Hopewells, qui construisirent de grands tumulus funéraires pour leurs

chefs ou pour leurs cérémonies religieuses. Cette culture hopewell

disparut vers 400 apr. J.-C. En 750, la « culture du

Mississippi », reposant sur la culture extensive du maïs, se

développa et vit la création de grandes villes : la plus grande

semble avoir été Cahokia, sur le site actuel de Saint Louis, qui

aurait abrité plus de 50 000 personnes.

Les

premiers Européens à aborder Terre-Neuve venaient d’Islande, aux

alentours de l’an mille. La colonisation de la région par les

Européens ne débuta qu’au XVIIe siècle

et ne rencontra qu’une faible résistance, les épidémies importées

de l’Ancien Monde ayant décimé les Indiens de la région.

Les

premiers Européens à aborder Terre-Neuve venaient d’Islande, aux

alentours de l’an mille. La colonisation de la région par les

Européens ne débuta qu’au XVIIe siècle

et ne rencontra qu’une faible résistance, les épidémies importées

de l’Ancien Monde ayant décimé les Indiens de la région.

Les Indiens des Woodlands comprennent les Iroquois et

des peuples linguistiquement affiliés aux Algonquins, les Lenapes

(Delaware), les Micmac, les Narragansetts, les Shawnees, les Potawatomis,

les Menominees et les Illinois.

Indiens

Delaware

4.1.3.

Le Sud-Est

Les

peuples du Sud-Est comprenaient les Cherokees, les Choctaw, les

Chikasaws, les Creek et les Séminoles, connus sous le nom des « Cinq

Nations », qui firent preuve d’une grande faculté d’adaptation

pour résister à l’invasion européenne. Les Natchez, autre peuple du

Sud-Est réputé pour leur construction élaborée de tumulus, furent

anéantis par les Européens au XVIIIe siècle.

Les

peuples du Sud-Est comprenaient les Cherokees, les Choctaw, les

Chikasaws, les Creek et les Séminoles, connus sous le nom des « Cinq

Nations », qui firent preuve d’une grande faculté d’adaptation

pour résister à l’invasion européenne. Les Natchez, autre peuple du

Sud-Est réputé pour leur construction élaborée de tumulus, furent

anéantis par les Européens au XVIIIe siècle.

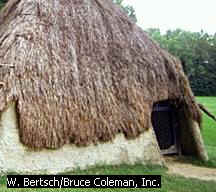

Habitation

Natchez (reconstitution) =>

4.1.4.

Les

Plaines

La chasse

au bison était la principale source de nourriture des peuples de cette

zone culturelle jusqu’à l’extermination des troupeaux de bisons

sauvages dans les années 1880. La plupart des Indiens des Plaines

vivaient en petites bandes nomades ; certains bâtirent quelques

villages agricoles le long des fleuves des Plaines centrales.

La culture

des Indiens des Plaines est devenue célèbre et est souvent

considérée comme le stéréotype de la culture « indienne » :

les coiffes de longues plumes, le tipi, le calumet de la paix, les

costumes et les danses.

Les premiers Indiens des Plaines étaient les

Pieds-Noirs, des chasseurs de bisons, les Mandan et les Hidatsa, des

peuples agricoles de la région de la rivière Missouri. Puis certaines

tribus Shoshones et Comanches, les Sioux, les Cheyennes et les Arapahos,

migrèrent vers les Plaines à partir de 1450.

4.1.5.

Le Grand

Bassin et la Californie Les

Amérindiens de cette région développèrent un mode de vie archaïque

— chasse rustique au daim et au mouton, pêche (lions de mer,

dauphins, etc.), prise au filet d’oiseaux migrateurs, collecte de

pignons et de baies sauvages — entre 8000 av. J.-C. et

1850 apr. J.-C. Ils bâtirent des villages assez simples, avec

des maisons en chaume, et ne portaient pratiquement pas de vêtements l’été.

La technologie agricole était perfectionnée ; la vannerie devint

même un véritable art.

Cette région comprend les Païutes, les Utes et les

Shoshones, les Klamaths, les Modoc, et les Yuroks, les Pomos, Maidus,

Miwoks, Patwins et Wintuns, et les « tribus des missions ».

4.1.6.

Les

Plateaux

Le

chef Joseph, chef des

Nez-Percés, peuple indien du

nord-est de l'État de l'Oregon, aux États-Unis, était respecté

pour son génie militaire et son éloquence. Extrait de son discours

de reddition : « Certains membres de mon peuple se sont

enfuis dans les montagnes où ils n’ont ni couvertures ni

nourriture. Personne ne sait où ils se trouvent ; ils sont

peut-être en train de mourir de froid. Je veux qu’on m’accorde le

temps de chercher mes enfants, mais combien en trouverai-je ?

Sans doute sont-ils parmi les autres morts. Écoutez-moi bien, je suis

las, et mon cœur est malade et triste. À partir d’aujourd’hui,

je ne me battrai plus jamais. »

Les

Indiens vivaient l’hiver dans des villages composés de maisons rondes

construites en contrebas et campaient l’été dans des maisons en

natte. Ils faisaient sécher d’énormes quantités de saumon pêché

dans les fleuves Columbia, Snake ou Fraser et de camas qui leur

servaient de provisions pour l’hiver et, sur la rive inférieure du

fleuve Columbia, les tribus Wishram et Wasco tenaient une ville de

marché.

Les Indiens des Plateaux comprennent les Nez-Percés,

les Wallawallas, les Yakimas et les Umatillas du groupe linguistique

sahaptian, les Têtes-plates, les Spokanes et les Okanagons du groupe

linguistique salishan, les Cayuse et les Kutenais (sans appartenance

linguistique).

4.1.7.

Zone

subarctique La

moitié est de cette région était autrefois recouverte de glace ;

la pauvreté du sol et la courte période d’été rendaient impossible

toute forme d’agriculture. Les Indiens, nomades, pêchaient et

chassaient l’élan et le caribou.

Les Indiens de la moitié est sont des Algonquiens, qui

comprennent les Cree, les Ojibwés (également appelés Chippewas), les

Montagnais et les Naskapis. La moitié ouest abrite les peuples

appartenant au groupe linguistique athabasque, dont les Chipewyans,

Castors, Kutchins, Ingaliks, Kaskas et Tanana.

4.1.8.

Côtes

nord-ouest du Pacifique

La

richesse et la diversité des ressources alimentaires favorisèrent l’installation

d’une population dense, organisée en grands villages et vivant dans

des maisons de bois abritant une famille étendue, parfois avec des

esclaves, et dirigée par un chef. L’hiver, avaient lieu des

cérémonies appelées potlatchs. Le commerce constituait une activité

importante.

La

richesse et la diversité des ressources alimentaires favorisèrent l’installation

d’une population dense, organisée en grands villages et vivant dans

des maisons de bois abritant une famille étendue, parfois avec des

esclaves, et dirigée par un chef. L’hiver, avaient lieu des

cérémonies appelées potlatchs. Le commerce constituait une activité

importante.

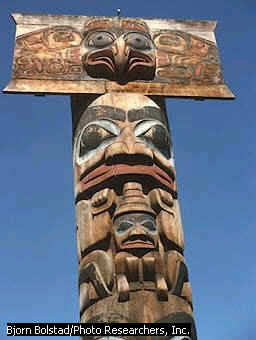

Cette zone

culturelle fut peuplée vers 3000 av. J.-C., le travail du

bois et l’artisanat en général y atteignirent un haut degré de

sophistication. Les tribus de cette zone sont les Tlingit, Tsimshians,

Haidas, Kwakiutls, Nootkas, Chinook, Salishs, Makahs et Tillamooks.

Ce totem mortuaire est fabriqué par le peuple indien

Haida, qui vit sur les îles de la Reine-Charlotte, au large de la

Colombie-Britannique, au Canada.

4.1.9.

L’Arctique

La

longueur de l’hiver rend impossible toute forme d’agriculture ;

les Inuits ou Eskimos vivent de la pêche et de la chasse.

La région

arctique resta inhabitée jusqu’en 2000 av. J.-C., époque

à laquelle les glaciers commencèrent à fondre. En Alaska, les Inuits

et les Yuits (également appelés Youpiks) développèrent une

technologie ingénieuse pour faire face aux rigueurs du climat et aux

maigres ressources alimentaires. Les Aléoutes n’ont jamais migré de

leur territoire d’origine, les îles Aléoutiennes, depuis

6000 av. J.-C.

4.2.

Amérique

centrale

Les

sociétés archaïques de chasseurs-cueilleurs se mirent à cultiver des

haricots, courges, potirons et maïs vers 7000 av. J.-C. En

2000 av. J.-C., les Mexicains cultivaient l’amarante, l’avocat,

d’autres fruits et les piments. Ils commencèrent à bâtir des villes

et de 1400 à 400 av. J.-C., la civilisation olmèque, sur la

côte est du Mexique, fut à la tête d’une capitale abritant des

palais, des temples et des monuments construits sur une immense

plate-forme. De 450 à 600, Teotihuacan domina le Mexique, établissant

des relations commerciales avec Monte Albán, centre urbain des

Zapotèques, et les royaumes des Mayas qui s’étaient développés

dans le sud-ouest du pays et avaient élaboré une écriture basée sur

des glyphes.

Les

sociétés archaïques de chasseurs-cueilleurs se mirent à cultiver des

haricots, courges, potirons et maïs vers 7000 av. J.-C. En

2000 av. J.-C., les Mexicains cultivaient l’amarante, l’avocat,

d’autres fruits et les piments. Ils commencèrent à bâtir des villes

et de 1400 à 400 av. J.-C., la civilisation olmèque, sur la

côte est du Mexique, fut à la tête d’une capitale abritant des

palais, des temples et des monuments construits sur une immense

plate-forme. De 450 à 600, Teotihuacan domina le Mexique, établissant

des relations commerciales avec Monte Albán, centre urbain des

Zapotèques, et les royaumes des Mayas qui s’étaient développés

dans le sud-ouest du pays et avaient élaboré une écriture basée sur

des glyphes.

Le talent des sculpteurs olmèques s'illustra

notamment au travers de la réalisation de têtes géantes munies de

nez épatés et de bouches aux coins tirant vers le bas. Les

monolithes, taillés dans des blocs de basalte, offrent un précieux

témoignage de la production artistique de la première civilisation

méso-américaine, qui s'établit dans la région côtière du golfe

du Mexique et qui se développa entre 1500 et 600 av. J.-C.

environ.

En

1000, dans le centre du Mexique, une nouvelle civilisation — celle

des Toltèques — étendit son empire dans la vallée du Mexique

et à l’intérieur même du territoire maya de Chichén Itzá. Cet

empire s’effondra en 1168. En 1433, la vallée du Mexique dominait à

nouveau la majeure partie du pays à la suite d’une alliance entre

trois royaumes voisins. Cette alliance permit de réunir l’ensemble du

territoire que Montezuma Ier,

roi des Aztèques, ne tarda pas à conquérir au XVe siècle.

L’Empire aztèque prospéra jusqu’en 1519, date à laquelle le

conquistador espagnol Hernán Cortés débarqua dans l’est du Mexique

et marcha sur la capitale aztèque, Tenochtitlan. Des rivalités

internes et une épidémie de variole affaiblirent les Aztèques, que

Cortés soumit en 1521.

En

1000, dans le centre du Mexique, une nouvelle civilisation — celle

des Toltèques — étendit son empire dans la vallée du Mexique

et à l’intérieur même du territoire maya de Chichén Itzá. Cet

empire s’effondra en 1168. En 1433, la vallée du Mexique dominait à

nouveau la majeure partie du pays à la suite d’une alliance entre

trois royaumes voisins. Cette alliance permit de réunir l’ensemble du

territoire que Montezuma Ier,

roi des Aztèques, ne tarda pas à conquérir au XVe siècle.

L’Empire aztèque prospéra jusqu’en 1519, date à laquelle le

conquistador espagnol Hernán Cortés débarqua dans l’est du Mexique

et marcha sur la capitale aztèque, Tenochtitlan. Des rivalités

internes et une épidémie de variole affaiblirent les Aztèques, que

Cortés soumit en 1521.

Unique cité précolombienne édifiée au bord de la

mer, le site exceptionnel de Tulum domine la mer des Caraïbes à

136 km au sud de Cancún, dans l'État de Quintana Roo. Entourée

sur trois côtés de murailles pouvant atteindre cinq mètres

d'épaisseur, cette forteresse toltéco-maya date du classique tardif

(entre le VIII

e

et le XIe siècle)

et a été le premier foyer entièrement urbain de la région

méso-américaine décrit par les Espagnols. Comme la plupart des

sites mayas, celui-ci était polychrome, avec des dominantes de rouge,

de bleu et de blanc, encore visibles sur certaines parois.

À l’époque

des premières conquêtes espagnoles, les peuples du Mexique

comprenaient l’Empire aztèque et de puissants royaumes mixtèques ;

les Tarasques ; les Zapotèques ; les Tlaxcalans ; les

Otomís ; les Totonaques ; les sujets de l’État maya

disparu de Mayapán au Yucatán et un certain nombre d’autres États

mayas, plus petits et préservés, dans le sud ; plusieurs groupes

indépendants dans les régions frontalières, comme les Yaquis, les

Huichols et les Tarahumaras dans le nord du Mexique et les Pipils dans

le sud. Après la conquête, les peuples amérindiens se retrouvèrent

sous la domination de la société hispano-mexicaine et maintenus dans

une condition paysanne.

La zone

culturelle d’Amérique centrale était une région de villages

agricoles cultivant le maïs, les haricots, la courge, l’amarante, et

pratiquant l’élevage qui alimentaient d’importants marchés

urbains. Les cités étaient décorées de sculptures et de peintures

brillantes, illustrant souvent les symboles méso-américains de la

puissance et du savoir : l’aigle, dieu des Cieux ; le

jaguar, dieu de la Terre et le serpent à sonnettes, associé à la

sagesse, à la paix et aux arts de la civilisation.

4.3.

Amérique

du Sud

4.3.1.

Nord de l’Amérique

du Sud et Caraïbes Les

peuples de cette zone vivaient dans de petits États indépendants et

procédaient à un commerce direct avec le Mexique et le Pérou par voie

maritime.

Les royaumes des Chibchas en Colombie étaient réputés

pour la finesse de leurs ornements en or. Dans les Caraïbes, des

groupes plus petits comme les Mískitos au Nicaragua, les Cunas au

Panamá et les peuples arawak et caribes des îles Caraïbes cultivaient

et pêchaient autour de leurs villages ; les Caribes peuplaient

également le littoral du Venezuela. Ces peuples menaient une vie plus

simple que les populations du nord des Andes.

4.3.2.

Centre et

sud des Andes

De 900 à

300 av. J.-C., une civilisation, concentrée dans la ville de

montagne de Chavín de Huantar, rayonna dans le nord du Pérou. Sa

religion avait pour symboles l’aigle, le jaguar, le serpent

(vraisemblablement un anaconda) et le caïman, symbole de l’eau et de

la fertilité des plantes. Vers 300 av. J.-C., la civilisation

de Mochica fit son apparition sur la côte nord du Pérou, celle de

Nazca sur la côte sud. Toutes deux construisirent d’immenses

systèmes d’irrigation, des villes et des temples tout en procédant

à un commerce intensif, dont l’exportation de céramiques.

Ce couteau cérémoniel en or incrusté de turquoises,

provient de la culture Chimú, particulièrement réputée pour ses

travaux d'orfèvrerie. Il représente le roi-dieu Nam-Lap (de la

dynastie Lambayeque) et utilise la technique du repoussé consistant

à donner du relief au métal. Il est conservé au Musée national de

Lima.

En 600 apr. J.-C., deux nouvelles puissantes

civilisations émergèrent au Pérou : les Huaris dans le centre

des Andes et les Tiahuanacus, plus au sud, sur le lac Titicaca, qui ne

vécurent que quelques siècles ; après 1000, d’autres

civilisations se développèrent, dont celle des Chimú dans le nord du

pays. L’ensemble du Pérou fut finalement colonisé par une

civilisation apparue dans le centre des Andes, à Cuzco ; il s’agissait

des Quechuas, régis par le peuple des Incas. L’empereur inca de l’époque,

Pachacuti Inca Yupanqui, entama l’expansion de son empire au XVe siècle.

En 1525, celui-ci s’étendait de l’Équateur jusqu’au Chili et en

Argentine. Lorsque le conquistador espagnol Francisco Pizarro débarqua

au Pérou, il ne lui fut pas difficile de conquérir l’Empire inca

dévasté par la guerre civile.

4.3.3.

L’Amazonie

Parmi

les nombreux petits groupes de cette zone culturelle peuplée vers

3000 av. J.-C., citons les Makiritares, Yanomamos, Mundurucus,

Tupinambas, Shipibos et Cayapós. Les familles linguistiques arawak et

caraïbe — parents linguistiques des peuples caraïbes —

vivaient également dans la région nord de l’Amazonie. Les peuples de

l’Amazonie ont préservé une grande part de leur mode de vie

traditionnel mais assistent aujourd’hui à la destruction progressive

de leur territoire par l’élevage, l’agriculture, l’exploitation

du bois et les mines.

4.3.4.

Extrémité

de l’Amérique du Sud Citons

les peuples agricoles comme les Mapuche, vivant sur les terres

cultivables, les peuples de chasseurs comme les Tehuelches vivant dans

la partie de la pampa impropre à l’agriculture, ou plus au sud

encore, près du détroit de Magellan, les peuples Ona, Yahgan et

Alacaluf, se nourrissaient principalement de poissons et de crustacés

tout en chassant les phoques et les lions de mer. Ces peuples nomades

vivaient dans de petits wigwams. Les Indiens de cette région ne sont

plus aujourd’hui qu’une minorité.

5.

HISTOIRE

DEPUIS L’ARRIVÉE DES EUROPÉENS

Les

premiers colons européens furent bien accueillis par les Amérindiens.

Conscients d’avoir affaire à des êtres humains, ils les reçurent

comme des membres d’une culture différente de la leur qui était plus

tolérante et respectueuse des rythmes et de l’esprit de la nature.

Territoires

indiens (USA)

5.1.

Relations

avec le pouvoir colonial

Les

aventuriers et les colons espagnols convoitaient les terres des

Amérindiens tandis que les prêtres et autres religieux en voulaient à

leurs âmes. Finalement, ces deux « missions »

entraînèrent la disparition de nombreux peuples indigènes du

continent américain.

La situation des Amérindiens fut moins dramatique au

Canada où les intérêts économiques français étaient centrés sur

le commerce de la fourrure. Les Indiens constituaient de précieux

fournisseurs de peaux. De plus, les Français cherchaient des alliés

dans la guerre qu’ils menaient contre les Anglais qui, contrairement

aux Français du Canada, s’installèrent en grand nombre sur le

littoral atlantique des États-Unis actuels ; aussi

considéraient-ils en général les Amérindiens comme un obstacle à

leur installation.

5.2.

Le ravage

des épidémies L’impact

des épidémies importées d’Europe (variole, infections pulmonaires,

troubles gastro-intestinaux) fut particulièrement fort en Amérique

latine, où un grand nombre d’individus susceptibles de contracter ces

maladies étaient concentrés dans des villes comme Tenochtitlán et

Cuzco, sans parler des innombrables villes et villages éparpillés dans

la campagne.

Face au déclin de la population indigène, les

Espagnols effectuèrent des raids pour capturer des esclaves en Floride,

pour renflouer la main-d’œuvre. Lorsque cela ne fut plus suffisant,

ils importèrent des Africains de l’Ouest qui vinrent travailler dans

les plantations de canne à sucre et les mines d’argent.

Les Amérindiens qui ne furent pas décimés étaient

assignés, par village ou communauté entière, à un propriétaire

terrien ou à un chef de mine. Ce système dit de l’encomienda

constituait de l’esclavage pur et simple.

Les épidémies firent moins de ravages dans la forêt

canadienne, où la plupart des Indiens vivaient en chasseurs-cueilleurs

nomades. Les peuples agricoles qui vivaient dans des villages, comme les

Hurons au nord du lac Ontario, furent cependant gravement touchés par

des vagues d’épidémie à la suite de l’installation dans la

région de missions jésuites.

5.3.

Guerres et

migrations forcées Les

relations entre les Amérindiens et les colons anglais aux XVIIe

et XVIIIe siècles

furent marquées par une série de guerres particulièrement atroces

remportées par les Anglais. La plupart des Indiens des régions

côtières de l’est partirent à l’ouest dans les Appalaches.

5.4.

Relations

avec les États-Unis La

politique des États-Unis envers les Amérindiens fut, dans les faits,

impitoyable : guerres indiennes, déportations, massacres,

dévastations des territoires et de leurs ressources, spoliation (Indian

Removal Act de mai 1830, Homestead Act de 1862), alliances non

respectées (l’Oklahoma, officiellement territoire des « Cinq

Nations » en 1834, fut ouvert aux colons en 1889 et devint un

État de l’Union en 1907). Les populations indiennes atteignirent

leurs taux les plus bas au début du XXe siècle.

En juin 1924, le Congrès accorda finalement à ces Américains d’origine

la citoyenneté des États-Unis.

5.5.

Amérindiens

dans la société américaine contemporaine

En 1990,

le nombre d’Amérindiens, dont les Aléoutes et les Inuits, était de

près de 2 millions, soit 0,8 p. 100 de la population

américaine totale. De nombreuses tribus revendiquent désormais des

territoires et initient diverses actions pour retrouver leurs droits et

leurs terres.

5.6.

Indiens du

Canada Près

de 200 000 Amérindiens occupaient le territoire actuel du

Canada lorsque les premiers Européens débarquèrent. Ces populations

déclinèrent au cours du XIXe siècle,

et les Amérindiens représentent aujourd’hui environ

2 p. 100 de la population canadienne et appartiennent

principalement au groupe linguistique algonquien. Les autres familles

linguistiques représentées au Canada sont l’iroquois, le salishen, l’athabasque

et l’inuit (eskimo). Les Indiens sont divisés en 600 groupes ou

bandes. Un projet fut instauré en 1991 pour la création d’une

région d’une superficie d’environ 2 millions de km2

dans les Territoires du Nord-Ouest, appelée Nunavut (« notre

terre » en inuktitut), et dont l’administration sera confiée

aux Inuits en 1999.

5.7.

Indiens d’Amérique

latine

La

population indienne d’Amérique latine, estimée à

26,3 millions, dont 24 millions en Bolivie, en Équateur, au

Guatemala, au Mexique et au Pérou, se trouve dans une pauvreté

extrême, occupant des zones rurales isolées où elle tente de survivre

en travaillant la terre. Les paysans indiens représentent

60 p. 100 de la population totale de Bolivie et du Guatemala.

L’Uruguay est le seul pays d’Amérique latine dont la population

indigène a totalement disparu. La majorité des Latino-Américains sont

des « mestizos » (métis), issus de lignages amérindiens

et européens.

Seulement

1,5 p. 100 de la population totale indienne d’Amérique

latine est considérée comme tribale et elle est principalement

regroupée dans les régions excentrées du bassin de l’Amazonie où

elle vit de la chasse, de la pêche et de la culture du manioc et d’autres

racines.

La plus

grande tribu brésilienne non acculturée est celle des Yanomamos, qui

compte plus de 16 000 individus.

La population indigène totale d’Amérique latine

comprend un peu plus de 400 groupes amérindiens distincts, avec

leurs propres langues et dialectes.

Les populations indiennes et métisses, souvent pauvres

et tenues à l’écart des plus hautes sphères du gouvernement et de

la société latino-américaine, se sont parfois réfugiées dans le

radicalisme politique. Les gouvernements se sont vus dans l’obligation

de prendre des mesures de répression contre les populations indigènes

considérées comme des foyers de subversion, comme le Sentier lumineux

au Pérou, ou les zapatistes du chiapas au Mexique.

.

1.

PRÉSENTATION

indiennes,

guerres,

nom donné aux conflits armés entre les Indiens autochtones et les

Européens, au cours de la période d’exploration et de colonisation

européenne. Ces guerres furent épisodiques et localisées.

1.

PRÉSENTATION

indiennes,

guerres,

nom donné aux conflits armés entre les Indiens autochtones et les

Européens, au cours de la période d’exploration et de colonisation

européenne. Ces guerres furent épisodiques et localisées.

2.

PÉRIODE

COLONIALE

Les

premiers contacts entre les colons européens et les autochtones furent

en général pacifiques et leurs relations surtout commerciales. Les

tensions et conflits étaient le plus souvent résolus par la

négociation de traités. Cependant, dès la première moitié du XVIIe siècle,

les Indiens furent expulsés par les colons anglais, qui avaient besoin

de leurs terres pour s’installer. La guerre avec les Indiens de

Nouvelle-Angleterre fut évitée jusqu’en 1637 ; la guerre des

Péquots s’acheva alors par l’extermination presque totale de cette

tribu. Il y eut d’autres conflits entre les Anglais et les tribus

indiennes : avec les Naragansetts en 1643-1645 puis avec les

Wampanoags. Les causes en étaient complexes, chaque côté accusant l’autre

de violations des accords.

Tant que l’Espagne et la France furent présentes en

Amérique du Nord, les différentes tribus eurent la possibilité de s’allier

avec elles pour repousser les incursions britanniques sur leur

territoire. Cependant, la défaite des Français devant les Anglais

(1763) laissa ces tribus plus exposées que jamais à la puissance

britannique. Cette même année, Pontiac, chef des Ottawas, prit la

tête d’une confédération des tribus du bassin de l’Ohio et des

Grands Lacs pour tenter de chasser les Britanniques de la région.

Lorsque la France dut signer la paix avec la Grande-Bretagne, il resta

seul et fut vaincu.

Au Sud, lorsque les premiers colons s’installèrent en

Virginie, les tribus locales, sous l’autorité du chef Powhatan,

furent d’abord amicales. Cependant, les Européens affirmèrent leur

intention d’étendre leur colonie sur les terrains des autochtones. Le

22 mars 1622, les Indiens attaquèrent et tuèrent environ

350 colons. Ceux qui avaient survécu se vengèrent

impitoyablement. La décennie qui suivit fut une période de guerre

continue, suivie d’une paix fragile. Le 18 avril 1644, une autre

attaque faillit détruire la jeune colonie qui compta presque

500 tués. La guerre s’acheva en 1646, lorsque le gouverneur, sir

William Berkeley, réussit à capturer le chef indien.

L’expansion anglaise continua le long des rivières de

Virginie jusqu’en 1675-1676, quand éclata la guerre indienne

associée à la rébellion de Bacon. Les Indiens furent vaincus et les

tribus de la côte ne regagnèrent jamais leur ancien pouvoir. En

revanche, dans l’intérieur, les conflits ne s’apaisèrent pas.

Les Français du Québec et de la vallée du Mississippi

livrèrent eux aussi des guerres à leurs voisins indiens, à l’exemple

des Natchez. Dans la colonie néerlandaise de la Nouvelle-Hollande

(actuellement les États de New York et du New Jersey), les

Néerlandais se heurtèrent à plusieurs reprises aux Indiens. En 1655,

les Indiens attaquèrent la Nouvelle-Amsterdam (New York),

déclenchant un conflit qui dura jusqu’en 1664. Au cours de cette

période, les Néerlandais assujettirent la plupart des tribus des

Algonquins.

3.

PÉRIODE

RÉVOLUTIONNAIRE

Lorsque

débuta la guerre de l’Indépendance américaine, le gouvernement

britannique et les révolutionnaires s’efforcèrent de préserver la

neutralité des populations autochtones. Cependant, les deux adversaires

se mirent bientôt à recruter des alliés parmi les nations indiennes.

Dans le Sud, les Cherokees, les Choctaw et les Creek, qui soutenaient la

cause britannique, furent écrasés par les Américains et leurs

nouveaux alliés, les Espagnols.

En 1794, sous la conduite du lieutenant William Henry

Harrison, les colons américains remportent sur le site dit de

Fallen

Timbers

(sur lequel se situe actuellement la ville de Toledo dans

l'Ohio) une bataille décisive contre les tribus indiennes animées

par les indiens miamis. Le traité de Greenville négocié l'année

suivante vient entériner l'amputation des territoires consécutive à

cette bataille.

Le

traité de Paris (1783), qui mit fin à la guerre de l’Indépendance

américaine, ne mentionnait pas les Indiens. Les tribus indiennes des

nouveaux territoires à l’ouest des Appalaches se soulevèrent lorsque

les États-Unis tentèrent de les traiter comme des ennemis vaincus. En

1791, l’armée du général de division Arthur St Clair fut défaite

par les Indiens près de fort Wayne (aujourd’hui en Indiana). Les

forces du général Anthony Wayne finirent par écraser la tribu des

Miamis dans l’ancien Nord-Ouest, à la bataille de Fallen Timbers, en

août 1794, ce qui ouvrit la vallée de l’Ohio à la colonisation

américaine.

Dans la période de l’immédiat après-guerre, les

Creek et d’autres nations du Sud-Ouest tentèrent de sauvegarder leur

autonomie par la négociation ou par la guerre, demandant parfois l’aide

des Espagnols. Cependant, l’Espagne hésitait à prendre leur parti

contre la puissance grandissante des États-Unis.

4.

LA GUERRE

DE 1812

Que ce

soit au Nord ou au Sud, les Indiens furent mêlés à la guerre de 1812

entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans l’ancien Nord-Ouest,

Tecumseh, un chef Shawnees, et son frère exhortèrent les Indiens à

revenir à leurs traditions passées. William Henry Harrison, gouverneur

du territoire de l’Indiana, averti par Tecumseh, en 1810, qu’il ne

devait pas permettre à la colonisation européenne de s’étendre,

décida en 1811 de détruire le quartier général de ce dernier. Cette

bataille devint un épisode de la guerre générale anglo-américaine et

les Indiens se rangèrent bientôt du côté britannique. Tecumseh fut

tué en octobre 1813 et son rêve d’unité s’éteignit avec lui.

Après sa mort, les tribus Delaware, Miami, Ojibwé (ou Chippewa) et

Wyandot firent la paix avec les Américains.

Dans la zone sud, la guerre débuta par un soulèvement

des Creek à Fort Mims, dans l’Alabama. Les Indiens tuèrent presque

tous les colons du fort, mais ils étaient irrémédiablement divisés

en factions favorables ou opposées à la guerre. Le commandant de la

milice du Tennessee, Andrew Jackson, en profita et, en mars 1814, ses

forces remportèrent une écrasante victoire. Le traité qui suivit mit

un terme à la puissance indienne dans le Bas-Mississippi.

5.

LA

DÉPORTATION DES INDIENS

Le

gouvernement américain usa systématiquement, au début du XIXe siècle,

de la contrainte. C’est ainsi que fut adoptée la loi sur la

déportation des Indiens de 1830, qui se traduisit par le déracinement

de tribus de l’Est du pays et leur installation dans les terres

situées à l’Ouest du Mississippi.

Le refus de certaines tribus à accepter la

transplantation provoqua plusieurs guerres. À la même époque, les

Cherokee furent expulsés de Géorgie, de même que les Creek vivant

encore dans le Mississippi et l’Alabama. En Floride éclata la seconde

guerre Séminole. Lorsque cette période s’acheva, dans les années

1850, il ne restait plus que quelques petits groupes d’Indiens

éparpillés dans la moitié est des États-Unis.

6.

LES

GUERRES À L’OUEST DU MISSISSIPPI

Des

années 1840 aux années 1880, les forces américaines livrèrent de

nombreuses batailles pour ouvrir la voie aux émigrants qui se

dirigeaient vers l’Ouest et pour permettre au gouvernement d’établir

son contrôle sur ce vaste territoire. Le gouvernement fédéral créa

alors, un système de réserves où étaient cantonnés les Indiens.

La ruée vers l’or de 1849 fut un désastre pour les

Indiens du Far West. Les Bannocks et les Shoshones de l’Orégon

et de l’Idaho, les Utes du Nevada et de l’Utah, et les Apaches et

Navajos du Sud-Ouest entreprirent une résistance organisée contre les

spoliations mais finirent par être vaincus et parqués dans des

réserves.

Le conflit majeur eut lieu dans les Grandes Plaines. Les

restes de nombreuses tribus de l’Est s’entassaient dans ce

territoire, ayant de grandes difficultés à s’adapter à un

environnement si différent, tandis que les tribus originaires de la

région s’irritaient de la présence de ces nouveaux venus.

Les Arapahos, les Cheyennes et les Sioux se battirent

farouchement contre l’installation d’émigrants sur leurs

territoires dans les années 1860 et 1870. Parmi tous les combats, la

bataille de Little Big Horn fut la plus célèbre. Le 25 juin

1876, une grande partie du 7e régiment

de cavalerie du lieutenant-colonel George A. Custer fut anéantie

par les Sioux et les Cheyennes, commandés par Sitting Bull et Crazy

Horse. Moins d’un an plus tard cependant, la plupart des Sioux et des

Cheyennes s’étaient rendus. Seuls les Nez-Percés, jusqu’à la fin des années 1870, et Geronimo avec les Apaches continuèrent

le combat

jusque dans les années 1880. Les guerres indiennes s’achevèrent avec

le massacre de Wounded Knee dans le Dakota du Sud, le 29 décembre

1890, au cours duquel des guerriers, des femmes et des enfants sioux

furent abattus par la cavalerie américaine.

le combat

jusque dans les années 1880. Les guerres indiennes s’achevèrent avec

le massacre de Wounded Knee dans le Dakota du Sud, le 29 décembre

1890, au cours duquel des guerriers, des femmes et des enfants sioux

furent abattus par la cavalerie américaine.