|

POLYNÉSIE FRANÇAISE:

INFORMATIONS DIVERSES

|

Bougainville, Louis Antoine de

(1729-1811), officier et navigateur français, connu pour son

importante contribution à la science et à la géographie au cours de

la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Bougainville

naquit à Paris où il fit ses études. Il abandonna le droit et

rejoignit l'armée française en 1754. À l'âge de vingt-cinq ans, il

écrivit un traité sur le calcul intégral et fut par la suite nommé

membre de la Royal Society de Londres. Pendant la guerre qui opposa

les Français aux Indiens, il fut l'aide de camp du marquis Louis

Joseph Montcalm de Saint-Véran au Canada, prenant part à la défense

de Ticonderoga et de Québec. Par la suite, Bougainville se battit en

Allemagne pendant la guerre de Sept Ans. En 1764, il tenta de fonder

une colonie française aux Malouines, bientôt abandonnée en raison

des contestations de l'Espagne qui revendiquait ces îles. Il fut le

premier navigateur français à faire le tour du monde (1766-1769).

Parti de Brest, il franchit le détroit de Magellan, traversa l'océan

Pacifique, atteignit Tahiti, les Samoa, les Salomon et Vanuatu. Il fut

accompagné par des naturalistes et des astronomes et fit de

nombreuses découvertes scientifiques et géographiques. Il relata ses

expéditions dans son Voyage autour du monde (2 vol.,

1771-1772).

Pendant

la guerre de l'Indépendance américaine, Bougainville servit dans les

forces françaises d'Amérique conduites par l'officier de marine

français le comte François Joseph Paul de Grasse. Il fut promu

contre-amiral en 1789, et maréchal en 1790. Peu de temps après, il

se retira pour se consacrer à la science.

Bougainville

fut élu membre de l'Institut de France en 1796, année de sa

fondation. Napoléon Ier

le fit sénateur, comte de l'Empire et officier de la Légion

d'honneur. La plus grande des îles Salomon, un détroit de ces îles

et un canal de Vanuatu furent nommés d'après Bougainville, comme le

fut le bougainvillier, plante grimpante tropicale d'Amérique.

Publié à partir de 1771, le Voyage autour du

monde de Bougainville n’est pas seulement la relation du premier

voyage de circumnavigation réalisé par un Français, c’est aussi

une œuvre littéraire de grande qualité. Esprit curieux, marqué par

la pensée philosophique de ce siècle des Lumières, Bougainville a

contribué à l’élaboration du mythe du « bon sauvage »,

à travers, notamment, la description du paradis terrestre qu’il

découvre à Tahiti. Avant d’engager sa traversée du Pacifique, il

navigue dans les eaux d’Amérique du Sud, où il rencontre les

Tehuelche, peuple de Patagonie aujourd’hui disparu, jadis présenté

par les découvreurs européens comme des géants.

Melville, Herman

(1819-1891), romancier américain, figure marquante de la

littérature de la fin du XIXe siècle,

qui mit en scène, dans des nouvelles et des romans métaphysiques,

le combat millénaire du Bien et du Mal et l'échec des êtres de

bonne volonté. Herman Melville naquit le 1er août

1819, à New York, dans une famille de patriciens. En 1837,

renonçant à un destin tout tracé dans l'enseignement, il

s'embarqua comme mousse sur un navire en partance pour Liverpool.

Après un bref retour aux États-Unis, il s'embarqua à nouveau,

cette fois sur le baleinier Acushnet, en direction des mers

du Sud (1841). Après un voyage de dix-huit mois, il déserta dans

les îles Marquises et y demeura jusqu'à pouvoir s'embarquer pour

Papeete, capitale de Tahiti. Il travailla ensuite comme ouvrier

agricole, s'embarqua pour Honolulu. C'est là qu'il s'engagea sur la

frégate de la marine américaine United States (1843). En

1844, il mit un terme à sa carrière de matelot et commença à

écrire des romans nourris de ses expériences maritimes. Il

participa dès lors à la vie littéraire de Boston et de

New York. C'est en 1850 qu'il décida de s'installer à la

campagne près de Pittsfield, dans le Massachusetts, où il fit la

connaissance de Nathaniel Hawthorne ; ce dernier eut une

influence décisive sur son œuvre et il lui dédia son chef-d'œuvre

Moby Dick (1851). Par la suite, entre 1866 et 1885, Melville

dut revenir à New York occuper un poste d'inspecteur des

douanes afin de subvenir à ses besoins. Il mourut à New York

le 28 septembre 1891, peu après avoir achevé Billy Budd.

1.

PRÉSENTATION

Gauguin,

Paul

(1848-1903), peintre et sculpteur français qui fut l’un des

représentants majeurs de l’école de Pont-Aven avant de s’installer

en Polynésie.

Paul

Gauguin naquit à Paris le 7 juin 1848. Après une enfance

passée en partie à Lima — sa mère était issue de la

noblesse péruvienne —, il s’engagea dans la marine

marchande puis devint agent de change sur les conseils de son

tuteur, Gustave Arosa. Marié et père de famille, il se mit à

peindre durant ses heures de loisirs.

2.

DE L’IMPRESSIONNISME

À L’ÉCOLE DE PONT-AVEN

Devenu

l’ami de Camille Pissarro qui l’encouragea dans la voie de la

peinture et de la sculpture, il exposa pour la première fois au

Salon de 1876 (la Seine au pont d’Iéna, 1875, musée d’Orsay,

Paris). Il fut accepté par le groupe impressionniste et participa

aux expositions de 1880, de 1881, de 1882 et de 1886.

L’exemple

de Cézanne, avec qui il travailla à partir de 1881, mais aussi

ceux de Degas et de Puvis de Chavannes l’incitèrent toutefois à

évoluer vers une facture plus personnelle. Décidant de se

consacrer exclusivement à la peinture à partir de 1883, il partit

pour Rouen puis pour le Danemark où il abandonna femme et enfants

avant de revenir à Paris en 1885. En 1886, lors d’un séjour à

Pont-Aven, en Bretagne, il fit la connaissance du jeune Émile

Bernard avec qui il fonda ce que l’on a appelé l’école de

Pont-Aven, posant les jalons d’une esthétique nouvelle, le cloisonnisme,

qu’il opposait au néo-impressionnisme : inspiré par l’art

primitif et les estampes japonaises, ce style se caractérisait par

le refus de la perspective et l’utilisation de grands aplats de

couleurs saturées et de larges cernes sombres (la Vision après

le sermon, 1888, National Gallery, Édimbourg). Sa rencontre

avec Vincent Van Gogh à Arles en 1888 se solda par un

échec : il réalisa à cette époque une série de toiles

graves et baignées de mysticisme (le Christ jaune, 1889,

Albright-Knox Gallery, Buffalo, État de New York).

3.

GAUGUIN

ET LA POLYNÉSIE

De

retour à Paris, Gauguin décida de quitter l’Occident et la

civilisation industrielle. En 1891, après avoir organisé une vente

publique de ses œuvres, il s’embarqua pour les mers du Sud. Son

premier séjour à Tahiti (1891-1893) fut pour lui une

révélation : séduit par la beauté des indigènes et des

paysages, il se lança dans une production intense où il

privilégia les couleurs vives et denses en aplats, les formes

simplificatrices, tout en abandonnant l’illusion de la perspective

(Sur la plage, 1891 ; Quand te maries-tu ?,

1892, Kunstmuseum, Bâle, et surtout L’esprit des morts veille,

1893). Il composa également de nombreuses sculptures et statuettes,

taillées dans des bois rares, qui s’inspirent des mythes et des

légendes polynésiens (Idole à la coquille, 1893, musée d’Orsay).

Malade,

Gauguin rentra à Paris en 1893. Présentés à la galerie

Durand-Ruel, ses tableaux suscitèrent l’admiration de Bonnard, de

Vuillard et de Maurice Denis, mais l’exposition ne rencontra pas

le succès financier escompté. Il retourna alors à Tahiti en 1895,

y composant certains de ses plus grands chefs-d’œuvre : Nevermore

(1897, Institut Courtauld, Londres), les Seins aux fleurs rouges

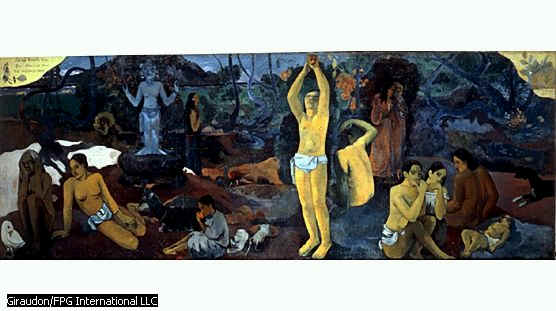

(1899, Metropolitan Museum of Art, New York) et surtout le

triptyque D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où

allons-nous ? (1897, Museum of Fine Arts, Boston), qui

reflète ses interrogations sur la mort et que lui-même

considérait comme son testament artistique.

Après

une tentative de suicide, il s’installa en 1901 à Hiva-Oa, aux

îles Marquises, où il peignit notamment Et l’or de leur corps

(1901, musée d’Orsay) et Cavaliers sur la plage (1902,

Folkwang Museum, Essen).

Graveur, dessinateur et sculpteur, Gauguin écrivit

également de nombreux textes dont le dernier fut Avant et

Après, le roman de sa vie. L’exposition de ses œuvres, qui

fut organisée à Paris après sa mort, attira de nombreux artistes,

parmi lesquels Picasso que la force de ses dessins bouleversa et

Matisse que transporta la couleur des dernières toiles. L’art de

Gauguin fut déterminant pour les nabis et la naissance du fauvisme,

mais surtout anticipe d’une génération l’intérêt qu’allaient

porter les expressionnistes allemands et les cubistes au

primitivisme.

ILE

DE PÂQUES

Située à 3 700 km des côtes

chiliennes, l'île de Pâques est célèbre pour ses statues

mégalithiques, au nombre de 500 environ, qui constituent l'un des

problèmes les plus importants de l'anthropologie. Ces statues

immenses, ou moai, sculptées dans la pierre volcanique il

y a plus d'un millénaire et représentant d'impassibles visages

tournant le dos à la mer, peuvent atteindre 21 m. C'est sur

le flanc du volcan Rano Raraku que se trouve le berceau de ces

géants. On en trouve certains à peine commencés, d'autres

presque achevés et qui gisent immobiles dans différentes

positions. Les rangées de moaïs, ou « ahu »

étaient peut-être des autels réservés aux cérémonies.

Everen T. Brown

ART

ET CULTE DES ANCÊTRES

Dans

toute l’Océanie, on trouve un panthéon de dieux créateurs, d’esprits

d’ancêtres déifiés ou de héros légendaires. Si de nombreuses

œuvres d’art sont censées les représenter, l’interprétation

exacte de leur rôle et de leur fonction au sein de la communauté

est souvent complexe. Les sculptures par exemple comportent de

multiples sens cachés. Chacune d’entre elles renvoie à une

histoire spécifique, dont l’interprétation est connue des seuls

initiés. À la variété des messages correspond une complexité

plastique : les sculptures se composent souvent d’une

multitude de figures ajourées et sont ornées de très nombreux

motifs peints. En Mélanésie, elles interviennent directement dans

les cérémonies funéraires. Chez les populations du sud de

Malekula, au Vanuatu, lorsqu’un homme de rang élevé meurt, un

guerrier ou un chef par exemple, son corps est enterré puis exhumé

après putréfaction complète de la chair. Une statue de bois ou de

bambou (rambaramp) censée représenter le défunt est alors

façonnée puis placée à l’intérieur de la « maison des

hommes ». Sa présence doit pouvoir garantir la protection de

l’esprit du mort sur la communauté. Chez les Malangan de

Nouvelle-Irlande, on retrouve le même type de rituel funéraire,

mais les statues sont brûlées ou abandonnées au terme de la

cérémonie.

En Nouvelle-Calédonie, le culte des ancêtres s’illustre dans la

confection de masques spectaculaires. Ceux-ci peuvent représenter

simultanément le chef décédé, le père fondateur du clan et l’esprit

qui guide les esprits des morts dans l’autre monde. La coiffure du

masque est élaborée avec les cheveux des hommes du même clan que

le défunt et surmontée de plumes noires.

Les Polynésiens donnent le nom de mana au

lien qui existe entre création artistique et forces spirituelles.

Il s’agit d’une force active, associée aux ancêtres d’essence

divine et héritée de ces derniers. Cette force est indispensable

à toute entreprise humaine et accompagne les guerriers, les chefs

et les prêtres. Dans toute la Polynésie où ce concept est

répandu, l’œuvre d’art est l’un des principaux moyens

permettant d’invoquer le mana. Le choix des matériaux et l’iconographie

répondent à cette préoccupation, comme en témoignent les

célèbres pétroglyphes (gravures sur pierre) et statues

monumentales de l’île de Pâques. Ces gigantesques têtes ont

été sculptées dans la roche tendre extraite du cratère

volcanique de l'île. Aujourd’hui encore, le contexte rituel qui a

présidé à leur élaboration reste obscur.

Moins spectaculaires mais tout aussi symboliques,

les hei tiki ou pendentifs d’ancêtres, que confectionnent

les Maoris, créent un lien entre les vivants et les morts,

supprimant les distances engendrées par le temps et l’espace. Ils

sont transmis par héritage aux générations suivantes et portés

lors d’événements importants qui peuvent donner lieu à leur

échange comme la ratification d’un traité, d’une alliance, la

célébration d’un mariage ou de funérailles. Généralement en

jade (wai pounamou en langue maorie), ils portent le nom de l’ancêtre

défunt.

En Micronésie la sculpture, influencée par l'art polynésien, est

plus rare ; elle est constituée de petites amulettes, de

proues de pirogues sculptées et de bols incrustés de nacre. De l’île

Nukuoro, toutefois une statue en bois monumentale représentant la

déesse KoKawe nous est néanmoins parvenue. Cela s’explique en

partie par le fait que, bien que située en Micronésie, Nukuoro est

habitée par des populations d’origine polynésienne. La statue de

KoKawe doit être certainement mise en relation avec la tradition

polynésienne de sculpture monumentale, qui a donné naissance aux

statues de l’île de Pâques évoquées précédemment.

On trouve également dans toute la partie

occidentale des îles Carolines de petites figurines

anthropomorphes, utilisées comme fétiches pour protéger les

pirogues du mauvais temps. Les navigateurs les portaient jusqu’à

un cocotier proche du lieu où étaient entreposées les pirogues.

Ils invoquaient alors par des psalmodies les yalulawei,

esprits bienveillants de l’eau, avant d’attacher les fétiches

à la bôme de la pirogue.

À Satawan, atoll de l’archipel des Mortlock dans

les îles Carolines, les esprits des ancêtres protecteurs étaient

matérialisés par des masques portés par des danseurs, unique

manifestation de ce genre connue à ce jour en Micronésie. Le nom

donné aux masques, tapuanu, se compose de deux mots : tapu,

qui signifie « sacré, chargé de mana », et anu,

qui signifie « esprit d’ancêtre ».

Heyerdahl, Thor (1914- ),

anthropologue et explorateur norvégien, qui tenta de reproduire

d’anciennes expéditions maritimes. Thor Heyerdahl est né à

Larvik.

Cherchant

à prouver que le peuplement des îles du Pacifique résultait

— pour partie du moins — de migrations effectuées

à partir de l’Amérique du Sud, il réussit, avec un

équipage de cinq hommes, à parcourir en 101 jours les

6 920 km qui séparent le port de Callao, au Pérou,

des îles Tuamotou, en Polynésie. Ils avaient pris place à

bord d’un radeau de balsa, le Kon-Tiki, fabriqué sur

le modèle des embarcations traditionnelles des anciens

Péruviens. À la suite de ce succès, Thor Heyerdahl conduisit

d’autres expéditions archéologiques aux îles Galápagos

(1954), puis à l’île de Pâques et dans le Pacifique

oriental (1955-1956), toujours dans le but d’étayer sa

théorie des mouvements migratoires à partir du continent

américain.

À

la fin des années 1960, il appliqua ses théories aux

Égyptiens ; selon lui, ceux-ci auraient pu atteindre l’Amérique

du Sud et fonder les civilisations aztèque et inca, il y a

quatre mille ans. Il s’embarqua à nouveau, sur un bateau en

papyrus cette fois-ci, pour traverser l’Atlantique à partir

de l’Afrique du Nord. La première tentative — en 1969

sur le Ra I — échoua après

4 500 km de navigation. Le Ra II, en 1970,

parvint à rallier l’île de la Barbade après 57 jours

en mer.

Peu

de temps après, Heyerdahl entama un nouveau voyage de près de

10 000 km sur une embarcation en roseaux, le Tigris,

en suivant la voie migratoire que les Sumériens auraient

empruntée à partir de l’Irak pour gagner l’océan Indien.

Cette expédition trouva son terme en mer Rouge, les combats

opposant alors Éthiopiens et Érythréens l’empêchant de

relâcher dans le port de Massaoua.

Thor

Heyerdahl est l’auteur de plusieurs ouvrages : L’Expédition

du Kon-Tiki ; Île de Pâques : l’énigme

dévoilée ; Aku-Aku ; Tigris : à la recherche

de nos origines.

Voir

aussi

Exploration géographique.

1.

PRÉSENTATION

récif corallien, relief sous-marin des mers

chaudes construit par accumulation de madrépores. Encadrant des

zones peu profondes, les récifs coralliens sont formés d'une

accumulation d'exosquelettes calciques de corail, d'algues rouges et

de mollusques. Construits par dépôts successifs donnant un aspect

rocheux, ils s'élèvent de 1 à 100 cm par an et se

développent dans la zone intertropicale, là où la température de

l'eau de surface n'est jamais inférieure à 16 °C et où les

eaux sont suffisamment claires pour laisser passer la lumière.

2.

FORMES

DE VIE

Les récifs coralliens forment des écosystèmes constitués à la

fois de végétaux photosynthétiques et d'organismes consommateurs

(voir écologie). La couche externe d'un récif est

constituée de polypes de coraux vivants. À l'intérieur de ceux-ci

se développent des algues unicellulaires sphériques appelées

zooxanthelles. Un squelette calcique, à la fois vivant et mort,

contenant des algues filamenteuses vertes, se trouve sous ces

polypes et les entoure. Ces algues, avec d'autres végétaux

associés, constituent les producteurs primaires.

Les zooxanthelles photosynthétiques et les algues filamenteuses

vertes transfèrent directement une partie de l'énergie solaire aux

polypes des coraux. Ils se nourrissent également la nuit du

zooplancton qu'ils capturent à l'aide de leurs tentacules ;

ils en retirent des nutriments, en particulier le phosphore, plus

que des calories. Avec la digestion, les coraux libèrent ces

nutriments au bénéfice des algues, qui les leur restituent,

réduisant ainsi la perte de nutriments dans l'eau.

Les poissons herbivores, tels les poissons-papillons bariolés, les

holothuries, les ophiures, ainsi que de nombreuses espèces de

mollusques, se nourrissent d'algues. Cachés dans les innombrables

crevasses du récif, les prédateurs, tels que les petits crabes,

les labres (poissons allongés à épines), les murènes et les

requins ajoutent à la grande variété biologique des récifs

coralliens.

3.

TYPES

DE RÉCIFS

Il existe trois types de récifs coralliens : les récifs

frangeants, les récifs-barrières et les atolls. Les premiers

s'étendent sur une côte non-corallienne. Les récifs-barrières se

situent au large de la côte, dont ils sont séparés par un lagon

ou un chenal. Les atolls (les plus répandus des édifices

annulaires) sont des îles coralliennes formées généralement d'un

récif étroit en forme de fer à cheval et au milieu duquel se

trouve un lagon peu profond.

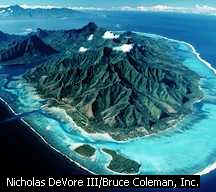

Un récif frangeant est un type de récif corallien

qui s'étend depuis le rivage d'une île ou d'une terre

continentale, sans qu'un bras d'eau ne sépare la terre du récif.

Ce type de récif entoure la majeure partie de l'île polynésienne

de Moorea.

Nicholas DeVore III/Bruce Coleman, Inc.

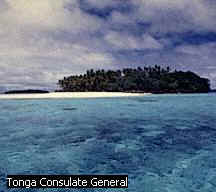

Un récif corallien peut être séparé de la

côte par une étendue d'eau qui constitue un lagon. Ce type de

récif s'appelle récif-barrière. Il en existe au large de l'île

polynésienne de Moorea.

Jack Fields/Photo Researchers, Inc.

Les récifs sont frangeants lorsqu'ils longent

la côte d'une île ou d'un continent, barrières lorsqu'ils se

forment au large des côtes et annulaires lorsqu'ils isolent un

lagon. On distingue la partie interne de l'atoll (revers), la

partie externe (front) et la partie émergée (platier).

© Microsoft Corporation. Tous droits

réservés.

4.

BLANCHIMENT

CORALLIEN

Les récifs coralliens ont été récemment affectés par le blanchiment,

c'est-à-dire la décoloration ou la perte des zooxanthelles

symbiotiques. En 1979 et en 1980, plusieurs cas apparurent aussi

bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique. Une épidémie se

déclara en 1982 et 1983, touchant les récifs de l'est de

l'Afrique, de l'Indonésie, de la côte ouest de l'Amérique du Sud

et de celle de l'Amérique centrale. Des cas de blanchiment plus

graves et plus destructeurs se déclarèrent de 1986 à 1988,

touchant des régions aussi diverses que Taiwan, Hawaii, les îles

Fidji, l'île de Mayotte et le nord-est de l'Australie (Grande

Barrière).

La raison de cette épidémie n'est pas connue ; on soupçonne

la pollution, le réchauffement global de l'atmosphère et les

rayons ultraviolets. Bien que l'on ne dispose d'aucune preuve

tangible, de récentes découvertes indiquent que la température

inhabituellement élevée des eaux serait à l'origine de ce

phénomène. Les températures maximales permettant la croissance du

corail sont 26 °C et 27 °C. Les températures

supérieures à 29°C peuvent augmenter le taux de photosynthèse

des zooxanthelles symbiotiques, entraînant ainsi de fortes

concentrations de toxines à radicaux libres dans les tissus

coralliens. Les polypes coralliens ainsi stressés peuvent

activement rejeter les zooxanthelles, provoquant ainsi leur

blanchiment.

Les coraux blanchis se régénèrent difficilement ;

plusieurs années sont nécessaires pour qu'un récif s'assainisse

et des cas de blanchiment successifs peuvent être fatals au

corail : sans les zooxanthelles symbiotiques, ils sont

incapables de fabriquer les squelettes de carbonate de calcium qui

constituent la base du récif corallien.

Hormis la pollution de l'eau, certaines actions

anthropiques affectent les édifices coralliens. Ainsi la chasse à

la dynamite, bien qu'interdite, crée des brèches définitives dans

ces édifices. Les essais nucléaires effectués dans les atolls du

Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale ont profondément

affecté les récifs ; toutefois, il faut bien considérer que

les endroits touchés restent très localisés.

Lorsque le corail est affecté, c'est l'ensemble de

l'édifice et des divers habitats écologiques qu'il abrite qui sont

menacés. Les récifs coralliens, qui forment un merveilleux monde

de couleurs et de vie, sont donc parmi les écosystèmes les plus

fragiles au monde.

atoll, chapelet circulaire de récifs

coralliens entourant un lagon. La planète compte quelque quatre

cents atolls, situés pour la plupart dans le Pacifique. Le plus

étendu (120 km) est celui de Kwajalein, qui fait partie de

l'archipel Marshall.

perle, concrétion ronde produite par

certains mollusques bivalves et appréciée en joaillerie. Les

perles sont constituées de nacre, substance tapissant les

parois des coquilles des mollusques. La nacre est composée

principalement de cristaux d'aragonite. La perle est sécrétée

par couches successives autour d'un corps étranger venu se

loger dans la cavité du bivalve, un petit grain de sable, par

exemple. La particule « irrite » le mollusque qui

la recouvre de matière nacrée. Les mollusques, tant marins que

d'eau douce, produisent des perles, mais les variétés les plus

précieuses viennent des huîtres perlières du golfe Persique.

Les

perles peuvent avoir différentes formes : hémisphérique,

en forme de poire, cloche ou goutte. Les plus coûteuses sont

sphériques. Les perles sont diversement colorées, les teintes

les plus prisées étant blanc, noir, rose et crème.

Les

pêcheries sont situées dans le golfe de Panamá, aux Antilles,

dans les îles du Pacifique sud et le long des côtes de l'Inde,

du golfe Persique, du Japon, du Mexique et de l'ouest de

l'Amérique centrale, en particulier dans les îles des Perles,

près de la côte du Nicaragua, et en Australie occidentale.

Les

perles de rivière sont produites par des moules d'eau douce

dans différentes régions du monde. La Chine en est le

principal producteur.

Les

perles naturelles rondes sont cultivées avec succès depuis

1920. On introduit dans l'huître perlière un corps étranger

de la taille approximative de la perle souhaitée. Pendant

plusieurs années, l'huître l'enrobe de couches de nacre. Les

perles de culture ne sont pas faciles à distinguer des perles

véritables, si ce n'est par un expert. La technique de

production de perles de culture a été mise au point au Japon

et la culture des perles est une importante industrie japonaise.

Les perles artificielles, entièrement fausses, sont le plus

souvent en verre.

vanillier, liane formant un genre

d'orchidées, qui comprend une centaine d'espèces. Cette liane à

tige cylindrique s'attache à un support par ses racines. Les

fleurs sont grosses, charnues mais de couleur terne.

Seule

une espèce à feuilles verdâtres produit le fruit appelé

vanille. Cette orchidée est originaire d'Amérique centrale, mais

l'essentiel de la production actuelle de vanille provient de

Madagascar et des îles voisines (Comores, Réunion, Seychelles).

La vanille était déjà très appréciée des Aztèques, qui

l'utilisaient pour aromatiser le chocolat. Le fruit, une gousse de

15 à 23 cm, est récolté vert, puis séché. Le séchage

permet de libérer des substances (vanilline et huile odorante),

qui donnent à la vanille son parfum caractéristique.

La

pollinisation de ce vanillier (qui déclenche la fructification)

ne peut se faire que par un insecte spécifique, qui ne vit qu'en

Amérique. Les producteurs de l'océan Indien doivent donc

polliniser chaque fleur de vanillier à la main, pour en obtenir

les précieuses gousses.

Classification :

l'espèce productrice de vanille a pour nom scientifique Vanilla

planifolia.

arbre à pain, arbre tropical de la famille du

mûrier, originaire des îles du Pacifique Sud. Son fruit

constitue une ressource vivrière importante de cette région. Il

a la taille d'un melon, est pourvu d'une écorce épaisse et

renferme une chair blanche amylacée qui, une fois cuite, est un

peu sucrée, de texture douce. Une fois séchée et écrasée, on

peut en faire des biscuits, du pain et des desserts. Les graines,

également comestibles, ont l'aspect et le goût de châtaignes.

L'arbre peut atteindre environ 12 m de haut. Ses feuilles

sont brillantes, longues, découpées, résistantes. Les fleurs

mâles sont disposées sur des chatons jaunes et les femelles sur

des inflorescences épineuses. On fabrique des vêtements à

partir de son écorce, des meubles et des canoës à partir de son

bois léger et tendre. Sa sève est un latex utilisé pour

l'imperméabilisation.

Le

jacquier, dont les fruits comestibles peuvent peser jusqu'à 20 ou

30 kg, est un proche parent de l'arbre à pain.

Classification :

l'arbre à pain appartient à la famille des Moracées. Son nom

latin est Artocarpus altilis. Le jacquier a pour nom latin Artocarpus

integrifolia.

|

retour à la

page du lieu

retour

à la page principale

|