|

1. PRÉSENTATION

Polynésie-Française,

territoire d'outre-mer (TOM) français, situé dans l'océan Pacifique

Sud.

2.

GÉOGRAPHIE

La

Polynésie-Française est composée de cent trente îles, îlots et

atolls regroupés en cinq archipels : îles de la Société,

constituées des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, l'archipel des

Tuamotu, les îles Gambier, les îles Australes et les îles Marquises

(l'île Clipperton, atoll désert au sud de la côte mexicaine, en fait

également partie). S'étendant sur une superficie maritime de près de

5 millions de km², soit la taille de l'Europe, les terres

émergées de Polynésie-Française ne représentent en réalité que

4 200 km².

Objet

depuis plus de deux siècles de tous les fantasmes et de tous les

mythes, la Polynésie a longtemps été une terre d'accueil pour les « Blancs »,

appelés « popa », désireux d'évasion. Ainsi le peintre

Paul Gauguin, le chanteur Jacques Brel, l'explorateur Paul-Émile Victor

ou l'acteur Marlon Brando se sont installés sur ces îles.

Tahiti,

située dans l'archipel de la Société, est l'île phare du territoire

puisqu’elle regroupe plus des deux tiers de la population de la

Polynésie-Française. Sa principale ville, Papeete, en est la capitale

et le principal centre économique.

Le

population est composée à 70 p. 100 de Polynésiens, à

15 p. 100 d'Européens et à 8 p. 100 de Chinois.

3.

ÉCONOMIE

L'agriculture

occupe une place non négligeable dans l'économie de la

Polynésie-Française. Outre les cultures vivrières, composées de

taro, de manioc et de patates douces, la Polynésie produit de la

vanille et du coprah, ainsi que des fruits tropicaux. Malheureusement,

ces cultures souffrent de la concurrence internationale et de

l'éloignement des centres de consommation. Par ailleurs, la culture de

la vanille a considérablement pâti de l'apparition et du

développement de la vanille synthétique. La pêche occupe une place

croissante dans l'économie locale, en particulier depuis que le

territoire mène une politique active pour attirer notamment les

chalutiers japonais. Néanmoins, les retombées de la pêche restent

pour l'instant limitées. La construction et la maintenance navales ne

constituent pas encore des secteurs moteurs de l'industrie

polynésienne. Celle-ci demeure encore pour l'essentiel limitée à la

transformation des produits agricoles, avec en particulier des

brasseries. Une part importante des ressources polynésiennes provient

toutefois de la mer avec les perles noires de Tahiti, renommées et

exportées dans le monde entier. Les ventes de perles noires

procureraient actuellement le tiers des recettes d'exportation du

territoire.

Pendant près de trente-cinq ans, l'économie

polynésienne a largement profité des retombées économiques du Centre

d'expérimentation du Pacifique (CEP) de Mururoa et Fangataufa où la

France a mené ses campagnes d'essais nucléaires. L'image de la

Polynésie a été quelque peu ternie par ces essais, mais leur arrêt

définitif en 1996, après une dernière campagne fort contestée dans

le monde, a engendré sur le territoire une nouvelle source

d'inquiétude. Certes, la France s'est engagée à verser une indemnité

destinée à compenser cet arrêt mais pendant dix ans seulement.

Entre-temps, le défi auquel doit faire face le territoire consiste en

un redéploiement complet de ses activités économiques.

Outre la culture des perles, le principal espoir réside

désormais dans le développement de l'activité touristique. Mais, si

le mythe tahitien reste toujours aussi vivace dans les imaginations, les

chiffres disponibles ne reflètent que modestement cette attirance. Il

est vrai que l'équipement hôtelier local, s'il est de bonne qualité,

pratique des prix peu concurrentiels. De plus, la Polynésie-Française

a pendant longtemps souffert dans la région d'une mauvaise image de

marque liée aux essais nucléaires. On note toutefois, depuis deux ans,

une forte croissance du secteur touristique, puisqu'en 1998 celui-ci

représente plus de 20 p. 100 du PIB, soit une hausse de plus

de 10 p. 100 par rapport aux cinq années précédentes.

L'effet psychologique de l'arrêt des essais a certes pu jouer, mais

c'est surtout la déréglementation aérienne qui, en diminuant les

coûts du transport aérien, a permis d’accroître la clientèle

potentiellement intéressée par la Polynésie. Néanmoins, des

infrastructures adaptées restent encore à développer et à améliorer

afin d’attirer une clientèle plus internationale, en particulier les

Australiens et les Néo-Zélandais qui disposent d'un niveau de vie plus

élevé que celui de la clientèle métropolitaine. Le PIB global de la

Polynésie-Française atteint aujourd’hui 1 760 millions de

dollars et son PIB par habitant environ 8 000 dollars.

4.

HISTOIRE

La

Polynésie n’est peuplée que tardivement en raison de son

éloignement des principaux foyers de peuplement en Océanie. Les îles

de la Société sont les premières îles polynésiennes occupées par

les migrations en provenance de l'ouest de l'Océanie qui deviennent par

la suite le point de départ à l'occupation progressive des autres

archipels polynésiens.

Magellan

est, en 1521, le premier navigateur européen à « découvrir »

quelques îles qui font aujourd'hui partie intégrante de la

Polynésie-Française. Au cours des XVIe

et XVIIe siècles,

les navigateurs Mendena, Quiros, Schouten, Le Maire approchent à

leur tour des rivages polynésiens. Mais c'est à l'Anglais Samuel

Wallis que reste attaché dans la mémoire collective le souvenir de la

découverte de Tahiti en 1767. L'année suivante Bougainville baptise

cette île « la Nouvelle Cythère » en souvenir des fortes

impressions laissées sur l'équipage par les habitantes des lieux. Cook

fait également escale deux fois dans l'île mythique, en 1769 et en

1774.

En 1797, la London Missionary Society (LMS),

d'inspiration calviniste, envoie sur place dix-huit fervents

prosélytes. Cette présence après bien des péripéties est finalement

couronnée de succès en 1815 lorsque l'un des rois de Tahiti, Pomare II,

se convertit au christianisme. L'influence politique de la LMS

s'accroît alors si puissamment qu'elle se taille un véritable royaume

temporel qui exclut d'emblée toute autre obédience religieuse et plus

précisément celle de l'Église catholique romaine.

La présence française résulte paradoxalement de cet

ostracisme. C'est effectivement en cherchant réparation pour les

humiliations subies par son clergé, interdit de séjour, que les

représentants français décident en représailles d'imposer un

protectorat sur Tahiti et sur Moorea. L'amiral Dupetit Thouars force

alors la main à la monarchie tahitienne, en profitant de l'inertie des

Anglais, et ce, en dépit des protestations de leur consul Pritchard.

Les Français élargissent par la suite leur domaine, tant

institutionnellement (passage du statut de protectorat à celui de

colonie en 1877) que géographiquement : aux Marquises et à

Tahiti, déjà sous contrôle français, s'ajoutent les dernières îles

de la Société (1897) et les îles Australes (1900).

Cette

patiente consolidation de la présence française masque en fait la

profonde léthargie économique dans laquelle sombrent ces archipels

polynésiens, même si l'on doit relever, ici ou là, le développement

vite contrarié de la culture du coton, avec l'aide d'une main-d'œuvre

chinoise importée, de la vanille ou du café. Seule l'exploitation du

coprah dans de gigantesques cocoteraies offre alors au territoire un

semblant de dynamisme. Elle permet néanmoins l'émergence d'une petite

bourgeoisie, qui finit par occuper une place clé dans la société

tahitienne.

La Seconde Guerre mondiale sort réellement la

Polynésie-Française de son assoupissement colonial : ralliés

dès 1940 à la France Libre, ceux que l'on appelle alors les

Établissements français d'Océanie (EFO) mettent à la disposition des

Alliés tant leurs ressources humaines, avec la création d'un bataillon

du Pacifique, que leur situation géographique. Les Américains,

profitant de sa position stratégique, aménagent alors un aérodrome

dans l'île de Bora Bora. Du traumatisme laissé par les années de

guerre émerge la conscience d'une identité polynésienne incarnée par

un leader charismatique Pouvanaa a Oopa, qui joue un rôle de premier

ordre entre 1947 et 1977, mobilisant une importante minorité sur des

positions indépendantistes exprimées dès 1958.

En 1960, l'ouverture de l'aéroport international de

Faaa (Tahiti) permet un désenclavement progressif du territoire. Cet

événement précède de quelques années la décision de transférer la

base d'expérimentation nucléaire du Sahara en Polynésie-Française.

Pour les besoins du CEP (Centre d'expérimentation nucléaire), les

atolls inhabités et relativement isolés de Mururoa et Fangataufa sont

réquisitionnés pour les besoins des essais qui se sont poursuivis au

rythme de quatre à cinq par an, dans l'atmosphère jusqu'en 1975, puis

souterrains. En 1996, après une ultime série d'essais, le gouvernement

français met définitivement fin aux expérimentations.

À la suite de la pression croissante exercée par le

parti indépendantiste, un nouveau statut est accordé en 1984 au

territoire qui bénéficie d'une plus large autonomie interne. Il est

aujourd’hui doté d'une Assemblée territoriale de quarante et un

membres qui élisent un Conseil des ministres ainsi qu'un président,

tandis que la France est représentée par un délégué du gouvernement

notamment chargé des questions de maintien de l'ordre. Le président du

territoire est depuis 1991 Gaston Flosse, leader du Tahoeraa Huiraatira

(parti favorable au maintien de la Polynésie-Française au sein de la

République). Aux dernières élections de mai 1996, le parti

indépendantiste d'Oscar Temaru (le Tavini Huiraatira) arrive en seconde

position avec plus de 10 p. 100 des voix. (voir Dom-Tom)

Superficie terrestre : 4 200 km2 ;

superficie maritime : 5 030 000 km² ;

population (estimation 1998) : 237 844 habitants.

Tahiti ,

île de la Polynésie-Française, la plus grande de l'archipel de la

Société, dans les îles du Vent. Tahiti regroupait en 1990

115 820 habitants sur une superficie de 1 042 km2.

Elle mesure environ 50 km de long pour 25 km de large. Cette

île volcanique culmine à 2 241 m d'altitude au mont

Orehena, au centre. À l'est, la presqu'île de Taiarapa, dont le

point culminant se trouve à 1 323 m d'altitude au mont

Roniu, est reliée au reste de l'île, Tahiti Nui, par l'isthme

de Taravao. Tahiti est entourée d'un récif de corail. La population,

qui comprend de nombreux métis et une colonie chinoise, se concentre

sur les côtes. Papeete, dans le nord-ouest, regroupe les deux tiers

des habitants. Les bananes, les noix de coco, le sucre de canne et la

vanille constituent les principales productions agricoles. Le tourisme

est une importante ressource de l'île.

L'île

fut abordée pour la première fois en 1767 par un Européen, Samuel

Wallis, qui la nomma île du Roi-George III. Bougainville y passa

en 1768, la renomma Nouvelle-Cythère et revendiqua l'île au nom de

la France. James Cook y séjourna l'année suivante. Le Britannique

Bligh, capitaine du Bounty, y fit relâche en 1788, un an avant

la mutinerie de ses matelots. Des missionnaires français venus

s'installer dans l'île furent expulsés en 1836 par la reine Pomaré,

à la demande des Britanniques. La France instaura alors, avec

l'amiral Dupetit-Thouars, un protectorat en 1843. Tahiti devint une

colonie française en 1880, puis un territoire d'outre-mer en 1946 ;

son statut fut élargi en 1977 puis en 1984. Paul Gauguin y séjourna

dans les années 1890.

Tuamotu, îles ,

archipel de la Polynésie française, situé à l'est de Tahiti et au

sud-ouest des îles Marquises, dans le sud-est de l'océan Pacifique.

L'archipel comprend environ 80 atolls s'étendant, en deux

chaînes parallèles, sur une distance de 1 400 km. D'une

superficie de 880 km2,

il regroupe 12 374 habitants. Ces îles, très basses, sont

souvent sans eau douce courante. Les îles principales sont Rangiroa,

Fakarava, Hao et Makemo. Le ramassage des perles et la récolte du

coprah constituent les principales activités économiques de ces

îles, reliées pour certaines à Papeete par avion. Les atolls de

Mururoa et de Fangataufa sont utilisés par la France pour les essais

nucléaires. Visitées par les Espagnols en 1606, les îles devinrent

protectorat français en 1844 et furent annexées en 1880.

Marquises, îles ,

archipel de la Polynésie-française (territoire français

d'outre-mer), dans l'océan Pacifique, sur le 10e parallèle

sud. L'archipel est situé au milieu du Pacifique, au nord-est des

îles Tuamotu. Les dix îles Marquises ont une superficie totale de

1 274 km2

pour une population totale estimée en 1988 à

7 538 habitants. Le groupe nord-ouest comprend Nuku Hiva, Ua Huka

et Ua Pou ; le groupe sud-est comprend Hiva oa, Fatu

Hiva et Tahuata. Taiohae, le chef-lieu, se trouve sur Nuku Hiva.

D'origine volcanique, culminant à plus de 1 000 m

d'altitude, les îles Marquises sont montagneuses et fertiles avec des

noix de coco, du tabac et des arbres à pain. Hiva oa abrite la

tombe du peintre Paul Gauguin. Abordées pour la première fois par un

Européen en 1595, les îles Marquises furent touchées par James Cook

en 1775, puis annexées par la France en 1842 par Dupetit-Thouars.

Elles furent incluses dans les Territoires français de l'Océanie en

1880 puis dans la Polynésie française en 1958.

Société, îles de la ,

archipel situé dans l'océan Pacifique-Sud, faisant partie du

territoire d'outre-mer de la Polynésie-Française. L'archipel est

divisé en deux groupes : les îles du Vent et les îles

Sous-le-Vent. Les îles du Vent comprennent Tahiti, Moorea et Mehetia ;

les îles Sous-le-Vent comprennent Raiatea, Huahiné, Tahaa et Bora

Bora. La superficie totale des terres est d'environ 1 685 km2,

Tahiti en occupant environ 1 036 km2.

Les îles sont volcaniques, montagneuses et entourées de récifs de

corail qui forment un lagon côtier. Le plus haut sommet, le mont

Orohena, à Tahiti, culmine à 2 241 m d'altitude. Le climat

est chaud et humide. Les principaux produits agricoles sont la noix de

coco, le café et la vanille ; le café, le coprah, la nacre et

la vanille représentent la majeure partie des exportations. Le

tourisme constitue également une industrie importante des îles. La

population de l'archipel s'élevait en 1990 à

140 341 habitants.

Les

îles furent visitées la première fois par des Européens en 1607

quand le navigateur et explorateur portugais Pedro Fernandes de

Queirós y accosta. C'est l'explorateur britannique James Cook qui, le

premier, fit une description précise des îles, après les avoir

explorées en 1769, 1773, 1774 et 1777. Les îles devinrent un

protectorat français en 1843 puis une colonie française en 1880.

Elle sont devenues une partie du territoire d'outre-mer de la

Polynésie française en 1958.

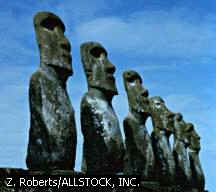

Les moai sont des statues taillées dans la

pierre volcanique. Ces géants se dressent sur des plates-formes

funéraires (ahu), comme autant de vestiges d'une

civilisation disparue.

Z. Roberts/ALLSTOCK, INC.

Pâques, île de ,

île de forme triangulaire appartenant au Chili, dans l’océan

Pacifique Sud, à environ 3 700 km à l’ouest de la

côte chilienne. L’île, constituée de trois volcans éteints, a

une superficie de 117 km2,

pour une population estimée en 1992 à 2 000 habitants.

Balayée par de forts vents alizés, l’île bénéficie d’un

climat chaud tout au long de l’année. La végétation est

essentiellement composée d’herbages. Le sol fertile permet de

cultiver la pomme de terre, la canne à sucre, le taro, le tabac,

ainsi que les fruits tropicaux. La première source d’eau douce

est l’eau de pluie qui s’amoncelle dans les lacs des cratères.

Le point culminant de l’île se situe à 538 m d’altitude.

En 1722, quand les premiers Européens arrivèrent, plusieurs

centaines de Polynésiens habitaient l’île, mais la maladie et

les rafles des marchands d’esclaves réduisirent ce nombre à

moins de 200 à la fin du XIXe siècle.

Des mariages eurent lieu entre Polynésiens et Chiliens.

L’île

doit son nom à l’explorateur hollandais Jacob Roggeveen, qui y

accosta le jour de Pâques 1722. Le gouvernement chilien annexa l’île

en 1888. Sur la côte ouest, une zone est réservée par le

gouvernement à la population indigène ; le reste de l’île

est utilisé comme pâture pour les moutons et le bétail.

L’île

de Pâques est d’une importance archéologique considérable car

il s’agit du site le plus riche en monuments mégalithiques de

toutes les îles du Pacifique ; de plus, la découverte de

tablettes a permis d’apporter la preuve de l’existence précoce

d’un système d’écriture en Polynésie.

Les

hommes qui taillèrent les mégalithes et gravèrent les tablettes

restent cependant méconnus. Le moment de l’arrivée des premiers

habitants est incertain : était-ce voici dix-huit siècles ou

plus tardivement ? Des preuves archéologiques et botaniques

tendent à démontrer que les premiers habitants de l’île

étaient d’origine sud-américaine. Par la suite, les ancêtres

des Polynésiens sont venus en pirogue des îles Marquises, ils ont

massacré les habitants et fait de l’île leur patrie. De nombreux

archéologues pensent qu’au temps de l’invasion les mégalithes

(environ 600 statues) étaient érigés sur toute l’île et

que beaucoup furent détruits par les Polynésiens au cours d’une

période de violences sur l’île de Pâques.

Les

grandes plates-formes d’inhumation, appelées ahus, qui furent

utilisées comme support des rangées de statues sont les plus

grands monuments de pierre existants. Les ahus étaient situées sur

des promontoires ou des sites dominant la mer. Chaque ahu était

construite avec des blocs de pierre ordonnés et ajustés sans

mortier. La plate-forme d’inhumation supportait habituellement 4

à 6 statues, bien qu’il existe une ahu, appelée Tongariki,

qui en supporte quinze. À l’intérieur de la plupart des ahus,

des caveaux abritent des sépultures individuelles ou collectives.

Environ

cent statues, ou moai, sont encore érigées sur l’île ;

leur hauteur varie de 3 à 12 m. Taillées dans le tuf, roche

volcanique tendre, elles représentent des êtres humains aux

oreilles et au nez allongés. La roche était extraite du cratère

nommé Rano-Raraku, où demeurent plusieurs statues inachevées,

dont une mesure 21 m de long. La plupart des statues sur les

plates-formes d’inhumation portaient des couronnes cylindriques de

tuf rouge ; la plus grosse couronne pesait environ

27 tonnes.

Des

fouilles ont également révélé la présence de grottes cachées

contenant des vestiges de tablettes en bois endommagés, et de

nombreuses petites sculptures de bois. Les tablettes sont décorées

de personnages finement sculptés et stylisés, qui semblent être

une forme d’idéographie, celle-ci restant à ce jour encore

indéchiffrable.

|